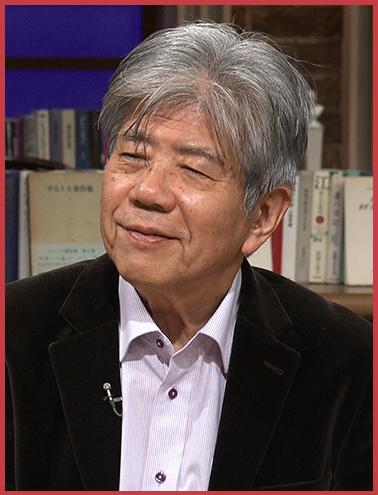

海老坂 武

(えびさか・たけし)

フランス文学者

1934年東京都生まれ。東京大学文学部仏文科卒業、同大学院博士課程修了。1963年から2年間フランスに留学。一橋大学教授、関西学院大学教授を経て、現在は東京と芦屋、那覇、パリを転々としながら執筆と翻訳に専念。著書には『シングル・ライフ』(中公文庫)、『新・シングルライフ』(集英社新書)、『サルトル―「人間」の思想の可能性』(岩波新書)、『人生を正しく享受するために』(朝日新書)、『〈戦後〉が若かった頃』(岩波書店)、『自由に老いる―おひとりさまのあした』(さくら舎)など、訳書にはサルトル『自由への道〈全六巻〉』(岩波文庫、共訳)などがある。

◯『実存主義とは何か』ゲスト講師 海老坂 武

「対話者としてのサルトル」

サルトルは一九八〇年四月十五日、七十四年有余の生涯を閉じました。それを知ったのは日本時間で四月十六日の朝七時のNHKのラジオのニュースによってです。そのとき私はたまたま、彼の最後のメッセージとなった「いま 希望とは」というインタヴュー記事を「朝日ジャーナル」という週刊誌の依頼で翻訳をしている最中でしたが、その翻訳を投げ出したくなる程の喪失感にとらわれたことを覚えています。そしてその四半世紀前、大学に入ってしばらくして『嘔吐』という小説をなんとか読み終え、サルトルの研究者になろうと決意したときのこと、またその後十年ほどしてローマの街角でばったり出会い、思わず話しかけたこと、そしてその後三回、直接話を聞くことができたことなどを思い出していました。

しばらくすると、フランスの新聞や雑誌が届き、サルトルの死がかの地でどのように迎えられたかを、驚きと共に知ることになりました。彼の葬儀の日にパリで、なんと五万人の人々が病院からモンパルナスの墓地まで遺体が運ばれる沿道に並び、最後の別れを告げたというのです。

その中にこんなエピソードを伝えている新聞もありました。病院で出棺の際に、詰めかけた人々に、葬儀屋が「ご家族の方は前に出て下さい」と声をかけたところ、一人の女性がこう叫んだというのです。「私たちみんなが家族です!」

この一つの声がどれだけの人々の想いを代弁していたかはわかりません。しかしこういう声が群衆の中からとっさに発されたということは、サルトルという人の意味を考える上で無視されていいことではないでしょう。その声はいかなるサルトルに向けられていたのか。いかなる点で彼女は自分をサルトルの「家族」と考えたのか。またこの日街頭に出てサルトルに別れを告げ、あちこちのカフェで夢中になってサルトルの話をしていたという多くの人々にとって、サルトルとは何者だったのでしょうか。

ジャン゠ポール・サルトルは、哲学者であり、小説家であり、劇作家でもあります。彼は思想と文学の様々なジャンルにわたって、厖大な著作を残しました。『嘔吐』『存在と無』『自由への道』『聖ジュネ』『アルトナの幽閉者』『弁証法的理性批判』『家の馬鹿息子』、どの作品も二十世紀フランスの文学、思想の歴史に大きな足跡を残しています。

しかし、葬儀の日、パリの街頭に繰り出した五万の人々が想いを寄せていたのは、こうした作品の著者としてのサルトルではなかったのではないか。いや、正確に言うなら、そういうサルトルだけではなく、もう一人のサルトル、同時代の人々が、「この問題について、あの人はどう考えているだろうか」と問いかけ、自分が答えを出すための対話相手としてきた「あの人」としてのサルトルではなかったか……そんな風に考えます。

実際、サルトルは、インドシナ戦争、朝鮮戦争、ローゼンバーグ事件、原水爆実験、ソ連の強制収容所、アルジェリア戦争、ハンガリー動乱、ド・ゴールによる権力奪取、アラブ−イスラエル紛争、プラハの春、ヴェトナム戦争、五月革命、ボートピープル……二十世紀の歴史、戦争と革命と植民地解放の世紀の歴史を引き裂くこれらの出来事に対して常に旗幟を鮮明にしてきました。同時代のフランスの作家であるアンドレ・マルローもアルベール・カミュもルイ・アラゴンもそれぞれの立場で態度表明をしていたのですが、サルトル以上に社会にインパクトを与えた人はいなかったはずです。

一人の作家の発言に多くの人が耳を傾ける、こういうことが可能であったのは、理のある言葉を尊重する、理のある言葉に力を持たせる、というフランス社会の伝統があったことも見逃してはならないでしょう。そこから、冤罪で死刑になったジャン・カラスの再審運動を展開して裁判を勝ち取ったあのヴォルテール、ナポレオン三世のクーデタに抗議して亡命し、十九年間、詩作品をとおして専制体制を弾劾し続けたあのヴィクトル・ユゴー、スパイ容疑で裁かれたドレフュス大尉の無罪を訴え続けたあのエミール・ゾラのような大知識人も生まれてきたのです。

こうしたサルトルの発言の多くは直ちに日本にも伝えられ、少なからぬ影響をもたらしました。一九五〇年代末から一九七〇年代にかけての安保闘争、ヴェトナム反戦運動、大学闘争などにかかわった方々なら─―もうすでにかなり年配の方々になりますが─―この時代のサルトルの言葉のあれこれを記憶の片隅に留めておられるかもしれません。また一九六六年にボーヴォワールと二人で来日したときの東京と京都とでの講演会には、会場に入りきれない人が詰めかけ、講演内容はすぐに新聞や週刊誌に報道され、知識人論議をまきおこすことになりました。

もちろん、今日の観点からするなら、サルトルの発言や取った立場がすべて正しかったとは言えない。とりわけソ連の社会主義にたいして抱いていた期待は、今の時点から見ると幻想と言われても仕方がないでしょう。考えてみると二十世紀というのは決して幸福な時代ではなかった。この世紀ほど大量に人間が人間を殺し、人間が人間を監禁した時代はない。一方で人間解放の運動が大規模に繰り広げられながら、他方で人間抑圧、人間疎外が深く進行して、歴史の流れが数々の希望を押し流し、幻想に終わらせてしまった世紀でした。

その中で「もっといい時代はあるかもしれないが、これがわれわれの時代であり、作家は自分の時代と一つになるべきだ」という自分の言葉をサルトルは愚直なまでに生きていた。若き日の友人だった哲学者のレーモン・アロンのように時代の「観察者」の位置には決して立たず、持続的に精力的に、同時代人にメッセージを発し続けた。一九六八年の五月革命の世代の若者たちは「アロンと共に正しくあるよりは、サルトルと共に誤ることを選ぶ」としてこうしたサルトルの姿勢を支持したのですが、それは、傍観者の正しさとは単なる日和見主義にすぎぬことを見抜いていたからで、たとえ誤ったにしても、サルトルのうちに、同時代のかけがえのない対話者を見ていたからではないでしょうか。私はそう考えます。

では、いま二十一世紀に生きる私たちにとってはどうでしょう。世紀は新しいページをめくって十五年になります。二十世紀の大知識人サルトルはもはや時代遅れの過去の人なのでしょうか。私にはそうは思えません。「自分とは何か」「他人とは何か」「社会にいかにかかわるべきか」等々、誰でも立ち止まって自分の人生について考えるときがあるはずです。そんなときサルトルという人は、確実に私たちの対話者になってくれると考えるからです。

この放送では『実存主義とは何か』を入り口にして、サルトルの実存主義の原点ともいえる小説『嘔吐』を中心に、哲学書『存在と無』など、他の作品の紹介もするつもりです。加えてサルトル自身の人生や、その思想と行動の変遷についても触れながら、実存主義がいかにして「希望の哲学」を語るようになっていったかを多角的に探っていくつもりです。ただ今回のテキストでは、サルトルの全体像は語りえないので、私なりの「実存主義入門」もしくは「サルトル入門」だと思っていただければ幸いです。