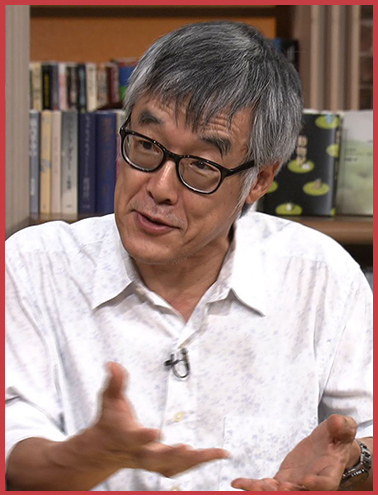

高橋源一郎

(たかはし・げんいちろう)

作家・明治学院大学教授

1951年広島県生まれ。横浜国立大学経済学部中退。1981年に『さようなら、ギャングたち』が第4回群像新人長編小説賞優秀作に選出、これがデビュー作となる。以後、『優雅で感傷的な日本野球』(河出文庫、第1回三島由紀夫賞受賞)、『日本文学盛衰史』(講談社文庫、第13回伊藤整文学賞受賞)、『さよならクリストファー・ロビン』(新潮社、第48回谷崎潤一郎賞受賞)など著書多数。近刊に『ぼくらの民主主義なんだぜ』(朝日新書)がある。野間文芸賞、すばる文学賞、中原中也賞選考委員。2005年より明治学院大学教授も務める。

◯『斜陽』ゲスト講師 高橋源一郎

「ぼくたちには太宰治が必要なんだ」

アメリカでいちばん売れた本は『聖書』とマーク・トウェインの『ハックルベリー・フィンの冒険』だといわれている。『聖書』がトップに来るのは、キリスト教国なんだから当然だろう。でも、『ハックルベリー・フィン』がいちばんだって、なんかすごいな。

ハックはもうひとり有名な、少年文学の主人公トム・ソーヤーの親友だ。トムがいたずらの天才で、がき大将なのに、ハックはもう少し内省的。いろいろ考える男の子なんだ。でも、本質的なところでは、ハックもトムも同じものを共有している。ひとことでいうなら、汚れていない「純粋さ」だ。おとなたちが作る社会の息苦しさに全力で反抗するその姿に、アメリカ人は、かつてイギリスの支配から逃れ理想の地を探してやって来た先祖たちの姿を重ね合わせた。ハックは、「純粋であり続けようとするアメリカ人」の象徴だった。じゃあ、ぼくたち日本人を象徴するのは、どの小説のどの主人公なんだろう。

アメリカでもっとも売れた(といわれている)本が『聖書』と『ハックルベリー・フィンの冒険』なら、日本でもっとも売れた小説は夏目漱石の『こころ』と太宰治の『人間失格』だといわれている。「えっ!」と思うよね。アメリカ人と日本人の間に落差ありすぎ、だ。

『こころ』で、主人公の「先生」は、最後に自殺する(たぶん)し、『人間失格』の主人公の「葉蔵」も最後には「廃人」になってしまう。なんの希望もない。まさか、これがぼくたち日本人の「理想」というわけじゃないだろう。そうじゃない。どちらの主人公も(過度に)倫理的だった、とぼくは思っている。

「先生」は、自らがした、ある行いを、やってはいけないものだ、と感じてきた。そして、人生の最後にあたり、そんな自分を罰し、命を断つのである。『人間失格』の「葉蔵」は、自分が「道化」であることを自覚していた。心にもないウソをついて、みんなを楽しませることが自分のやれる唯一のことであると思ってきた。周りに同化すること、周りの期待に応えること、周りがいいと思っていることをやってみせること。でも、そういうことばかりやってると、「自分」なんてなくなっちゃうよね。そういう「自分」を、主人公は許せなかった。だから、結局、『人間失格』の主人公も、最後には限りなく死に近い道を選んだ。そして、太宰自身は、『人間失格』を書いた後、「先生」のように、死を選ぶのである。

彼らは、どうして、そこまで倫理的だったんだろう。死を選ぶしかないところまで、自分を追いこんでいったんだろう。さらにいうなら、どうして、ぼくたちは、そんな小説を読んでしまうのだろう。

過度に倫理的であるのは、周りの人たちが、つまり日本人が倫理を失っていることへの批判なのかもしれない。そして、周りに同調して、周りに合わせて生きていることにやがて疲れてしまう「葉蔵」は、もしかしたら、日本人の典型なのかもしれない。だとするなら、ぼくたちは、「先生」や「葉蔵」を見るたびに、彼らの中に自分にないものを、もしくは自分そっくりなものを見つけて、身悶えするために、繰り返し読んでみたくなるかもしれないのだ。

ぼくは、夏目漱石も太宰治も、ぼくたち日本人の自画像を描いた作家だと思っている。それも最高のレベルで。だから、自分が何だかわからなくなると、彼らの小説を読みたくなる。でも、読みながら、最後には、ぼくはほんとうはどちらの作家が好きなんだろうか、と思うようになるんだ。

夏目漱石の小説を読んでいると、ぼくは、ほんとうに、厳しい「先生」に叱られていような気がしてくるときがある。そして、ぼくには、漱石の小説の登場人物たちのように、自分を厳しく律することなんかできない、と弱音をはきたくなる。

太宰治の小説の登場人物たちは違う。ぜんぜん。

『お伽草紙』に出てくる『カチカチ山』のタヌキは不細工なのに、美人のウサギを好きになって、酷い目に遭う。『新釈諸国噺』の『貧の意地』に出てくる侍(というか浪人)たちは、どいつもこいつも貧乏なのに、見栄っ張りで、理解できないほどの「意地」のために、なにをやっても空転する。『饗応夫人』に出てくるヒロインの、ある「奥さま」は、お客をもてなし続ける。しかもふつうのお客じゃない。勝手にやって来て、まるで自分の家みたいに好き放題やり続けるお客に対して、血を吐く思いで、家の経済がかたむくほどになってももてなすのだ。どうしてなのか。そのお客が、他に行くところがないほど寂しい人だと気づいているからだ。『走れメロス』に出てくるメロスは直情径行、王様がひどいと聞きつけるとなんの勝算もないのに、こいつやっつけなきゃと王宮に出かけて捕まり、友人のセリヌンティウスを危機一髪の目にあわせる。みんな、太宰治得意のキャラクターたちだ。特徴は「馬鹿丸出し」。なんの考えもなく、自分の感情や思いつきのままに行動し、徹底的に痛めつけられる。いや、あるいは、他人のことばかり考えて、自分のことがおろそかになってしまうほど純情な連中だ。

太宰治の小説を読んでいると、だんだん胸が痛くなってくる。なにしろ、出てくるやつはどいつもこいつも「生きるのが下手」な連中ばかりだからだ。どうしてもう少しうまく立ち回ることができないのか。もっと器用に生きることができないのか。

できないのである。何回やっても失敗するのである。どうしてなのか。マジメだからだ。他の人を見てしまうからだ。そして、他の人たちの正体に気づいてしまうからだ。

そうだ。太宰治の小説の、ほんとうにすごいところは、太宰は、登場人物たちの視線を通して、この社会に生きる人たちがどうなっているかをとことん気づかせてくれるところにあるのだろう。

まともな人間なんか一人もいやしない。周りの空気をよんで生きる、ちっちゃな意地汚い人間ばかりだ。そんな人間たちの中で、そのことに気づいてしまった者はどうすればいいのか。みんなと同じようにするしかない。だって、みんなと違うことをしたら、変な目で見られて、「なんだ、おまえ、おれたちと違ってエラいと思ってんのか」といわれてしまうじゃないか。だから、「そんなことないよ。ぼくもみんなと一緒だよ。さあ、飲もうよ、食べようよ、歌おうよ」といって誤魔化すしかないんだ。

そこで終わっていたら、太宰治の小説は、こんなにも読まれつづけることはなかっただろう。世界や社会がほんとうはどうなっているか、それを知ることは大切だ。そして、ほんとうのことを知っていると、みんなにいうとどうなるかを、ぼくたちは痛いほどに知らされるのである。

『斜陽』は、太宰治の小説群の中で、永遠に輝きつづける恒星であるようにぼくには思える。一方で『人間失格』という、暗さを突き詰めた、この社会の真理に激突すると、どうなるかを身をもって教えてくれる小説を書きながら、太宰は、「人間らしく生きたい」と願う、すべての読者の期待に応えるために『斜陽』を書いた。

長い戦争の時代があった。「あの戦争」から、もう七十年がたったのだ。それは、日本人にとって、ただ戦闘に巻きこまれた、ということ以上に過酷な体験だった。

「戦争」とは、その名の下に、あらゆる自由が奪われる、ということだった。「戦争」が行われるために信じさせられていたことは、みんな嘘っぱちだった。善き人、若い人、大切な人は、みんな帰って来なかった。そして、なにより困ったことに、どこかにものすごく悪い人がいて、そのせいで「戦争」が起こり、だから、それ以外の国民はみんな被害者で、胸を張って生きていくことができる……というわけではなかったのだ。

みんなが少しずつ手を汚していた。みんながどこかでなにか「悪」に染まっていた。なにより大切なのは自分だと思っていたじゃないか。他の人間なんかどうでもいいと思わなかったやつがいるだろうか。

でも、今度こそ、今度こそ、一からやり直したい。身も心も綺麗にして、ほんとうに恥ずかしくない人間として生きていけるのだ。戦争が終わったとき、日本人の心の中には、そんな呟きが溢れたのである。

けれども、そうはならなかった。希望していたことは起こらなかった。古いものがすぐに復活しようとしていた。「元の木阿弥」……そんなことばがみんなの脳裏に浮かんだとき、太宰治は『斜陽』を書いたんだ。

心の底から「生きていたい」と願う人たちすべてに向かって、『斜陽』という作品は書かれている。『斜陽』の中で、太宰治がやろうとしたのは、ひとことでいうなら「革命」だと思う。政治的な「革命」じゃない。人間のもっと深いところからの「革命」を、太宰治は小説の中に書きこもうとした。それができるのは、ほんとうに絶望したことのある人間だけだ。

この社会はおかしい。この世界はどうかしている。そんな気持ちを人びとが抱きつづける限り、『斜陽』はいつまでも読まれるだろう。もちろん、現在もだ。

では、太宰が書こうとした「革命」とは何だったのか。さあ、頁を開くことにしよう。