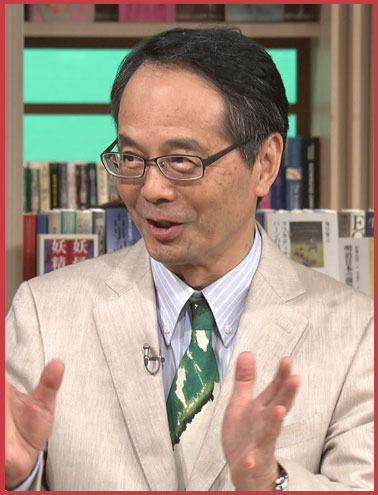

池田雅之

(いけだ・まさゆき)

早稲田大学教授

1946年、三重県生まれ。早稲田大学文学部英文科卒業。明治大学大学院文学研究科英米文学博士課程満期退学。専門は比較文学、比較基層文化論。著書に『ラフカディオ・ハーンの日本』(角川選書)、『想像力の比較文学』『複眼の比較文化』(以上、成文堂)など、編著に『古事記と小泉八雲』(かまくら春秋社)、『共生と循環のコスモロジー』(成文堂)など、翻訳にラフカディオ・ハーン『新編 日本の面影』『新編 日本の面影Ⅱ』『新編 日本の怪談』(以上、角川ソフィア文庫)、『妖怪・妖精譚』(ちくま文庫)などがある。NPO法人鎌倉てらこや理事長を経て、現在顧問。その社会貢献活動により、2007年に博報賞および文部科学大臣奨励賞、2011年に正力松太郎賞および共生・地域・文化大賞を受賞。

◯『日本の面影』ゲスト講師 池田雅之

「異文化に対するやわらかな眼差し」

小泉八雲は、一八九〇(明治二十三)年、イギリス人ラフカディオ・ハーンとして来日し、その六年後に日本に帰化、日本人として生涯を終えた文学者・教育者です。多くの人にとって小泉八雲は、「耳なし芳一」や「雪女」などを収めた『怪談』の作者としてなじみ深い名前だと思います。しかし、八雲は『怪談』などのいわゆる再話文学以外にも、紀行文や、エッセイ・評論などの分野ですぐれた作品を数多く残しています。今回取り上げる『日本の面影』は、八雲が日本にやってきて最初に上梓した、日本についての紀行文です。

今回、よく知られた『怪談』ではなく『日本の面影』を取り上げたのには、二つの理由があります。一つは、この作品を通して、日本文化と日本人の生き方についてもう一度問い直してみたいからです。『日本の面影』には、ここ百二十年ほどで日本が失ってきたものが克明に書き留められています。それは、近代化の波に飲み込まれる直前の、慎ましくも誠実な庶民の生活ぶり、美しい自然、暮らしの中に生きる信仰心などです。

八雲はそれらを丸ごと双の腕で抱きとめ、讃えています。彼の日本賛美は、現代の私たちにとってはいささか面映ゆく感じられるかもしれません。しかし、外国人だった八雲の目を通して描かれる日本像を読むことで、私たちは、日本文化とは何か、日本人とは何かを、もう一度見つめなおすことができるように思います。

もう一つの理由は、この作品が異文化理解についての大きなヒントを与えてくれるという点です。八雲は、ギリシャに生まれてアイルランドに育ち、イギリス、アメリカ、仏領のマルティニーク島での生活を経て日本にやってきました。さまざまな文化を経験してきた八雲は、異文化に対してやわらかく相対的な、独特の視線を持っていました。「上から目線」ではなく、むしろローアングルの視点で、いろいろなものを丹念に見、聞き、それらに共鳴したのです。異文化に対する八雲のこのようなアプローチは、さまざまな文化・文明間の対立が起きている現代の私たちにとって、きわめて示唆に富むものといえるでしょう。

私の印象では、日本において八雲の文学は、戦前・戦中は非常に熱心に読まれましたが、高度経済成長期の一九六〇年代中頃から急速に読まれなくなり、九〇年代初頭のバブルがはじける頃までその状況が続いていました。日本が国民生活の豊かさを追求し、経済成長が右肩上がりの急カーブを描いている間、いわゆる反近代的な文学観を持つ八雲は、一般読者から半ば忘れられた存在になっていたように思います。

しかし振り返ってみると、八雲は今日まで日本の文化や歴史に対してのみならず、日本の代表的な文人にもさまざまな影響を与えてきたことが分かります。佐藤春夫、萩原朔太郎、永井荷風、小川未明など、八雲に影響を受けたという日本の近代作家は少なくありません。また夏目漱石は、あたかも八雲の後を追うがごとく、熊本の第五高等学校、そして東京帝国大学と、同じ教壇に立っています。漱石は帝大ではまさに八雲の後任として採用されたのですが、それについて、夫人である夏目鏡子の『漱石の思い出』(松岡譲筆録)には、「小泉先生は英文学の泰斗でもあり、また文豪として世界に響いたえらい方であるのに、自分のような駆け出しの書生上がりのものが、その後釜にすわったところで、とうていりっぱな講義ができるわけのものでもない」といった思いを漱石が抱いていたことが記されています。

さらには、終戦後にマッカーサーの軍事秘書として来日し、「天皇に関する覚書」を作成して昭和天皇の訴追回避に寄与したことで知られるボナー・フェラーズ准将(一八九六~一九七三)も、八雲のほぼ全著作を読破し、日本に対する理解を深めていたことが知られています。最近ボナー・フェラーズを主人公にした映画『終戦のエンペラー』が公開されたことも、記憶に新しいと思います(二〇一二年、ピーター・ウェーバー監督)。

二十一世紀の今、古めかしくも新しい八雲の文学は、一周おくれのトップランナー的な役割を担うのではないか、と私は推測しています。特に『日本の面影』は、二十世紀的な人間中心主義、心理主義の文学ではなく、自己を視つめなおす旅の文学であり、生きとし生けるものとの共感の文学です。

バンクーバーから船ではるばる日本にやってきた八雲は、日本をどのように眺め、何に心動かし、何を描いたのか。それをみなさんと味わうことで、八雲が見出した日本文化の魅力、そして、それを発見した八雲の異文化に対する眼差しとはどういうものだったのかを、読み解いていきたいと思います。

なお、『日本の面影』(原題:Glimpses of Unfamiliar Japan)はこれまで、「知られぬ日本の面影」「知られざる日本の面影」などさまざまなタイトルで邦訳されてきましたが、今回は、現在最も一般的と思われる「日本の面影」を作品タイトルとして使うこととします。また著者名について、『日本の面影』を執筆したのは日本に帰化する前なので、本来は「ラフカディオ・ハーン」とするのが正確なのですが、その後まもなく、出雲大社の背後にある八雲山や『古事記』のスサノオの和歌にちなんで「八雲」と名乗り、ついには帰化して日本人となった八雲の思いを汲み、ここでは「小泉八雲」とすることにします。