「枕草子」

読書の秋、10月は古文の授業で必ず登場する清少納言の「枕草子」を取り上げます。優れた人間観察や風景描写が散りばめられた随筆ですが、習ったのは受験に役立つ文法が中心で、内容については深く知らない人がほとんどではないでしょうか。そこで今回は、その本当の面白さを伝えられたらと思っています。

一条天皇の中宮・定子に仕え、才女として知られる清少納言ですが、「枕草子」には教条的な部分がまったくありません。そこで語られているのは、男と女の性愛やすれ違い、人間関係のありがたさや難しさ、庭先でふと見つけた自然美など、日常の中の出来事と人間の正直な本音です。本音だからこそ、時代を超えた普遍性と説得力があります。それが大きな魅力となっています。

もう一つの特徴は、清少納言の観察力の鋭さと明るさです。清少納言は才女でしたが、「法師はイケメンがいい」と言いきるミーハーなタイプでした。また容姿にコンプレックスを持ち、家柄も誇れるものではなかったのですが、機転がきくため宮中の男たちにもてました。頭でっかちであれば、人の心を描けません。地位も美貌も兼ね備えた女性であれば、世の中を客観的に見つめることができなかったかもしれませんね。彼女の生い立ちと性格が、「枕草子」を名作にしたのです。

番組では、清少納言の人生や当時の貴族社会を解説しながら、現代にも通じる「枕草子」のメッセージをひもといていきます。

第1回 鮮烈な情景描写

- 【放送時間】

- 2014年10月1日(水)午後11:00~11:25/Eテレ(教育)

- 【再放送】

- 2014年10月8日(水)午前5:30~5:55/Eテレ(教育)

- 2014年10月8日(水)午後0:25~0:50/Eテレ(教育)

- ※放送時間は変更される場合があります

- 【ゲスト講師】

- 山口仲美(国語学者)

清少納言は感覚が鋭い。視覚、聴覚、嗅覚をフルに使って世の中を切り取った。視覚の面では遠近感のある描写が得意だ。最も有名なのが「春はあけぼの」で始まる文章である。春の早朝、横雲がたなびく中、空が次第に白くなっていく様子を描いたものだが、こうした散文による風景描写を日本文学に持ち込んだのは清少納言が初めで、「源氏物語」にもその影響が見られる。第1回では、清少納言が切り取った一瞬の情景を楽しむと共に、「枕草子」が生まれた背景に迫る。

第2回 魅力的な男とは? 女とは?

- 【放送時間】

- 2014年10月8日(水)午後11:00~11:25/Eテレ(教育)

- 【再放送】

- 2014年10月15日(水)午前5:30~5:55/Eテレ(教育)

- 2014年10月15日(水)午後0:25~0:50/Eテレ(教育)

- ※放送時間は変更される場合があります

- 【ゲスト講師】

- 山口仲美(国語学者)

平安時代の恋は「通い婚」。男は夜になると女のもとに忍んでやってくる。宮中の女房のもとにも男が来ていた。「枕草子」にはそうした会話を盗み聞きしている様子が描かれている。清少納言が出会った男も数多く登場する。共に夜を過ごした翌朝、気が利いた優しい手紙をくれる男。房事が済むと、音を立てて慌ただしく帰り支度を始める無粋な男などだ。いい男は持ち上げられ、悪い男は気の毒なほどに切り捨てられているが、清少納言の純情さも随所に見受けられ、その乙女心がほほえましい。第2回では、清少納言が鋭く描き出した男女それぞれの魅力や、今も昔も変わらぬ男女の愛の機微を楽しむ。

第3回 マナーのない人、ある人

- 【放送時間】

- 2014年10月15日(水)午後11:00~11:25/Eテレ(教育)

- 【再放送】

- 2014年10月22日(水)午前5:30~5:55/Eテレ(教育)

- 2014年10月22日(水)午後0:25~0:50/Eテレ(教育)

- ※放送時間は変更される場合があります

- 【ゲスト講師】

- 山口仲美(国語学者)

清少納言が宮中で成功したのは、中宮・定子への気遣いのためだった。清少納言は、何をすれば信頼を得られるかを的確に把握していた。そのため「枕草子」は優れたマナー集として読むことが出来る。また平安時代版・キャリアウーマンだったため、理想的な上司と部下の関係や、プロ意識をもつことの大切さなどついても事細かに記されている。第3回では、「枕草子」を現代に通じるマナー集として読み解く。

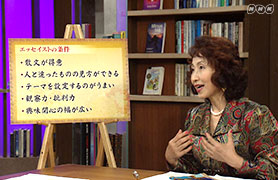

第4回 エッセイストの条件

- 【放送時間】

- 2014年10月22日(水)午後11:00~11:25/Eテレ(教育)

- 【再放送】

- 2014年10月29日(水)午前5:30~5:55/Eテレ(教育)

- 2014年10月29日(水)午後0:25~0:50/Eテレ(教育)

- 2014年10月29日(水)午後11:00~11:25/Eテレ(教育)

- 2014年11月5日(水)午前5:30~5:55/Eテレ(教育)

- 2014年11月5日(水)午後0:25~0:50/Eテレ(教育)

- ※放送時間は変更される場合があります

- 【ゲスト講師】

- 山口仲美(国語学者)

今もなお読み継がれる随筆文学の傑作「枕草子」が生み出された背景には、「テーマ設定のうまさ」「鋭い観察力・批判力」「興味関心の幅広さ」等々、清少納言がもっていた優れた資質があった。そしてもう一つは時代背景だ。当時清少納言が仕えていた定子は、実家が権力闘争に敗れたため、孤立を深めていた。そのため清少納言は、定子を元気づけようと、厳しい現実には目をつぶり、輝かしい日々だけを記したのだ。第4回では、当時の状況をおさえながら、清少納言が優れたエッセイストたりえたのはなぜかに迫る

- ○NHKテレビテキスト「100分 de 名著」

- 「枕草子」2014年10月

- 2014年9月25日発売

- →詳しくはこちら(NHKサイトをはなれます)

「枕草子」こぼれ話

清少納言「枕草子」いかがでしたか?

「『枕草子』といえば『春はあけぼの』の段を暗記させられた記憶しかない」と、伊集院光さんも番組でいっていましたが、プロデューサーAも全く同じ。300段以上もあるなんてことも知らなかったですし、「春はあけぼの」以外の段にこんなにも面白い話が満載だったことも恥ずかしながら知りませんでした。

さて、そんな魅力あふれる「枕草子」をどう料理するのか? なにしろ清少納言は、胸のうちに好奇心の奔流が渦を巻いているような人。世の中のありとあらゆる素材を文章にしています。テーマを四回にまとめ上げるなんてとてもできそうにありません。……とはいえ、「情景描写」「男女の機微」「マナーのよしあし」というテーマは初期の段階にほぼ固まりました。しかし、もう一つがなかなか決まりません。

そこに救世主が現れました! 今回講師を担当してくださった山口仲美先生です。

「エッセイストの条件……なんてどうかしら?」と、開口一番にひとこと。

最初はどういう意味かわからず、「?」という感じだったのですが、打ち合わせをしていく中でだんだん考えがまとまっていきました。これだけ多岐にわたって文才を発揮する清少納言のエッセイをひとくくりにすることは所詮無理。むしろその多様性を「なぜこれほど豊かなエッセイを清少納言は書くことができたのか」という視点から切り取れば、枕草子の魅力が伝わるのではないか(これ、かなりプロデューサーAの強引な解釈が入っています。先生、違ってたらごめんなさい)。そう考えると、すーっと視界が開けてきました。これが第四回「エッセイストの条件」誕生の舞台裏です。

もちろんその後も、どうやったら「エッセイストの条件」を魅力的に描けるか、ディレクターや山口先生とさまざまなやりとりをしながら、苦労して練り上げていきました。個人的には、単に作品の中身を紹介するよりも、立体的に清少納言や枕草子のことがわかる仕掛けをつくることができたのではないかと考えています。

次回は、松下幸之助、吉川英治、田中角栄、川上哲治ら各界のリーダー達が座右の書にしたとされる処世訓の傑作「菜根譚(さいこんたん)」です。逆境を乗り切る知恵が満載です。お楽しみに!