そもそも正常な生理って どんな状態?

女性にとって、とても身近な「生理」。でも、自分にとっての「当たり前」が、果たして「正常」なのかどうか、考えたことはあるでしょうか。

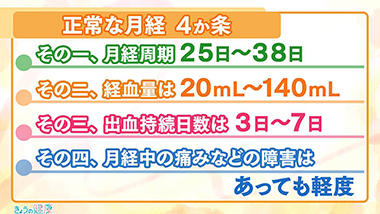

まずは正常な月経の「4か条」を知っておきましょう。

- その1

月経周期(月経が始まった日を1日目と数えて次の月経が始まる前日まで)は、25日から38日。 - その2

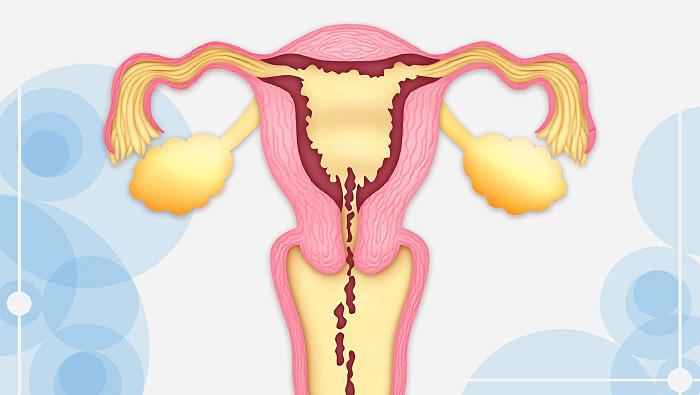

経血量は20mlから140ml。めやすとしては、最も多い日でも2~3時間に1回程度のナプキン交換で済む場合は正常だといえます。 - その3

1回の月経の出血持続日数は、3~7日が正常な範囲。出血が1~2日で終わってしまう、または8日以上だらだらと続くような場合は、何らかの問題が考えられます。 - その4

生理痛は、あっても軽度なのが正常です。

月経(生理)が長い、経血(出血)の量が多い、月経異常の症状と対策

生理痛の原因や痛みを軽減する方法

生理痛がひどい―。そんなときに、気になるのが病気の可能性です。

ひどい生理痛は月経困難症の可能性が高い

そもそも、生理というものは本来、それほど痛みを伴うものではありません。

もしあなたが、生理のたびに強い痛みなどの症状があるなら、「月経困難症」の可能性があります。

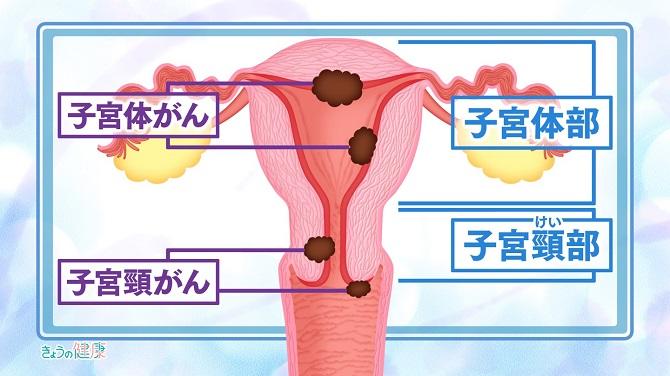

「月経困難症」は、子宮やその周辺の組織の異常で起こるものです。

「月経困難症」を治療せず、我慢してしまうと、背景にひそんでいる別の病気を見逃してしまったり、不妊につながってしまう場合があります。

市販の鎮痛薬を使用していても、毎月症状がある場合は早めに受診を!

市販の痛み止め(鎮痛薬)を使用して済ませている人も多いのではないでしょうか。

痛み止め(鎮痛薬)が効くことで、その時の痛みがやわらいだとしても、根本的な治療にはつながっていません。

長いこと生理のたびに強い痛みなどの症状がある場合は、背景に何らかの病気がひそんでいる可能性があります。できるだけ早く病院を受診するようにしましょう。

それでは次に、痛みを軽減する方法について見ていきましょう。

「痛み止め」をうまく使いましょう

生理痛があっても、痛み止め(鎮痛薬)をのまない人もいらっしゃいます。

薬の副作用を心配される人もいると思いますが、月経期間中だけの使用では、特に心配はいりません。

「のんでも効果がない」という人は、薬が合っていないか、もしくは、使うタイミングに問題があると考えられます。我慢しすぎて、痛みが強くなってからでは、痛み止めが効かないこともあります。

「ちょっと痛い」と思ったところで「効果が長時間続くタイプ」の痛み止めを早めにのむことが大切です。

セルフケアで生理痛を軽減

つらい生理痛は、セルフケアで痛みを軽減することができます。

使い捨て「カイロ」などでおなかや腰を温めれば、温熱作用で血液循環がよくなり痛みが楽になります。

おなかに限らず、「足湯」や「半身浴」などで下半身の血液循環を改善することも生理痛に効果的です。また、「運動」も骨盤内の血流のうっ滞を改善する効果があるのでおすすめです。

生理前のつらい症状の原因や対処法、PMSの治療

月経前症候群(PMS)は、生理期間が始まる前、長い人では10日ほど前から症状が起こり、生理が始まるまで続く不調です。

現在は、生理がある女性の30~40%ほどに月経前症候群があると推定されていますが、中には、社会生活が困難になるほどつらい症状を起こしている人もいます。

受診して治療を行えば改善するのですが、生理前に不調が起こるのは当たり前と思い込んでいる人が多く、受診せず我慢している人が多いのです。

月経前症候群(PMS)の主な症状

月経前症候群(PMS)は、人によって症状の現れ方がさまざまです。

心理的な症状は、抑うつ気分、怒りの爆発、イライラ、不安感、混乱した気分などです。

身体的な症状は、乳房の痛みや張り、おなかの張り、関節痛や筋肉痛、頭痛、体重増加、手足のむくみなどです。

これらの症状のうち、どれか一つでも、過去の生理で3回以上連続して起こっている場合に、月経前症候群(PMS)と診断されます。

生理前のつらい症状が起こりやすくなる要因

月経前症候群(PMS)が発症する直接の原因は不明ですが、女性ホルモンのひとつである黄体ホルモン(プロゲステロン)が関係しているのは確かとされています。

黄体ホルモンは、セロトニンやドパミン、ノルアドレナリンなど、感情を調整する脳の神経伝達物質にも作用しています。黄体ホルモンの影響を受けやすい性質を持っている場合は、黄体ホルモンの増減によって神経が過敏になり、心の変化が起こりやすくなります。また、これらの神経伝達物質は、ストレスや生活リズムと関係するため、生活習慣が症状に影響を与えると考えられます。

- 月経前症候群の要因①ストレス

環境の大きな変化や、緊張状態が長く続いた後などは、症状が出やすくなることがあります。 - 月経前症候群の要因②几帳面な性格

几帳面、まじめ、負けず嫌い、自分に厳しい人などは、症状が出やすいとされています。 - 月経前症状群の要因③食生活

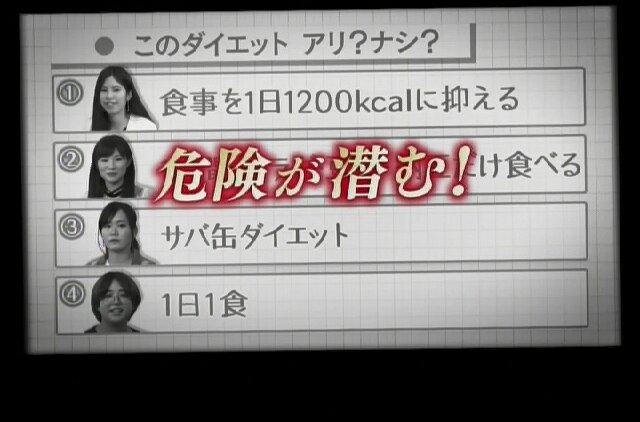

栄養バランスのよくない食事をしている人、コーヒーや紅茶などカフェインを多く含む飲み物やお酒をよく飲む人は、症状が重くなりがちです。 - 月経前症候群の要因④体力の低下

体力が低下していたり、自律神経が乱れていたりすると、症状が出やすくなることがあります。

生理前になると心や体の不調が起こり、生活の質が低下している場合は、症状が軽くてもためらわずに婦人科を受診しましょう。適切な治療で症状の改善が期待できます。

PMSの治療、対処法などを知りたい方は・・・