特集インデックス

潰瘍性大腸炎

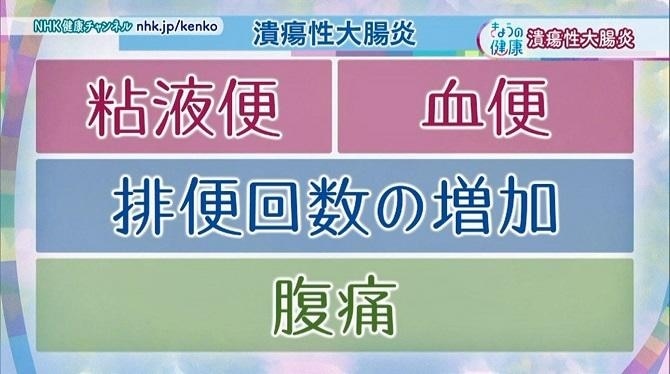

潰瘍性大腸炎とは

潰瘍性大腸炎は、食生活や生活習慣の乱れ、ストレスなどが原因で、大腸の粘膜に炎症が起こり、潰瘍ができる病気です。現在のところ、完全に治すことは難しいとされており、国の指定難病の一つです。

潰瘍性大腸炎の初期症状

潰瘍性大腸炎を発症すると、はじめに粘液の混じった便と血便が出ることが多くあります。その後、便の回数がどんどん増えていき、最終的にはおなかに痛みが出てきます。

潰瘍性大腸炎による炎症が長く続くと、潰瘍性大腸炎関連の大腸がんを発症する危険が高くなります。そのため、潰瘍性大腸炎が発症した場合は、定期的に内視鏡検査を受けることが大切です。

潰瘍性大腸炎の原因と初期症状について詳しく知りたい方はこちら

大腸がん

大腸がんとは

日本人が最も多くかかるがんは大腸がんです。進行が遅く、性質が比較的おとなしい、ほかの臓器に転移しても切除可能といった特徴があります。大腸がんになると、便秘や下痢、血便や腹痛、便が細くなるなどの自覚症状が現れる場合がありますが、これらは大腸がんが進行してからの症状です。

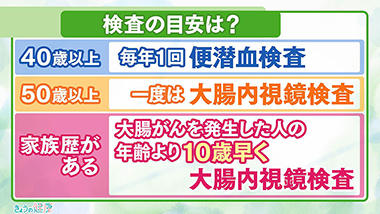

大腸がんは早期に発見して適切な治療を受ければ治る可能性の高いがんと言われています。検診を正しく受診すれば、約9割の確率で見つけることができるのですが、日本人の大腸がん検診の受診率は欧米などと比べて低いことが指摘されています。

便潜血検査

自治体や職場で行われている大腸がん検診で、40歳以上の人に推奨されているのが便潜血検査です。便潜血検査では、採取した2日分の便を提出し、便に血液が混じっていないかどうかを調べます。2回のうち1回でも陽性になれば「要精密検査」となり、大腸内視鏡検査を受診します。

大腸内視鏡検査は、内視鏡を肛門から挿入し、大腸の粘膜の様子を調べます。病変が見つかったときは、組織を採取して調べたり、その場でポリープや早期がんを切除したりすることもあります。

大腸がんの原因、検査、治療、予防について詳しく知りたい方はこちら

クローン病

クローン病とは

消化管の粘膜に炎症や潰瘍ができて、腹痛や下痢、血便などの症状が現れる病気です。

大腸や小腸だけでなく口から肛門までの消化管全体に炎症が及ぶこともあります。正確な原因は不明ですが、免疫の過剰反応によって起こると考えられています。国の指定難病の一つです。

その他、血便が出る病気

-

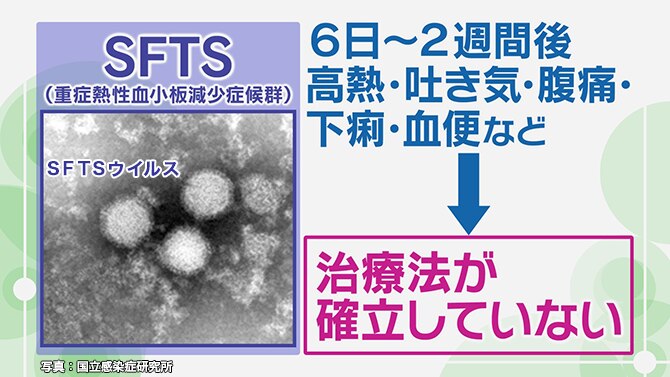

【動画つき】マダニやハチなどに刺された時の対処法と予防法

-

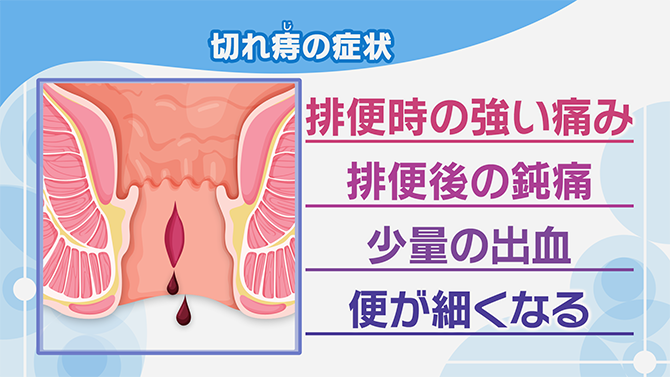

切れ痔とは?若い女性に多い切れ痔のセルフケアと治療