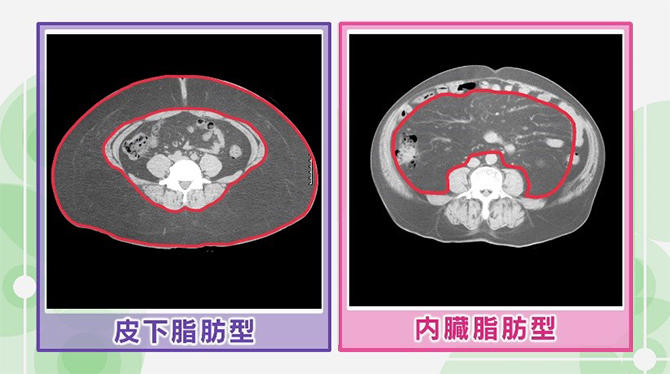

肥満には「内臓脂肪型」と「皮下脂肪型」2つのタイプがある

肥満には、主に皮下脂肪型肥満と内臓脂肪型肥満の2つのタイプがあります。皮膚のすぐ下、腹筋の外側につく皮下脂肪が多くたまっているのが、皮下脂肪型肥満です。皮下脂肪型肥満の場合、下腹部やおしり、太ももにつきやすいため、下半身太りの体型になります。

一方、腹筋の内側、腸などの周りにつく内臓脂肪が多くたまっているのが、内臓脂肪型肥満です。内臓脂肪型肥満の場合、へそ周りがぽっこりと出た体型になります。一般的には、女性が皮下脂肪がつきやすく、男性は内臓脂肪がつきやすいという特徴があります。ただし、閉経後の女性は、次第に内臓脂肪がたまりやすくなります。また、極端な肥満の人の場合、皮下脂肪型と内臓脂肪型の両方とも当てはまる場合があります。

内臓脂肪型肥満は「へそ周りの腹囲」でチェック

肥満の2つのタイプのうち、すぐにダイエットを始めることがすすめられるのが、内臓脂肪型肥満です。高血圧や糖尿病、さらには心筋梗塞などさまざまな病気を、中年期から起こしやすいためです。内臓脂肪型肥満かどうかは、簡単にチェックすることができます。メジャーを用意して、へその高さの腹囲を、素肌の上から測ります。水平に測ることが重要なため、ほかの人に測ってもらうようにしてください。

腹囲が、男性は85cm以上、女性は90cm以上あると、内臓脂肪型肥満の可能性が高いといえます。このチェック方法と基準値は実際の健康診断でも用いられており、2002年に厚生労働省が行った研究に基づいています。CT(コンピューター断層撮影)検査で、へその高さの内臓脂肪の面積が100cm2以上あった人たちの多くは、高血圧、高血糖、脂質異常症のうち、1つ以上当てはまっていました。

そして、これらの人たちのへそ周りの腹囲の平均は、男性84.4cm、女性92.5cmでした。女性のほうが男性より太めなのは、女性は皮下脂肪がつきやすいためです。実際にその後、この基準値で内臓脂肪型肥満と判定された人たちの9割以上に、高血圧、高血糖、脂質異常症のいずれかがみられたという統計もあります。

皮下脂肪型肥満は「おなかつかみチェック」

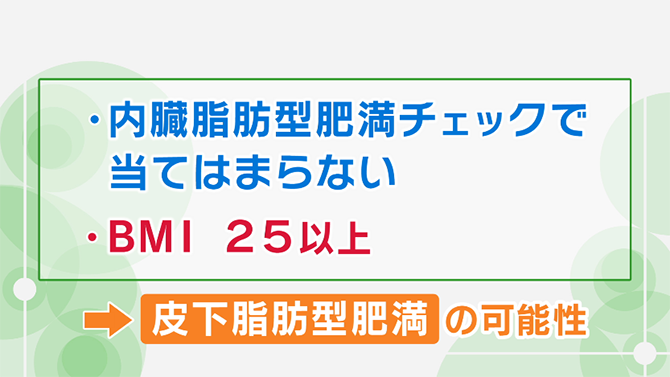

内臓脂肪型肥満のチェックでは当てはまらないが、BMIが25以上ある場合、皮下脂肪型肥満である可能性があります。〔BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)〕

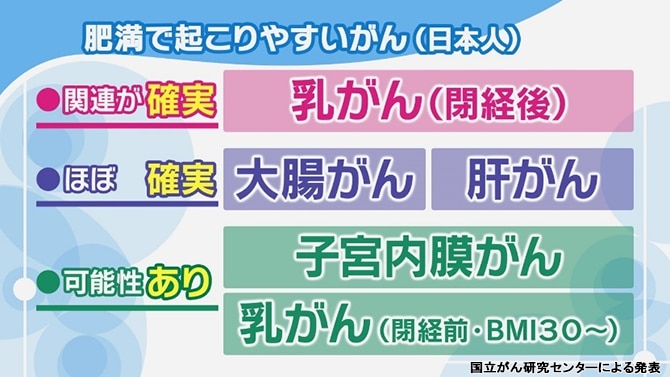

皮下脂肪型肥満かどうかのチェックも、簡単に行うことができます。おなかに軽く力を入れた状態で、へそ周りをつまんでみます。しっかりたるみがつかめる場合は、皮下脂肪型肥満の可能性が高くなります。皮下脂肪は、内臓脂肪とは違って腹筋の外側にあるため、簡単につかむことができます。皮下脂肪型肥満は、若いうちは病気の原因となることはあまりありません。ただし、肥満の状態が長く続くと、ひざや股関節、背骨など関節の障害や、睡眠時無呼吸症候群などを起こす可能性が高くなっていきます。女性の場合、極端な皮下脂肪型肥満は、月経異常や不妊につながることがあります。また、閉経後の乳がんの発症と関連があることがわかっています。

2つのタイプで異なるダイエット

ダイエットを行う場合、短期間で大きく体重を減らすと、体重がまた増えてしまうリバウンドを繰り返しやすく、筋肉量を減らすなど健康を害する原因となるため、急激なダイエットは行わないようにしてください。

内臓脂肪型肥満の場合、すぐにダイエットを始めることがすすめられますが、3~6か月で現在の体重を3%減らすことを目標に、ゆるやかなダイエットを心がけることがすすめられています。内臓脂肪は、「たまりやすいけど、減りやすい」という特徴があり、実際にこの「3%ダイエット」で、血圧、血糖、コレステロールなどの値が改善することがわかっています。

一方、皮下脂肪は内臓脂肪と比べると減りにくいという特徴があります。皮下脂肪型肥満の場合は、すぐに結果を求めずに、6か月~1年かけて現在の体重の3~5%減らすことを目標とした、じっくりダイエットを心がけてください。ウォーキングや自転車こぎなど、エネルギーを消費しながら筋肉を増やすことができる運動がおすすめです。筋肉がつくとエネルギーを消費しやすくなるため、リバウンドを防ぎやすくなります。