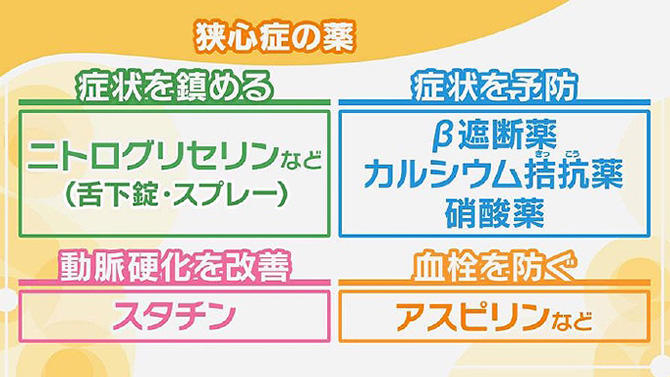

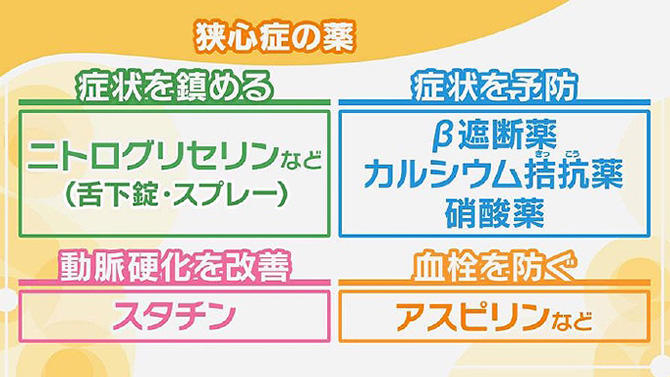

狭心症と診断されたら、生活習慣の改善と併せて薬による治療も行います。薬はその働きにより4種類に分類され、狭心症のタイプなどで使い分けます。

狭心症の検査についてはこちら更新日

狭心症と診断されたら、生活習慣の改善と併せて薬による治療も行います。薬はその働きにより4種類に分類され、狭心症のタイプなどで使い分けます。

狭心症の検査についてはこちらニトログリセリンなど...舌下錠(舌の裏で溶かす薬)とスプレーがあり、発作が起きた場合に備えて携帯し、症状が出たらすぐに使用する。

β(ベータ)遮断薬...心拍数を抑え、心臓の負担を軽くする。

カルシウム拮抗薬、硝酸薬...血管を広げる。

スタチン...コレステロール値を下げたり、動脈硬化でできたプラーク(血管内壁のこぶ)を安定させる。

アスピリンなど...血を固まりにくくする。

冠動脈の狭さくが進む場合など、心筋梗塞を起こしやすい狭心症には、カテーテル治療やバイパス手術を検討します。

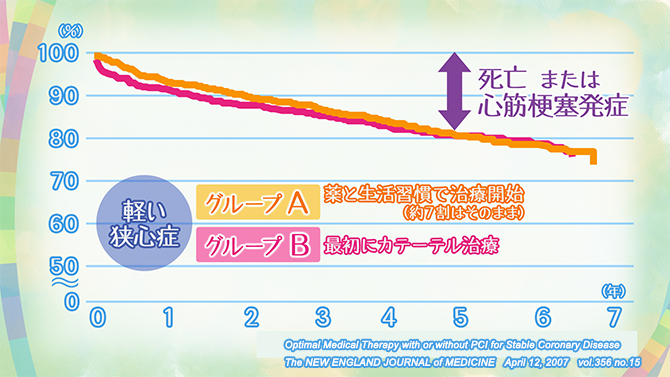

狭心症が軽ければ、薬と生活習慣改善はカテーテル治療に劣りません。それを最初に実証したのが上の研究です。グループAは薬と生活習慣だけで治療を開始しました。うち約3割は必要になった時点でカテーテル治療などを行いましたが、約7割はそのままでした。

一方、グループBは最初にカテーテル治療を行いました。2つのグループの経過を観察したところ、死亡率や心筋梗塞の発症率に差がなかったのです。

こうしたことから、狭心症では近年、薬と生活習慣の治療をより重視し、カテーテル治療などはより慎重に選択するようになりました。

『Q&A狭心症』はこちら