詳しい内容は、きょうの健康テキスト 2018年5月 号に掲載されています。

-

テキストのご案内

※品切れの際はご容赦ください。 -

購入をご希望の方は書店かNHK出版お客様注文センター

0570-000-321 まで - くわしくはこちら

更新日

一度おたふくかぜにかかると、多くの場合で抗体ができますが、まれに再感染が起こることもあります。また、おたふくかぜにかかったと思っていても、実は違う病気だったという場合もあります。逆に、おたふくかぜを発症したことがないと思っていても、過去にムンプスウイルスに感染していたが症状が出なかっただけという場合があります。これを「不顕性感染」といい、30~40%あると考えられています。特に0歳児や低年齢の時に感染した場合、不顕性感染の割合が高いといわれています。

「おたふくかぜの感染経路や原因」について詳しくはこちらおたふくかぜにかかったかどうかわからない場合は、血液を採取してムンプスウイルスに対する抗体の有無を調べる抗体検査を受けるとよいでしょう。感度が高いEIA法による抗体検査がおすすめです。抗体検査は、主に内科や小児科などの医療機関で受けられます。抗体があるかどうかを調べる目的で抗体検査を行う場合は、健康保険は適用されません。

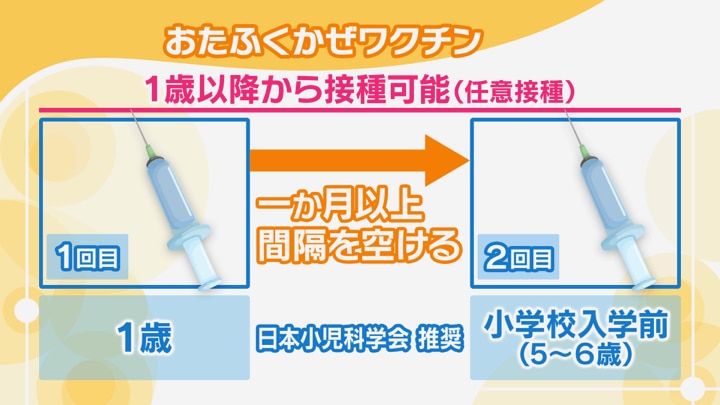

おたふくかぜを予防するには、おたふくかぜワクチンを接種することが有効です。おたふくかぜワクチンの接種については、日本では、接種をするかどうかを自分で判断する任意接種となっています。

おたふくかぜワクチンは、2回接種が基本で、1歳以降に接種することができます。1回目と2回目の間は、最低でも1か月以上間隔を空けます。日本小児科学会では、1歳で1回目の接種、小学校入学前の1年間の時期(5~6歳)に2回目の接種をすることを推奨しています。

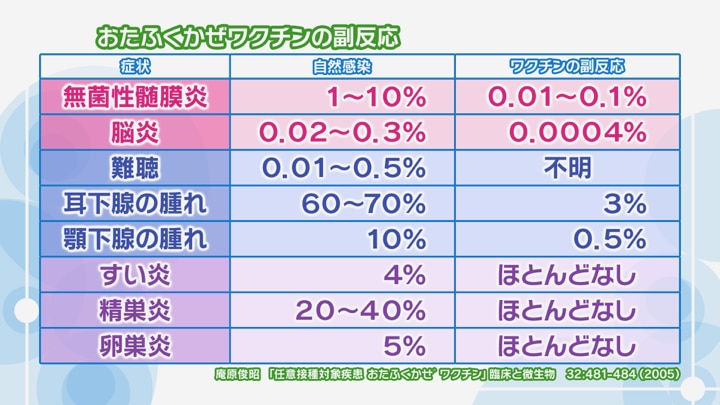

おたふくかぜワクチンは、ムンプスウイルスの毒性を弱めた生ワクチンです。そのため、副反応として、まれに唾液腺の腫れや無菌性髄膜炎などが起こることがあります。

ただし、おたふくかぜに自然感染して起こる症状や合併症より、おたふくかぜワクチンの接種で起こる副反応の頻度の方がかなり低いことがわかっています。

先進国でおたふくかぜワクチンが定期接種とされていないのは日本だけです。おたふくかぜは39℃の高熱が出ることがあったり、治療法のない無菌性髄膜炎を引き起こしたり、難聴などの重い後遺症が残ってしまう可能性のある危険な病気です。子どものうちにかかった方が良いということは決してありません。

そのため、ワクチンに副反応があるからと接種を避けるのではなく、メリットとデメリットを正しく理解して、接種を検討することが大切です。

おたふくかぜワクチンの費用は、原則として自己負担となります。医療機関によって異なりますが、1回4000円~6000円程度です。自治体によっては費用の助成を行っているところもあります。内科や小児科などの医療機関で接種することができますが、常にワクチンを置いているとは限らないので、事前に問い合わせるとよいでしょう。

『Q&A子どもの感染症』はこちら詳しい内容は、きょうの健康テキスト 2018年5月 号に掲載されています。