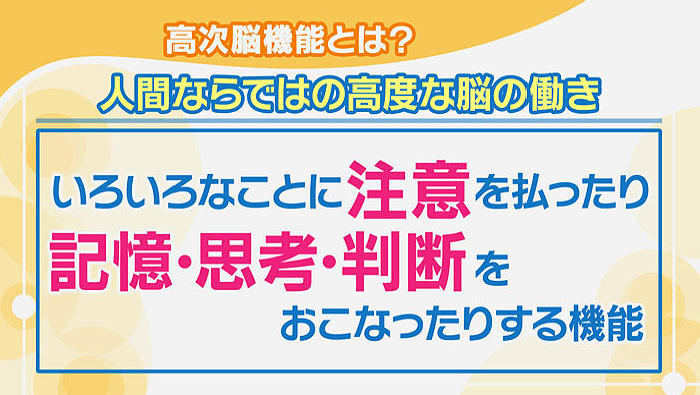

高次脳機能とは?

「高次脳機能障害」の「高次脳機能」とは、人間ならではの高度な脳の働きで、注意を払ったり、記憶・思考・判断をおこなったりする機能を指します。これらの機能を失ってしまうのが「高次脳機能障害」です。

更新日

「高次脳機能障害」の「高次脳機能」とは、人間ならではの高度な脳の働きで、注意を払ったり、記憶・思考・判断をおこなったりする機能を指します。これらの機能を失ってしまうのが「高次脳機能障害」です。

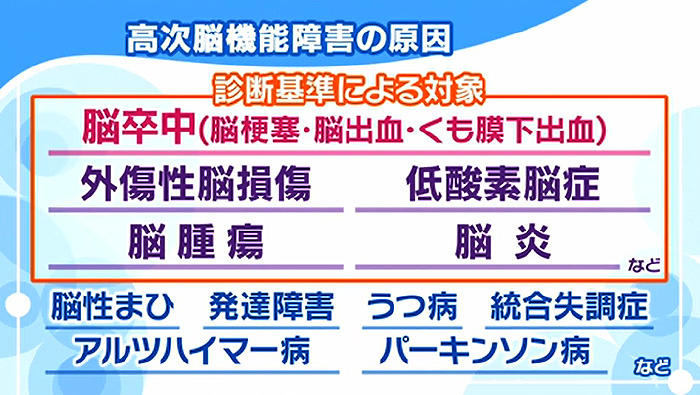

高次脳機能障害の最も多い原因は脳卒中で、脳の血管が詰まる「脳梗塞」、脳の血管が破れる「脳出血」、血管にできた動脈瘤(りゅう)が破裂する「くも膜下出血」があります。

次に多いのが、外傷性脳損傷です。交通事故のほか、スポーツ事故、転倒・転落でも、高次脳機能障害が起こる事があります。そのほか低酸素脳症、脳腫瘍、脳炎なども原因になります。

さらに脳性まひ、発達障害、うつ病、統合失調症、アルツハイマー病、パーキンソン病などの病気が原因で、高次脳機能障害の症状が見られることもあります。しかし、高次脳機能障害と診断され治療を受けることができるのは、脳卒中や外傷性脳損傷など、症状が進行しない病気が原因の場合に限定されています。

高次脳機能障害は、症状が現れていても、外見上はあまり目立ちません。そのため、障害があることを本人や周囲の人が気づくまでに時間がかかりがちです。

例えば、交通事故に遭い、入院治療中は何事もなかったのに、退院して職場に復帰したら、以前はできていた仕事ができなくなっていたというケースがあります。医療スタッフの介助が十分にある病院での生活とは異なり、復帰後の職場では、記憶力・判断力などが求められます。

環境が複雑化することで症状にはじめて気づく事が多いのです。そのため事故から3~6か月後と、かなり時間が経過してから、分かることもあります。

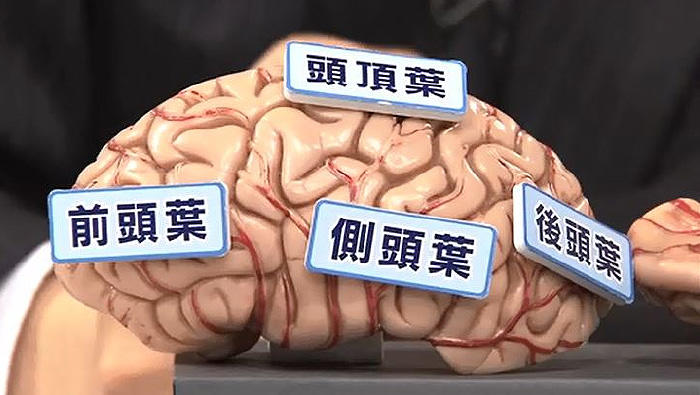

脳の働きは、脳の部位によって異なります。

前頭葉は、注意・思考・感情のコントロールをつかさどったり、物事を整理・処理・実行する機能を担います。頭頂葉は触覚、側頭葉は聴覚、そして後頭葉は視覚をつかさどります。そのため、高次脳機能障害は脳のどこに損傷を受けたかによって、症状が変わります。

例えば、前頭葉に損傷を受けたときに起こる障害として、「注意障害」や、「遂行機能障害」、「社会的行動障害」などがあります。

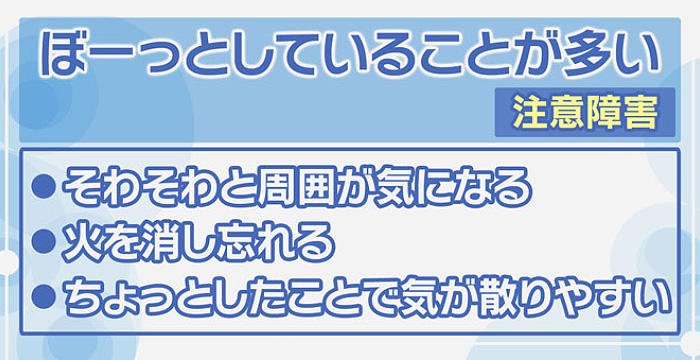

「注意障害」の症状としては、ぼーっとしていることが多い、そわそわと周囲が気になる、火を消し忘れる、ちょっとしたことで気が散りやすいなどがあります。

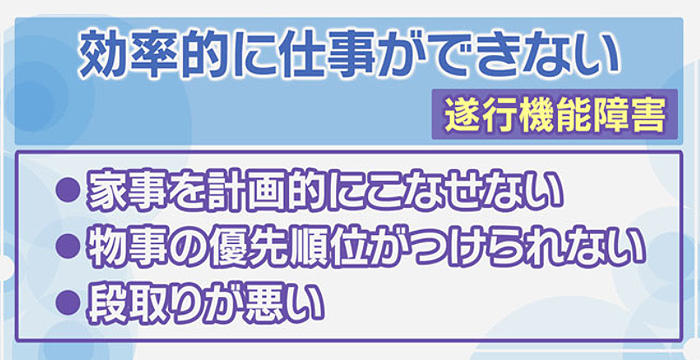

また、「遂行機能障害」には、効率的に仕事ができない、家事を計画的にこなせない、物事の優先順位がつけられない、段取りが悪い、という症状があります。

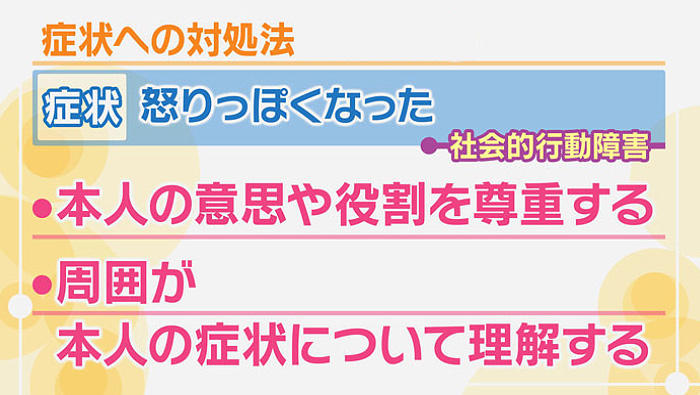

「社会的行動障害」というのは、怒りっぽい、やる気がなくなる、キレやすい、といった症状です。

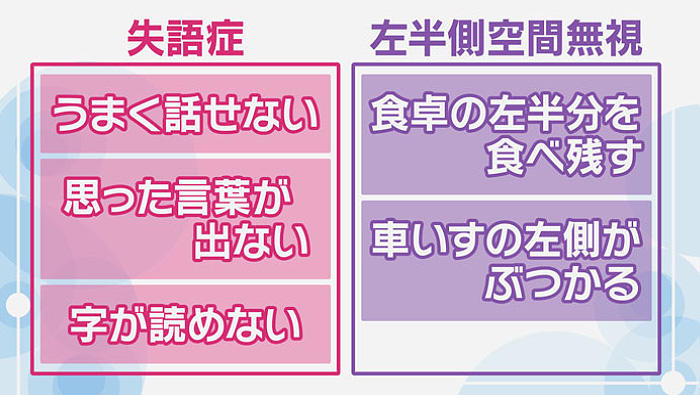

この他、注意すべき症状としては、「記憶障害」、うまく話せない、思った言葉が出ない、字が読めないなどの「失語症」、視野の左側に注意が向きにくく、食卓の左側に並んだ料理を食べ残してしまう、車椅子の左側がぶつかるなどの「左半側空間無視」があります。

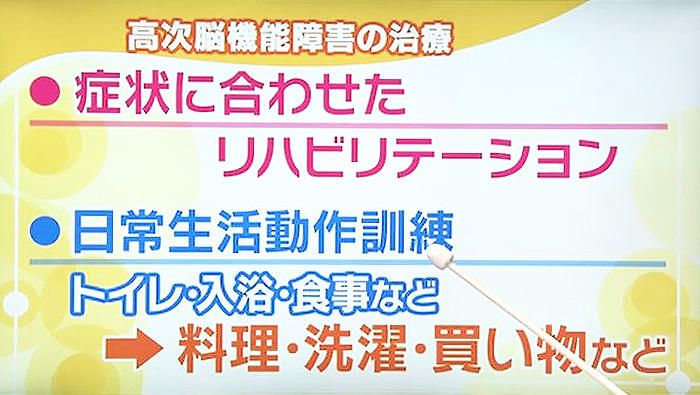

治療は症状に合わせたリハビリテーションが中心です。障害された脳の機能と、その人がどのような生活を目指しているのかによって、必要なリハビリテーションは違います。日常生活に必要なトイレ・入浴・食事だけではなく、より複雑な脳の働きが必要な料理・洗濯・買い物などの訓練を行うこともあります。

リハビリテーションで症状が十分によくならない場合には、薬を使って、症状の改善を図ることもあります。

治療中も仕事を続けるには、職場の人や家族の理解が欠かせません。その上で、一つ一つの症状に対応していきます。

ぼーっとするなどの注意障害がある場合には、十分な休息をとりましょう。

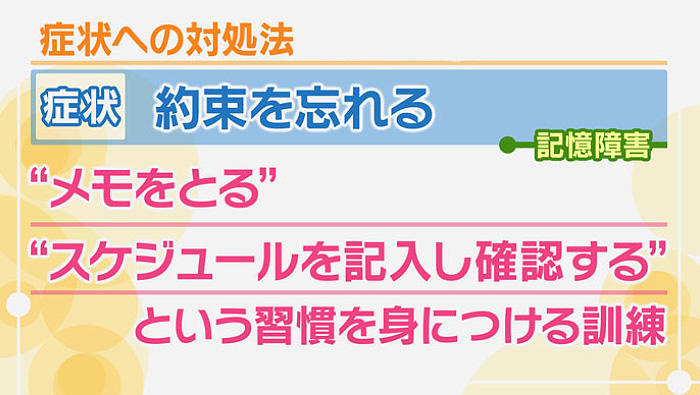

約束を忘れるなど記憶障害を補うためには、メモをとる、スケジュールを記入し確認するという習慣を身につけることが大切です。

また、高次脳機能障害を発症することで、本人の役割や生きがいが損なわれがちになるので、周囲が病気を理解し、本人の意志や役割を尊重する取り組みが大切になってきます。