パーキンソン病は高齢者の100人に1人が発症するとされる、決してめずらしくない病気です。

寝たきりなど、生活にもかなり支障が出るというイメージもありますが、治療技術の発達で、今では早期発見・早期治療介入で進行を遅らせて、長く元気に過ごせるようになり、「天寿を全うできる病気」と言えるようになりました。

パーキンソン病の症状

- 動作が遅くなる症状

歩くのが遅い、足を引きずる、箸がうまく持てないなどの症状がこれに当たります。 - 手足が小刻みに震える症状

何もしていないときに起こりやすいのが特徴です。 - 筋肉が固くなる症状

顔の筋肉が固くなると、表情が乏しくなります。ときには肩や腰の痛みを感じることがあります。

パーキンソン病で最も代表的な症状は動作が遅くなる症状です。適切な治療をしないと、どんどん症状が進行し、体のバランスが保てなくなり、ふらついたり、転びやすくなったりします。さらに進むと介助が必要となり、発症から10年程度で寝たきりになることもあります。

パーキンソン病そのものが死因になることはありませんが「加齢が加速する」ような病気ともいえます。

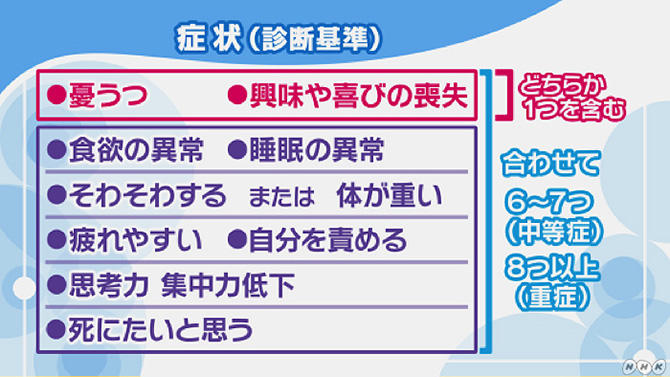

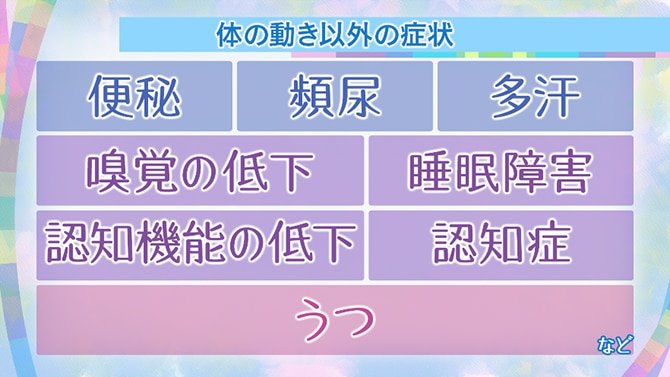

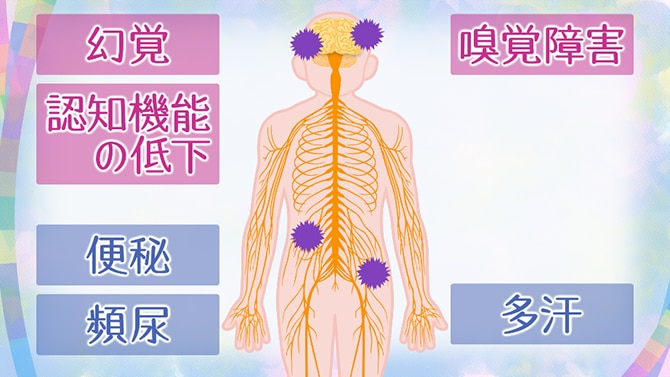

運動症状だけではなく、ほかにもさまざまな不調が起きます。

便秘や頻尿、多汗などの自律神経障害。嗅覚の低下や睡眠障害、認知機能の低下、認知症も。うつが起きることもあります。

パーキンソン病の原因は?

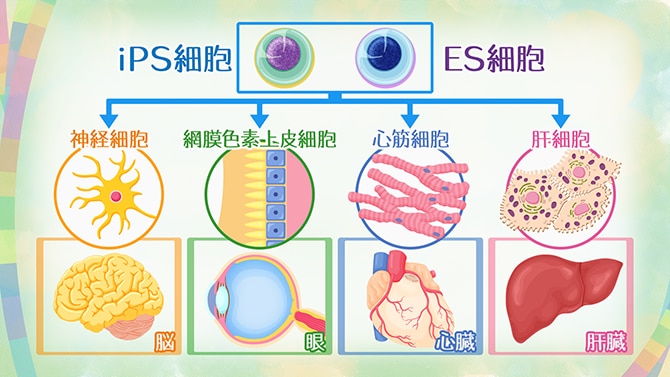

パーキンソン病の根本的な原因はまだ不明ですが、運動機能の異常には脳内のドパミンという物質が関わっていることが分かっています。

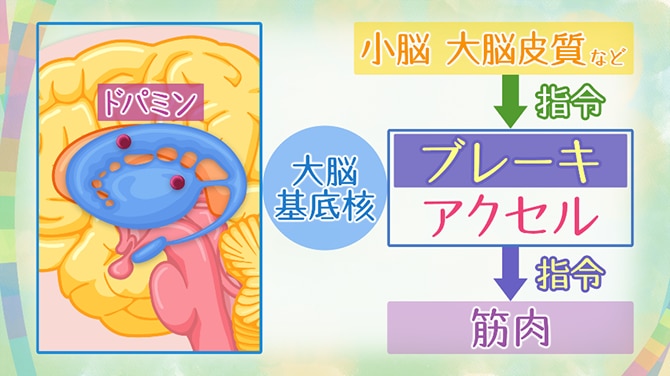

脳には運動の調節や学習などを行う「大脳基底核」という場所があります。小脳や大脳皮質から出た運動の指令は、この大脳基底核を通して筋肉へと伝えられます。

ここで調節をしている物質がドパミンです。車に例えると、アクセルとブレーキがバランスよく働くことで安全に進むことができますが、その調節を行っているのがドパミンだと思ってください。

パーキンソン病ではドパミンが減少します。すると、アクセルを踏み込めず、ブレーキを強く踏み込んだような状態になってしまいます。これにより、運動の指令がうまく伝えられず、体の動きがゆっくりになってしまうのです。

ドパミンの減少は、神経細胞に悪さをするタンパク質の異常によって引き起こされますが、これが自律神経で起こると便秘や頻尿、多汗などにつながり、大脳皮質で起こると幻覚、嗅覚障害、認知機能の低下などにつながります。そのため、パーキンソン病は脳だけの病気ではなく、「全身病」と捉える考え方も出てきました。

このタンパク質の異常が起こる理由ははっきりとわかっていませんが、最大のリスクは加齢です。また遺伝性のパーキンソン病もあります。

早期発見のポイント

パーキンソン病では早期発見・早期治療介入が大切です。

頑固な便秘、手足を激しく動かしてしまうような睡眠障害、嗅覚低下などが運動症状の前触れとしてあらわれることがあります。これらは老化や、ちょっと体調が悪いだけととらえがちですが、判断のポイントは「片側の手足の震え」や「動きの遅さ」です。症状の左右差が初期のパーキンソン病では特徴的です。 片側の手足の震えとともに、便秘、嗅覚低下などの症状があったら脳神経内科または神経内科を受診しましょう。

パーキンソン病の検査

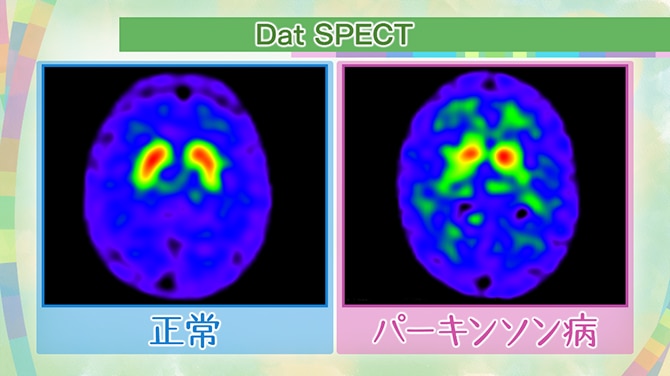

パーキンソン病は問診や画像検査などで診断します。もっともよく使われるのが「Dat SPECT」(ダットスペクト)という画像検査です。

Dat SPECTでは薬品を静脈に注射して、脳の中のドパミンの働きを調べます。左側の正常な脳では赤い部分が大きく、ドパミンが十分に働いていることを示しています。右側のパーキンソン病の患者ではそれが小さく、脳内の神経細胞の働きが弱まっていることが分かります。

Dat SPECTだけでは他の病気との見分けがつかないため、CTやMRIなどさまざま検査を行い総合的に判断します。

また最近、血液中の「ポリアミン」という加齢を反映する成分がパーキンソン病の指標になることがわかってきました。将来的には血液検査でパーキンソン病の早期診断が可能になるかもしれません。上記のような検査では患者に少なからず負担がかかります。血液検査のような簡単にできる検査で、より早期にパーキンソン病の発症をみつけて治療しようと研究が進んでいるのです。

パーキンソン病の治療

レボドパを使った治療法

発症初期にはレボドパという薬を服用することが多いです。レボドパは脳内でドパミンに変化し、脳の中で指令がきちんと伝わるようになり、ブレーキを緩めてアクセルをきちんと踏み込むことができるようになります。

しかし、服用を5年から10年ほど続けているとウェアリング・オフ現象があらわれ、効果が薄れることがあります。

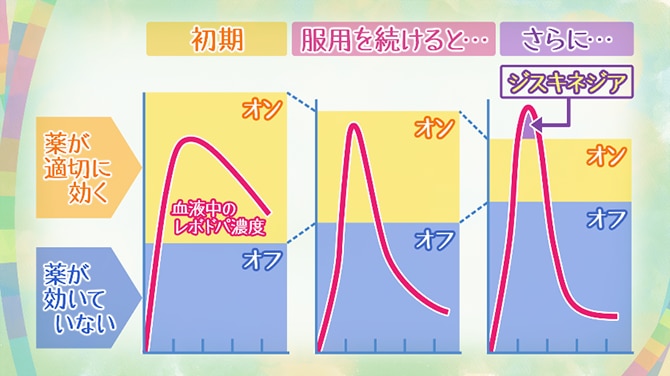

ウェアリング・オフ現象とはレボドパを何年も服用すると薬が効かない時間帯が現れる現象です。上のグラフは、縦軸が血液中のレボドパの濃度、横軸は時間です。

薬を服用すると血液中の濃度が上昇し、その効果を発揮します。しかし、しばらくすると分解されますが、効果がなくなる前にまた服用することで、薬が効く「オン」の状態を保ちます。

しかし、何年も服用を続けていると、分解が速くなります。また病気が進行すると薬がきちんと効く幅が狭くなります。すると、薬の効かない「オフ」の時間が長くなってしまいます。

また、1回あたりの薬の量を増やしすぎるとジスキネジアという現象が起こることがあります。薬がきちんと効く幅の上限も病気の進行につれて下がっていきます。するとレボドパの濃度が必要以上に高くなりすぎて、脳の中でアクセルが効きすぎてしまいます。これによって自分の意思とは関係なく体が動いてしまうのがジスキネジアです。手足をクネクネと動かしたり、口をもぐもぐさせたりといったことが見られます。

機器を使った治療法

レボドパで症状のコントロールが難しくなったら、ほかの内服薬を使ったり、それでも効き目が悪くなってきたら医療機器を使った治療法を選択します。代表的なものは脳深部刺激療法です。

脳の一部に電極を埋め込み、刺激装置を胸に埋め、規則的な電気刺激を与えることで、脳の運動回路のブレーキを緩めるような治療です。最新のものは、脳の働き方をセンサーで監視しながら、刺激の強さを変化させ、より効果的に治療を行うことができます。

さらに、集束超音波治療というものが2020年9月にパーキンソン病の一部に保険適用となりました。超音波を使い、脳の中でふるえの原因となっている悪い部分を焼き切る治療法です。パーキンソン病の中でもふるえが強い人によく効くとされています。頭を開かないので患者の負担が少ない手術が可能になります。

このようにさまざまな治療法があるので、患者の体質や症状の出方、進行具合に合わせて、適切な治療法を選んでいきます。

ふだんの生活も大切

パーキンソン病の治療には運動療法など、ふだんの生活も大切です。1日20分のウォーキングを目標に、ストレッチや筋トレも行えるとなおよいでしょう。また、太極拳もパーキンソン病の症状緩和に効果があることがわかってきました。人生を積極的に楽しむ姿勢を忘れずに、明るい気持ちで前向きに治療に取り組むことが大切です。