特に10代〜30代の人で増加傾向

いま、世界中の若者を中心に深刻な問題が忍び寄っています。

それがヘッドホンやイヤホンの使用によって耳が聞こえにくくなる、難聴です。2019年、WHOは若者を中心に11億人が、そのリスクにさらされていると発表しました。これを受けて日本でも今年、大規模な啓発活動や調査が始まろうとしています。

一度悪くなった聴力は2度と回復しない

このようなヘッドホンやイヤホンによる難聴は、音響性聴器障害(または騒音性難聴)と呼ばれています。なぜWHOが警鐘を鳴らしているのか、それは、このような形で発症する難聴は2度と回復しないためです。

慢性的な使用によって耳がダメージを受けて、数年かけて徐々に聞こえにくくなっていくのが特徴です。発覚した頃には回復が困難で手遅れになる可能性が高いため、なによりも予防が重要です。

音響性聴器障害のサイン

ヘッドホン・イヤホンを使って次のようなが症状が出たら、注意が必要です。

- 耳鳴り

- 耳が詰まった感じ

「耳鳴り」は周囲に音がないにもかかわらず、「キーン」という金属音や「ブー」という不快な音が聞こえる症状です。数分程度の耳鳴りなら問題ありませんが、イヤホンを使ったあとに耳鳴りが長時間止まらないようであれば注意が必要です。

「耳が詰まった感じ」は耳閉塞感とも呼ばれる状態です。高いところに登ったり、飛行機に乗ったりすると耳の奥が詰まったような感じになりますが、それと同じような症状です。こちらも短時間で治れば問題はありませんが、長時間改善しないようであれば医療機関を受診してください。

こうした症状は両耳同時に起こることもありますが、片耳のみの場合も考えられます。また、ふだん聞いている音が変わって聞こえるなどの症状があった場合にも要注意です。

確立された治療法はない

耳鳴りや閉塞感の緩和を期待して、ステロイド・ビタミン剤・血管拡張薬・血流改善薬などが処方されることもありますが、あくまで対症療法のため、効果がうまく出ないことがほとんどです。

そのほか、原因がイヤホンやヘッドホンの使いすぎにある場合は、使用法(音量・使用時間など)を見直すことも必要です。

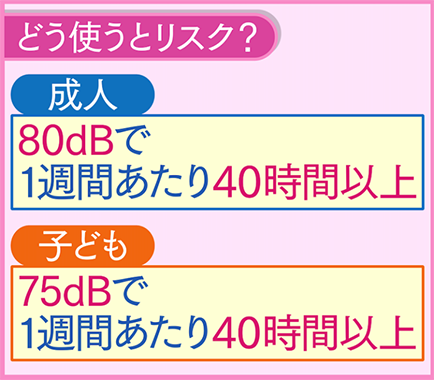

リスクは「音圧(音量)×使用時間」で高まる

WHOは2019年にヘッドホン・イヤホン難聴を起こすリスクの指針を発表しました。リスクは、音圧(音量)と使用時間で蓄積されます。

【成人】

80dBで1週間あたり40時間以上

【子ども】

75dBで1週間あたり40時間以上

騒音(dB)の目安

dBは音の強さを示す単位です。目安は次のとおりです。

- 120dB:救急車などのサイレン

- 110dB:コンサート会場

- 100dB:地下鉄車内

- 90dB:芝刈り機

- 85dB:街頭

- 75dB:掃除機

※その場の状況や条件等により感じ方や大きさは異なります

もしも、ヘッドホンやイヤホンで、周りの音を気にせず音楽などを楽しんでいるとしたら、WHOが定める80dBを超えている可能性が高くなります。

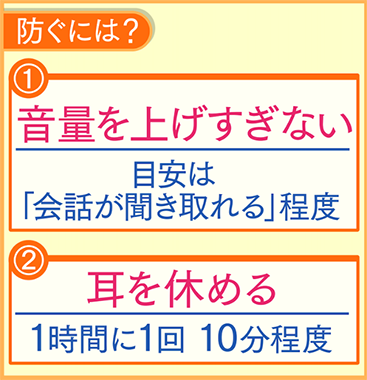

予防のポイント

リスクを避けるためのポイントは大きく2つあります。

- 音量を上げすぎない

目安は、音楽を聴くときにイヤホンをしたままでも会話が聞き取れるくらいの音量(65dB程度)にすると安全です。 - 耳を休める

長時間の聴取を避け、1時間に1回、10分程度はイヤホンを外して耳を休ませる習慣を作ることをおすすめします。

また「大きすぎる音が出ないように音量の出力制限装置がついている再生機器」を使うのも1つの手段です。例えばスマートフォンのタイプによっては、現在はデフォルト設定として音量制限が可能になっています。

そうした機器を選んで80dB以下に音量制限をしてから使うことも大切です。

ノイズキャンセリング機能の使用

ノイズキャンセリング機能は周囲の雑音を抑える機能のことです。

周囲の雑音が大きいと知らす知らずのうちにボリュームを大きくしてしまいがちです。ノイズキャンセリングをすれば音量を上げなくて済むので、こうした機能が備わっている機器を選ぶこともリスクを避けるための1つの手段です。