介護の現場ではなぜ腰痛をおこしやすい?

日本人の8割以上の人が一生に一度は腰痛を経験するといいます。

とくに介護現場のように患者さんをベッドから車椅子に動かす動作などを繰り返していると腰痛になるリスクが高まります。

介護の現場ではなぜ腰痛をおこしやすいのでしょうか。

原因となるのは、①前かがみの動作と、②持ち上げる動作の2つの動作です。

まず、前かがみの動作をみてみます。

まっすぐな姿勢で立っているときには、上半身の重みを下半身全体で支えているので腰への負担は軽減されています。ところが前かがみの姿勢になると、上半身の重みを腰だけで支えなければならず、腰への負担が大きくなって腰痛をおこしやすくなります。

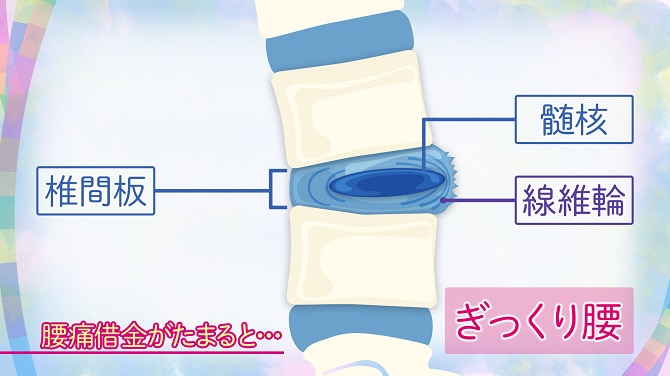

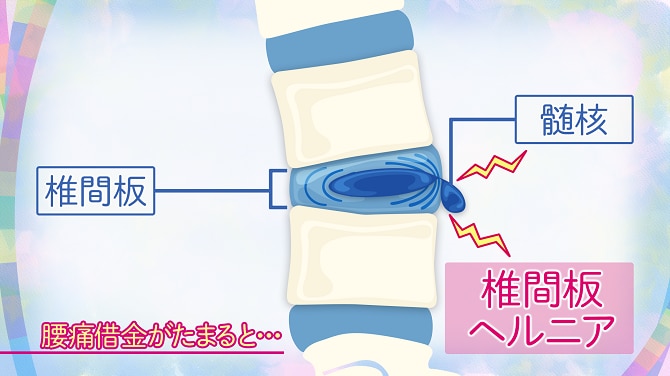

前かがみの姿勢では、腰椎の骨と骨の間のクッションの役割をする「椎間板」の負荷が増えます。無防備な前かがみ動作を繰り返すと「椎間板」の中にある「髄核」というゼリー状のものは、後ろ(背中側)にずれていき、その結果「ぎっくり腰」や「椎間板ヘルニア」が引き起こされるリスクが高まります。

ずれた「髄核」によって椎間板の外側の層「線維輪(せんいりん)」という組織が傷つくのが「ぎっくり腰」で、突然激しい腰痛が起こることがあります。(「ぎっくり腰」はこのほかの原因で起こることもあります。)

また、「髄核」が椎間板から飛び出すのが「椎間板ヘルニア」です。これが後ろを通る神経を刺激し、お尻や脚にひろがる痛み・しびれが起こります。

前かがみ動作だけでなく、重いものを持ち上げる動作も、介護現場の腰痛のきっかけになります。重いものを持ち上げると、背中の筋肉が過剰に収縮して、椎間板をつぶすような力が加わるからです。

介護現場に学ぶ腰痛対策「ボディメカニクス」

介護の現場ではボディメカニクスという技術を身につけて、腰痛対策をしています。

ボディメカニクスのポイントは

1)両足を開く、2)重心を低く保つ、3)自分のおへそをできるだけ近づける、4)腕よりも体幹を使って動かす

こうしたポイントを守ることで、腰への負担を減らすことができます。

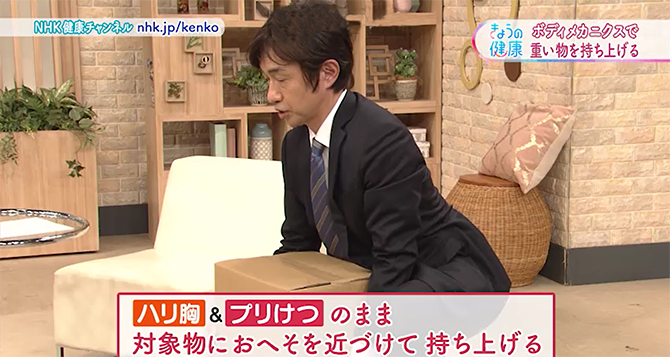

ボディメカニクスを実践するときには「ハリ胸」「プリけつ」の2つを実践しましょう。そうすれば、介護のときや重い荷物を持ち上げるような動作時に、適切な前かがみの姿勢をとることができます。

腰への負担を減らす「ハリ胸」&「プリけつ」の覚え方

まず「ハリ胸」を意識します。

- 足は肩幅よりも少し広め、つま先はまっすぐ前に向ける

- 両手を肩に当てて胸を張る。ひじが体幹よりも後ろにくるように

- 股関節を支点に前かがみ

- 両手をぶらんと下げる

- 胸は張ったまま、お尻を突き出し、両ひざを曲げる

重量挙げの選手になったようなつもりでやってみましょう。

重いものを持ち上げるときには、荷物に近づいてこの姿勢をとりながら対象物におへそを近づけて持ち上げます。

このような「ハリ胸」「プリけつ」の姿勢で持ち上げ動作を行うと、椎間板を圧縮する力が減り、腰への負担が少なくなります。また重い物はできるだけ一人で持ち上げない、小分けにする、なども大切です。一人で持ち上げる重さの限度の目安は、自分の体重の4分の1までです。