日本で古くから取り入れられてきた湯治。体を温めることで、ケガや疲労回復が期待できる方法として親しまれています。実はいま、体を温める「温活」の健康効果が科学的に明らかになってきました。世界の注目を集めている慢性心不全を改善する「低温サウナ治療」に迫ります。また、全身の血流改善が期待できる入浴法もご紹介します。

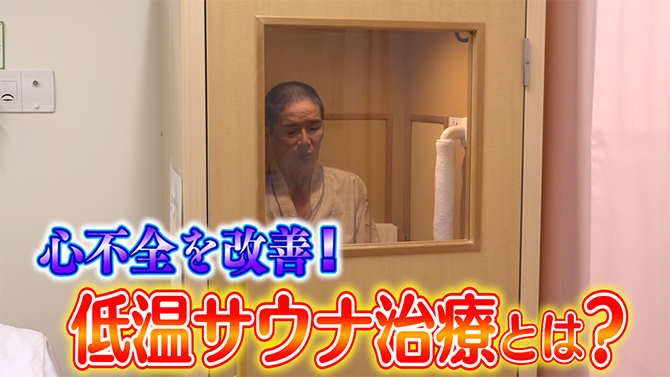

心不全治療で注目される「低温サウナ」

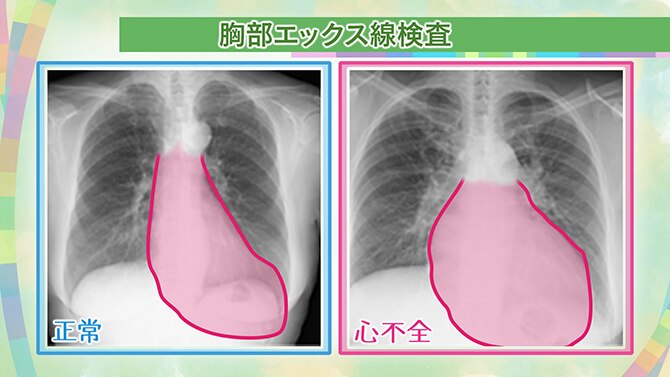

2021年10月、栃木県の獨協医科大学病院に緊急入院した君島富男さん。当初は、慢性心不全が悪化し、呼吸も満足にできない容体でした。そんな君島さんが取り組んだのが、「和温(わおん)療法」と呼ばれる低温サウナ治療です。60度に設定された個室サウナに2週間、ほぼ毎日入り、体を温める治療を行ったところ、肺にたまっていた水が減少。心不全の重症度を示す数値などが、大きく改善しました。その後、君島さんは、退院できるまでに回復したのです。獨協医科大学 心臓・血管内科教授の豊田茂さんによると、「和温療法は、慢性心不全患者にとって身体的な負担が少なく、非常に有効な治療手段」だといいます。2020年に保険適用となり、大学病院を中心に導入が広がっています。

体温アップで「全身の血流」を改善

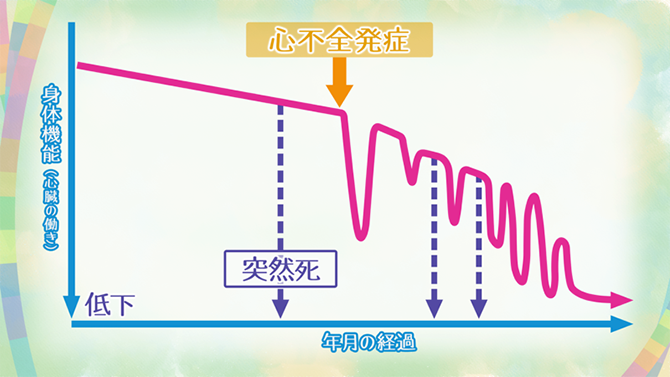

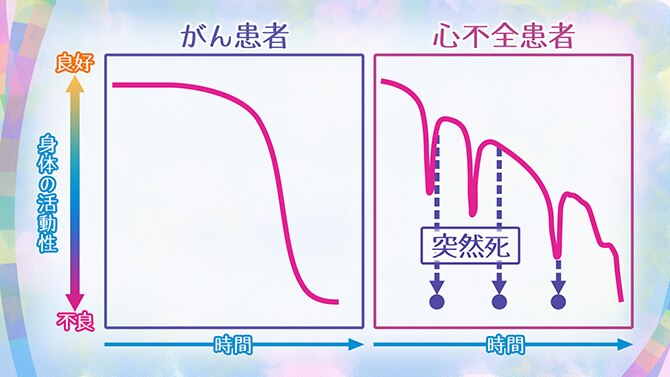

なぜ、低温のサウナに入るだけで心不全の症状が改善するのか?「和温療法」の創始者である循環器専門医・鄭忠和さんによると、「低温のサウナで優しく体を温めることによって全身の毛細血管を拡張させ、血流が改善すること」がポイントだといいます。血管が拡張することで、心不全患者の弱った心臓でも、体中にスムーズに血液を行き渡らせることができ、心不全にともなうさまざまな症状が改善するのです。

体に優しい「和温療法」の可能性

実は、健康な人であれば、入浴で和温療法と同様の効果を得ることができます。しかし、心不全患者は、水圧によって心臓に負担がかかるため入浴ができません。30年前、そんな状況を目の当たりにした鄭さん。長年にわたって試行錯誤を重ね、心不全患者でも負担が少なく全身の血流を改善できる「和温療法」の開発に成功。現在は、心不全だけでなく、閉塞性動脈硬化症や認知症などへの効果についても研究が進められています。

認知症の予防に「高温サウナ」が効果?

一方、一般的な「高温サウナ」でも、健康効果の解明が進んでいます。サウナ大国フィンランドの男性2300人を対象に行われた調査では、サウナに週4回以上入る人は週1回の人より、認知症のリスクが66%低いことが分かりました。詳しいメカニズムはまだ分かっていませんが、認知症の原因のひとつである「脳血流の低下」が、サウナ習慣によって予防されたのではないかと考えられています。

全身の血流を改善する入浴のコツ

鄭さんがオススメする「全身の血流を改善する」入浴法をご紹介します。

ポイント① 「41度のお湯に10分間」

41度のお湯とは、熱すぎず、ぬるすぎず「いい湯だな」という目安です。特に、熱いお湯では体が緊張してしまい、逆効果の恐れがあります。また、肩までしっかり浸かることで、全身の毛細血管が広がる「血流改善効果」を期待できます。

ポイント② 「15分間しっかり保温」

入浴後、温まった体を15分間しっかり保温します。タオルや毛布、バスローブなどを使うのがオススメです。汗をかいた分は必ず水分補給しましょう。

※注意点※

- 心臓や肺などに病気がある人は控えてください

- 脱衣所とお風呂場の温度差によるヒートショックに注意してください

この記事は以下の番組から作成しています。