動脈硬化は加齢や余分なコレステロールで始まる

血管の内側が狭まり、血液の流れが悪くなるのが動脈硬化です。

動脈硬化は、加齢などによって血管壁に小さな傷がつき、そこから、血液中の余分なコレステロールが血管壁の内側に入り込むことで始まります。この動脈硬化は、「慢性炎症」によって進行が加速することがわかってきました。けがや打撲をしたときに一時的にその部位が腫れるのは「急性炎症」ですが、体内でじわじわと持続的に起こる炎症が「慢性炎症」です。

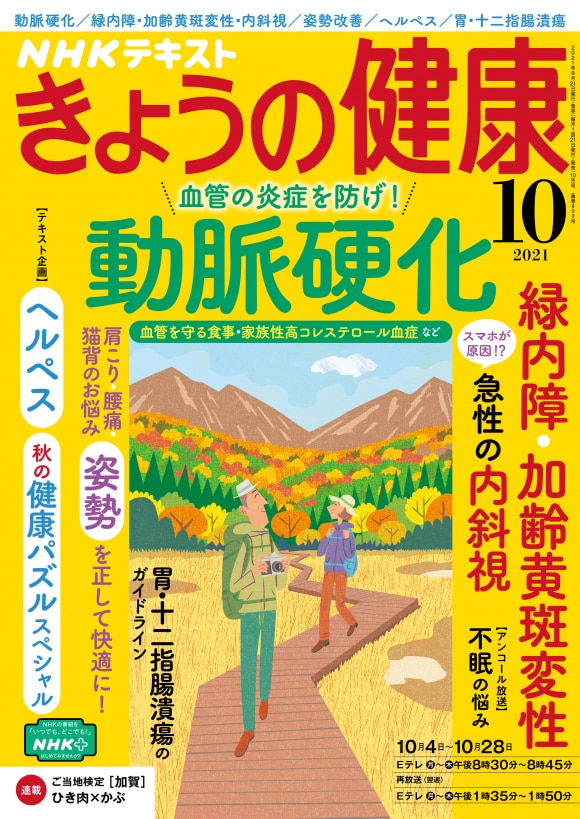

過剰な内臓脂肪が「慢性炎症」の引き金に

慢性炎症の引き金の一つとなるのが、過剰な内臓脂肪です。

内臓脂肪は腸などの周りにつく脂肪で、脂肪細胞の中にためられています。

内臓脂肪が多いと、脂肪細胞がパンパンに膨れます。

この異常な脂肪細胞から、炎症性物質が多く放出されます。これが慢性炎症の引き金となります。

血管の炎症が動脈硬化を加速させる

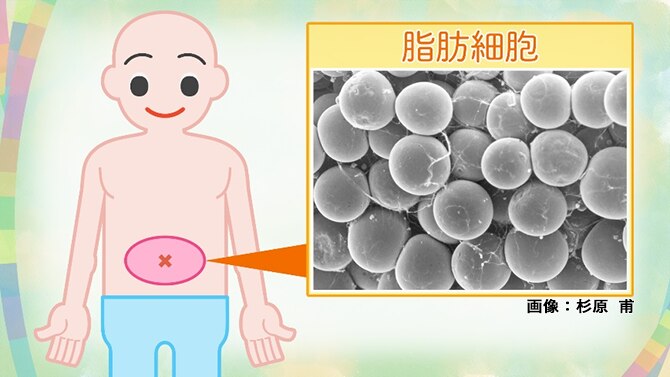

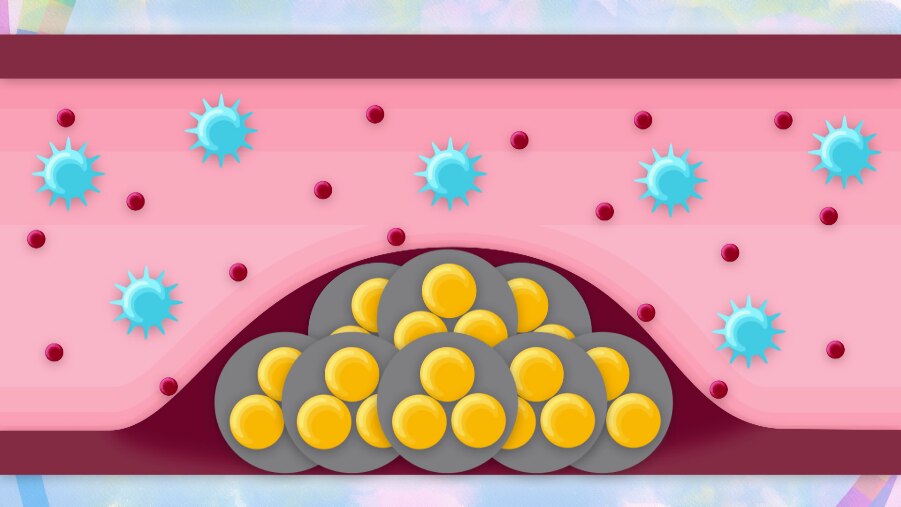

内臓脂肪が多い人は、多くの場合、動脈硬化が始まっています。

それに対処しようとして、白血球の一種が活動しています。

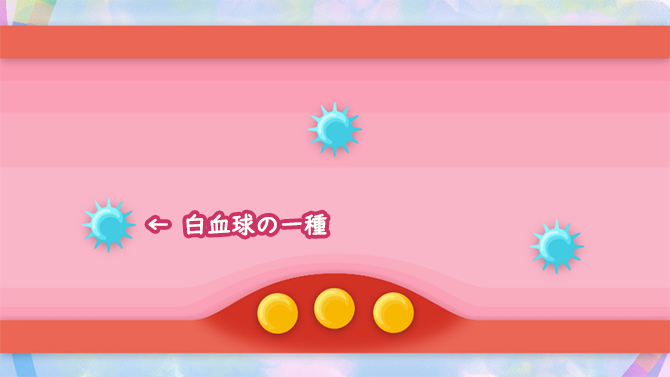

脂肪細胞から炎症性物質が放出されると、まず血管壁に炎症を起こし、ダメージを与えます。

さらに、炎症性物質に反応して、白血球の働きが活性化します。

血管壁に入り込んで、マクロファージに変化し、コレステロールを取り込み膨らんでいきます。

こうして盛り上がってできるこぶを「プラーク」といいます。

プラークは次第に大きくなり、動脈硬化がさらに進行していきます。

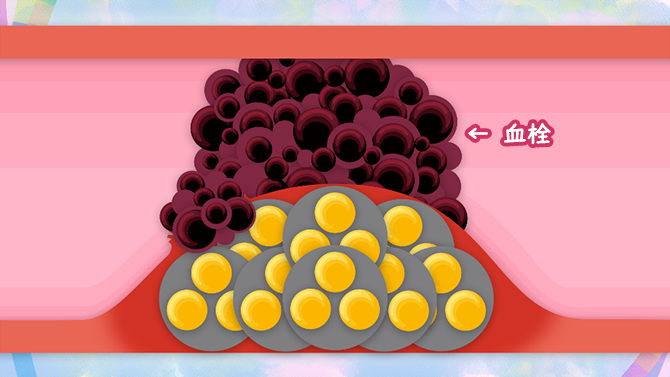

プラークが大きいほど、それを覆っている膜は薄くなり、破れやすくなります。

膜が破れると、傷口を塞ぐために血液の塊・血栓ができ、それが血管を詰まらせてしまうことがあります。

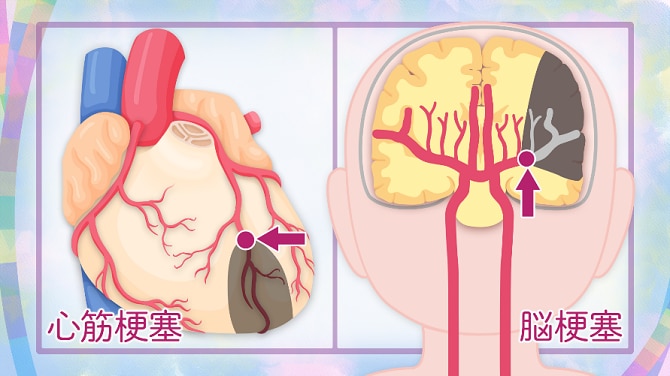

これが心臓の血管で起これば心筋梗塞、脳の血管で起これば脳梗塞となり、命にも関わります。

慢性炎症を防ぐには、内臓脂肪を減らすことが大切です。見た目は普通体型でも、内臓脂肪が過剰についた「隠れ肥満」の人もいます。内臓脂肪型肥満の場合、目安は、おへそ周りの腹囲が、男性は86cm以上、女性は90cm以上とされています。そこまで太くなくても、おなかがポッコリ出ていて、おへその高さの皮膚がつまみやすい場合は、要注意です。皮膚のすぐ内側につく「皮下脂肪」は多くないと考えられるため、逆に内臓脂肪が多い隠れ肥満であることが疑われます。

慢性炎症があると新型コロナが重症化しやすい

内臓脂肪型肥満の人は、新型コロナウイルスの感染により重症化しやすいことが知られています。

これにも慢性炎症が関係していると考えられています。

新型コロナウイルスに感染すると、免疫細胞がウイルスと闘うことによって、肺や血管など、体内のさまざまな部位で炎症が生じます。内臓脂肪型肥満がある人は、もともと慢性炎症があるため、炎症が急激に増強されやすく重症化しやすいと考えられています。感染予防の対策が大切です。