ジストニアとは

ジストニアは、英語で「異常な」という意味の「ジス」と、「緊張」という意味の「トニア」が組み合わさっている病名です。

つまりごく簡単に言えば筋肉が異常に緊張しているということです。ゴルファーがクラブをふれなくなるイップスの一部もジストニアが原因と考えられています。

30年ほどで研究が進み、気づいていないだけで他にも多くの患者がいることが分かってきました。

ジストニアの症状

患者数の多い代表的な症状は下の3つです。

- 眼瞼(がんけん)けいれん

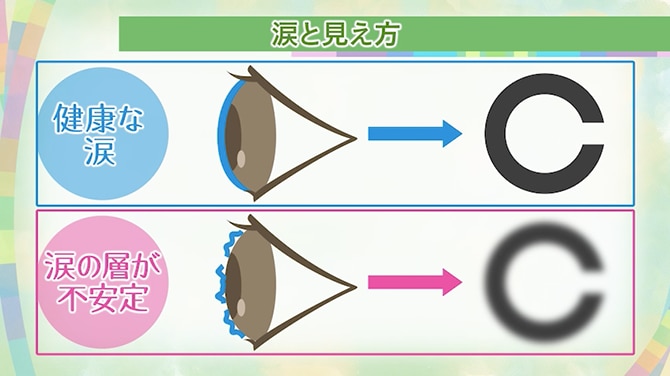

まぶたの筋肉が緊張して起こるジストニアです。最初はまぶしさを感じるだけですが、進行すると目をあけられなくなってしまいます。 - 痙性斜頸(けいせいしゃけい)

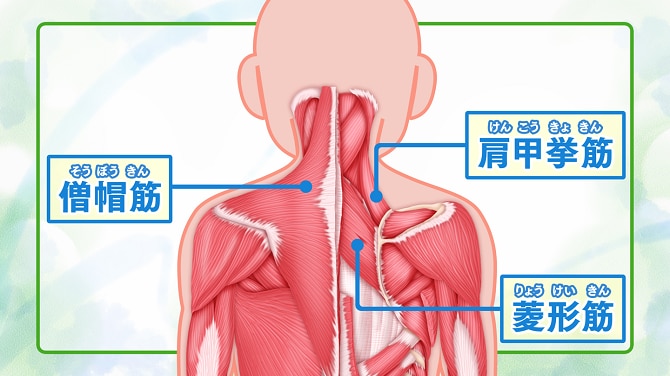

首の周りの筋肉が緊張して起こるジストニアです。首がねじれたり、傾いたりしてしまって、まっすぐ保つことが難しくなります。また、痛みを伴うこともあります。 - 書痙(しょけい)

手や腕の筋肉が緊張して起こるジストニアです。ペンを握って文字を書こうとすると、ギュッと手に力が入ってしまって、書くという動作ができなくなってしまいます。

ほとんどの場合はどれか1つの症状が出ますが、まれに複数が同時に出ることもあります。これらは違う病気に見えますが、どれも同じ「ジストニア」です。ジストニアは脳神経回路の異常で起こる運動障害や姿勢異常の総称です。かつては心の問題だと考えられていましたが、研究が進み、脳に原因があると分かってきました。

意外に多いジストニア

ジストニアは、10万人に15人程度発症するとされていますが、この数字は病院で診断できている人数で、実際はもっと多いと考えられています。ジストニアがほかの病気と間違われているケースがあることも、その理由の一つです。

眼瞼けいれんは、光をまぶしく感じたりすることからドライアイと診断されてしまうことがあります。痙性斜頸は肩こりと間違われやすいです。姿勢は普通でも首を動かしづらいとか痛いなどは軽度のジストニアの場合もあります。

このように的確に治療が行われないケースもあるのです。

さらに、職業に関係したジストニアも多く見られます。ゴルファーでパターが打てなくなるような「イップス」の一部はジストニアだと言われています。楽器の演奏などを専門に学ぶ音楽大生の1%以上がジストニアだという調査結果もあります。精神的な問題と見えてしまい、患者を苦しめるケースもあるのです。

ジストニアは「おまかせモードの運動」に起こる

ジストニアの運動障害はどのような場合で起こるのでしょうか。

「眼瞼けいれん」はまぶたの緊張で起きますが、普通はまぶたを開けよう閉じようと意識しません。「痙性斜頸」のケースも、姿勢をまっすぐ保とうと普段は意識しません。「書痙」でも、「何の文字を書くのか」は意識しても、どの指をどの程度曲げて…というように、どのように手を動かしているかは、実は意識せずに行っています。

ジストニアはこのような、意識せずにできる「おまかせモードの運動」に起こります。

脳では何が?

ジストニアで筋肉が異常に緊張してしまうのは、脳の神経と関係しています。

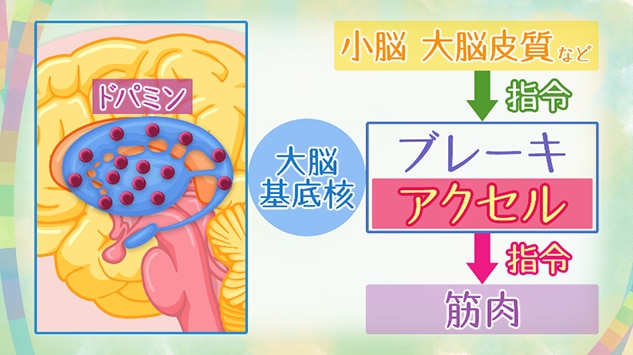

脳には「大脳基底核」という場所があり、運動の調節や学習などを行っています。特に、意識せずにできる「おまかせモードの運動」で大きな役割を持っています。

実際に運動を行う場合、小脳や大脳皮質から筋肉へ指令が出ていますが、大脳基底核はこの間に入り、運動の調整を行っています。自動車で例えると、安全に前に進むために、「アクセル」と「ブレーキ」がバランスよく働き運動を調整しているイメージです。

このとき、ドパミンという物質が大脳基底核の中で指令を伝えています。ドパミンはアクセルを踏み込みブレーキを緩める働きをしています。ジストニアでは、正常な状態に比べて過剰に出ていることでアクセルが強くなりブレーキが弱まってしまい、筋肉への指令が過剰に出て、ジストニアの症状が起こるのです。簡単に言えば、スピード違反のようなものです。

異常が起きる原因は?

ジストニアでアクセルが強く踏み込まれてしまう原因は、ジストニア患者の9割以上でわかっていません。傾向としては「素因」「反復」「ストレス」がジストニアの引き金になっています。

「素因」は本人の素質のことです。ひとつのことをこだわってきちんとやり過ぎてしまう人が多いです。「反復」は同じ動作を何度も繰り返して行うことです。楽器の練習や勉強などが引き金になることがあります。「ストレス」は職場での対人関係や、「成功しなくては」というプレッシャーなども引き金の一つです。

ですが、このことがなぜ脳の異常につながるかは、まだはっきりとはわかっていません。

ジストニアの診断

1か月以上続くしつこい肩こりがあると、軽度のジストニアの可能性があります。特に、頭が一方向に回しにくいなどの左右差があると可能性は高いです。

ドライアイのような症状があって、異常なまぶしさを感じる場合は眼瞼けいれんが疑われます。

長い文章を書くと手が疲れるとか、文字が書けないけどお箸は問題なく使えるなどがあると、初期の書痙の可能性があります。

以上のようなことがあれば、脳神経内科または神経内科を一度受診することをおすすめします。

ほとんどの場合、問診で診断ができます。ただ、診察室で症状が出ないこともあるので、症状が出ているときの様子をスマホや携帯などで動画を撮影して、それを医師に見せると良いでしょう。

ジストニアの治療

ジストニアの研究は近年進んでいて、きちんと治療すれば症状はかなり改善されます。

ジストニアの治療方法は主に3つあります。

ボツリヌス療法

食中毒の原因として知られるボツリヌス毒素を人体に害が出ないよう薄めたものを、症状が出ている筋肉に注射します。1回打つと3~4か月効果が続きますが、効果が切れたらまた注射します。繰り返し行うことで、頭の中の回路が正常化して、5年くらいで症状が出なくなることが多いです。日本では眼瞼けいれんと痙性斜頸に対して保険適用されています。

内服療法

「抗コリン薬」や「レボドパ」などの薬を服用します。

定位脳手術

問題が起きている脳の部分に刺激を与えたり破壊したりするものです。「ボツリヌス療法」や「内服療法」が効かない場合や、ジストニアの症状が全身に及んでいる「全身性ジストニア」などの場合に行うことが多いです。

代表的なのは、パーキンソン病でも行われる「脳深部刺激療法」です。大脳基底核のある部分に一定の電気刺激を与え続けることによって、脳の不具合を改善させます。

日常生活での注意点

難しいことではありますが、なるべくストレス・症状が悪化するような状況を避けて、体と心になるべく負担がかからないようにするのがのぞましいです。

ジストニアの症状が出るような同じ動作や姿勢を続けないことも大切です。

また、禁煙も重要です。禁煙で書痙が治ったというケースもあります。ニコチンはドパミンの過剰放出を促してしまうため、脳内のアクセルをより強めてしまうことになり、ジストニアを悪化させます。