鹿児島の特攻“記録員”川端康成 再生と祈りの文学の出発点は

- 2022年08月26日

太平洋戦争末期、鹿児島には多くの特攻基地がありました。そこに兵士だけでなく作家たちが“記録員”として派遣されていたことをご存じでしょうか。特攻との関わりは、作家たちにどのような影響を及ぼしたのか。その後の人生をたどりました。

(鹿児島局記者 柳沢直己)

特攻隊員を悼み続けた山岡荘八

鹿屋市の林にひっそりとたたずむ石碑があります。

「桜花」という特攻機で戦死した特攻隊員を悼んで建てられたもので、刻まれている文字は作家の山岡荘八の手によるものです。

1945年の春に鹿屋の基地へ派遣された山岡は、滞在中、特攻隊員たちと親しく交流しました。そして戦後は、慰霊碑の建立などに尽力し、戦死した特攻隊員を悼む活動を続けました。

語ろうとしなかった川端康成

時を同じくして鹿屋の基地に派遣されていたのが、後にノーベル文学賞を受賞する川端康成です。ただ、山岡とは対照的に、川端は戦後、鹿屋で見聞きしたことを表立って語ることはほとんどありませんでした。

初めてテレビのために作品を書き下ろした、連続テレビ小説『たまゆら』のシナリオを考えるため、1964年に宮崎県を訪れたときのことです。ある日、同行した案内役の男性に「鹿屋ではどういう特攻隊員と会ったのですか」と聞かれた川端は「特攻隊員とは話していない」と答えたというのです。

川端と特攻の関係 掘り下げる作家

「川端さんは、そうやすやすと心を開いて何でもかんでもお話しする人ではありませんでした。いわゆるいろんなとこに出ていってペラペラとしゃべるとか、今でいうテレビ等で非常に持てはやされる作家のスタイルってあるじゃないですか。そういうところとはかなり違うところにいた方ですから」

そう話すのは、近現代の人物をテーマに執筆活動を行っている、作家の多胡吉郎さんです。鹿屋の基地での経験をたんねんに掘り下げようと試み、ことし2月に川端と特攻の関係についてまとめた本を出版しました。

川端は、特攻に限らずふだんは無言を貫いていたといいます。

多胡吉郎さん

「実際に会っていながら、なかなかお話をしてもらえず泣き出した編集者がいたとか、京都の芸者を相手に、何人か芸者さんや舞妓さんたちが並んでいる中で、川端さんがひと言も発せず気味悪がられたとか。そんなエピソードはいくつもありますよ」

鹿屋の調査で見えてきたのは

「戦後、特攻を忌避するかのように生き、鹿屋に近づこうともしなかった」という川端。

多胡さんは、そうした川端の心の内を探ろうと、実際に鹿屋を訪れて調査しました。アメリカ軍の空襲から身を守るために避難した防空ごうや食事をした食堂の跡地など、川端の足跡をたどってまわったのです。

同時に、作品を徹底的に読み込むと、川端のその後の人生に、鹿屋での経験が及ぼした影響が見えてきたといいます。

多胡吉郎さん

「川端さんはよく特攻基地にいながら、戦後、特攻のことを何も書かなかったという風に語られがちなのですが、これは誤解なんです。彼は文学世界の中では、やはり常に忘れていないわけですよ。己の文学世界の中では特攻体験というものを時々、意味の深い形で再生させていく」

出撃前夜の特攻隊員のことば

そのひとつが、終戦のよくとしに発表した短編小説『生命の樹』です。

主人公の女性が戦争を思い返すかたちで物語が展開される中、その主人公の故郷は鹿屋の基地の周りに咲き誇っていたとして知られる美しいれんげ草とともに描かれました。

また、主人公が出撃前夜の特攻隊員から告げられた「どうもおかしいね。死ぬような気が、なにもせんじゃないか」ということばも、川端が鹿屋で見聞きしたものではないかと多胡さんは話します。

多胡吉郎さん

「明日死ぬ身とはとても思えないというようなことは、特攻隊員の書き残した日記などに実際に出てくることですから、そういう言葉や思いは実際に特攻隊員の方から川端がつかんだということは間違いないと思いますね。鹿屋で川端が見た特攻隊の人たち、そしてその周辺にいる人たち。自身の目で見た、そして心で感じたことが、フィクションではあるけれども、その短編小説の中に如実に反映されていると思います」

特攻隊員との交流も

特攻隊員の遺書や遺族への聞き取りから、川端が特攻隊員と交流していたことも分かってきました。

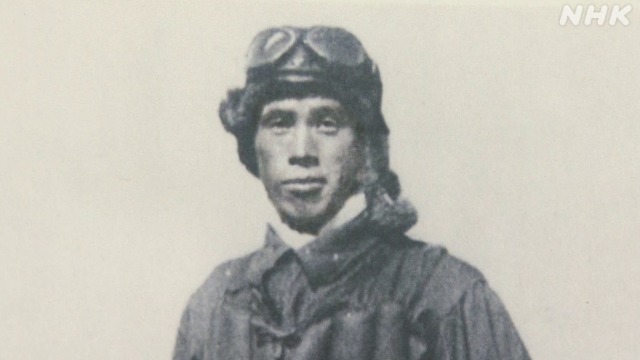

金子照男さんは、出撃命令が出たものの機体の故障により出撃が何度も見送られるという状態が続いていました。

多胡吉郎さん

「特攻で自分の命を犠牲にしなければならないということ自体、大変な心の苦しみや悩みがあったと思うのですが、飛行機の故障で自分だけ残ってしまう。仲間はそのまま行って死んでしまった。そういうことが何度か繰り返され、金子さんはかなり荒れていたらしいです。特攻仲間の人が飲みに誘ったりもしたけれど、そんなことでは全然治らなかった」

最終的に金子さんは1945年6月に出撃し、南西諸島周辺の海域で戦死します。その遺書は、川端に悩みを打ち明けていたことがうかがえる内容でした。

川端が滞在中に通っていた食堂は特攻隊員も利用していたため、そうした場所で交流があったのではないかと多胡さんは話します。

多胡吉郎さん

「川端さんといろいろと話すことができてよかったということを、最後にご家族に宛てた手紙の中でを記しているんですね。川端さんといろいろと話して良かった、話すことができてうれしかったと。川端さんと特攻隊、特に学徒出陣でにわか兵士になった大学生の方たちの間には、そういう深いやり取りまであったということは、今回、突き止めることができたと思います」

今も残る引用された遺品

今も残る特攻隊員の遺品を作中に引用した形跡も見られるといいます。

1950年から51年にかけて発表された『虹いくたび』では、特攻隊員が鹿屋の基地から出撃する1週間ほど前に、「今も、特攻隊が出撃する時には、冷酒を飲ませてくれるんです。その最後の盃を、僕につくらせて下さい」と話して、最後におわんを作りたいと願う場面が描かれます。

このモデルとなったと考えられているのが、川端が鹿屋の基地に到着した5日後に出撃した森丘哲四郎さんです。森丘さんは、鹿屋の前にいた基地で、当時の給料3か月分にもなる高額の茶わんを買いました。その茶碗は、自衛隊鹿屋基地の資料館で展示されています。

多胡吉郎さん

「川端さんという人は、露骨にモデルを使うような、ファクトをファクトのまま書くような人ではありません。ある事実からヒントを受けて、それを自分のフィクショナルな世界に展開する方です。この『虹いくたび』に関しても、実際に鹿屋での特攻隊員の遺品に出会って、そのお茶わんからのヒントで、小説の中で川端流に1つ変化を与えた上で、そういうシーンにしたのだと思っています」

“再生と祈り”出発点は鹿屋に

川端の作品から浮かび上がる、特攻隊員との関わり。多胡さんは、川端は特攻隊員を悼む思いを、静かに文学作品に込めることで表現してきたのではないかと考えています。

特攻隊員の命が消えてしまうことに対して、小説の中で、本来その若者が持っていた命の輝きを再生し、永遠の命としてとどめ置く。そういう“鎮魂と再生の祈り”があったのではないかというのです。

そして、1955年の随筆『敗戦のころ』の中で、川端は思いを吐き出すように「私は特攻隊員を忘れることができない」と記していました。

多胡吉郎さん

「川端さんは、死に囲まれながらも常に、生命の輝きを目指していた、そういう作家だと思うんですね。これは優れた文芸評論家でもあった三島由紀夫が、そのように語っています。川端文学の本質というのは、生命の賛歌ですと。川端文学の、まさに再生と祈りというものが戦後の川端文学の1つの大きなテーマだとしたら、まさにその出発点はこの鹿屋にあったわけですから、川端文学の1つの故郷、ふるさととして鹿屋、鹿児島を認識していただきたいですね」