難病カフェ 第2回 生活課題でつながる

2017年03月01日(水)

- 投稿者:web担当

- カテゴリ:Connect-“多様性”の現場から

- コメント(0)

第2回 生活課題でつながる

第2回 生活課題でつながる▼ 見えない病気や障害の辛さを語る

▼ 多くの困難にさらされている難病患者

▼ 「生活課題」から見えてくるもの

▼制度のはざまをつながりで超えていく

次回のブログ:第3回 難病をオープンにして暮らせる社会を

Webライターの木下です。

第2回はRD-Caféに参加したレポートです。

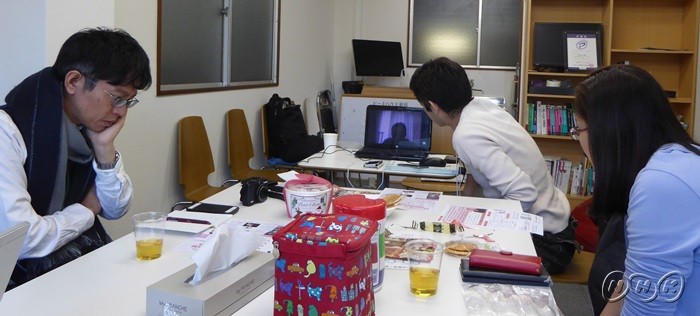

RD-Caféにお邪魔したのは昨年の12月24日でした。5回目の開催です。リスマスイブということもあり、その日カフェに集まったのは、いつもよりも少なく、香取さん以外に3人。しかし、遠方からインターネット通話で加わる人も2人いました。北海道函館市の女性と、大阪府の病院に入院中の男性でした。この会には難病患者だけではなく、精神障害や発達障害の人も参加されています。

東京都新宿区で開催される「RD-Café」インターネット通話で参加する人もいます。

難病カフェは敷居を低くして、「ゆる~い」感じでいきたいという香取さん。自己紹介の後、テーマも決めずに、気ままに話が始まりました。

Hさんという女性は、原因不明の筋肉の病気で、姿勢を保つのが難しかったり、付随運動に苦しめられています。病名にこだわらないという会の存在を知って、すぐに参加を決めました。Hさんの一番の悩みは、見た目で難病患者であることが周囲にわからないことです。コルセットなどの補装具やサポーター類を体中にはめて、どうにか姿勢や体力を保ち、日常生活を送っていますが、何をするにも体をいたわりながらなので、職場では誤解されることが頻繁にあると言います。

Hさんは補装具を購入するだけではなく、手作りで作成もします。

病名が定まっていないので、障害者手帳を取ることもできず、診断書を出してもらうこともできず、職場では口頭で自分の病気について説明するしかありません。しかし、見た目は健康な女性にしか見えないので、いぶかしがられたり、仕事をサボるための言い訳なのではないかと疑われてしまうことが多いと言います。

この日参加したメンバーは、全員見た目で病気や障害の有無がわからない人たちだったので、まずはその話で盛り上がりました。

「体がどれだけ辛くても、見た目に問題がないので、東京都のヘルプ・マークを付けていても、満員電車で席を譲ってもらったことがない」

「職場で生きいきとした姿を見せられない。哀れさを強調しないと仮病だと思われる」

「病気の辛さを知らないはずなのに、見た目から、“あなたよりもかわいそうな人は世の中にいっぱいいる”とすぐ言われる」

「歩いて移動すると激痛が走って、車いすの人よりも辛いのだけれど、歩けるというだけで軽く見られる」

見えない病気や障害は不利であり、無視されやすく、声が挙げにくいというのが共通認識です。あわせて病名や重症度で支援の有無が決まるいまのやり方では、制度のはざまに落ち込み、こぼれおちる人が多数発生するという意見も。Hさんも病名が決まっていないので、月に3万円近くかかる補装具などの費用に関しては助成金も得られず、保険も利かず、自分の収入だけでまかなっているという悩みがあります。話題は支援のあり方に移っていきました。

医療費助成が受けられる指定難病は、患者数が人口のおおむね0.1%程度に相当し、客観的な診断基準(またはそれに準ずるもの)が確立していることが条件になっています。たとえ治療法が見つかっていなくても、患者数が基準を上回るほど多ければ難病には指定されず、またきわめて症例が少なく、病理研究が進んでいなければ、指定難病を取ることは難しくなります。難病患者にとって、自分の病気が指定難病に指定されるかどうかは大きな問題です。しかし、指定難病の取得以外にも日々の生活においては、さまざまな問題が生じます。

ひとりの男性参加者が強調していたのが「生活課題」というキーワードです。同じ病気なのだから、同じ生きづらさかと言えば、それは生活環境や年齢に応じたライフ・ステージによって大きく変わります。また、異なる病気や障害であっても、同じ悩みを抱えることもあります。進学、就職、結婚、子育て、そして社会参加などの生活課題には、病気や障害の種別を超えた共通性があります。そこに着目することで、これまで仲間を得ることのできなかった人々も、連帯の輪に加わることが可能になると言います。

病院に行っても、治らない病気の場合、医師がやってくれるのは薬の量を変えるぐらいのことで、生活課題に向き合ってくれるケースは極めて少ないとみなさん口を揃えます。しかし、Hさんは、以前ある医師に、「もし、彼氏ができて結婚ということになったら、連れてくるといい。病気のことをきちんと説明してあげるよ」と言われたことがあり、そのような医師もいることに感激したそうです。生活課題があることを示唆すれば、そのようなアドバイスが返ってくることもあると言います。

難病の知識がある専門医師であっても、患者に生活上のどんな困難が生じるかを想像するのは容易ではありません。まして、一般の人たちではかいもく見当もつきません。それだけに、当事者自身の発信は重要です。RD-Caféは居場所だけに留めずに、そのような社会に向けての発信の場にもしていきたいと、香取さんたちは話します。

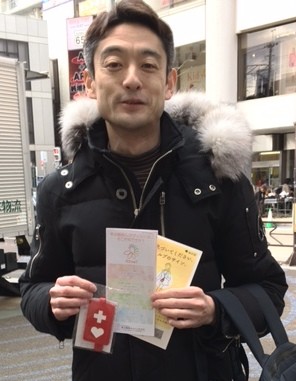

配慮や援助の必要な人であることを

伝える東京都のヘルプマーク。

香取さんは他県の普及にも期待をしています。

「NPOをつくっても、難病カフェを開催しても、社会がすぐ変わるわけではないけれど、声を上げたり、地道に活動して、横断的に人々がつながっていけば、徐々に社会も変わっていくと思います。完璧な制度はありませんし、制度だけにすべてを求めても限界があります。当事者が有機的につながって、思いを形にしていく。その結果として世の中は良い方向に向かっていくような気がします」。

いま香取さんたちの団体では、東京都が推奨するヘルプ・マークの啓発活動にも力を入れています。それは、ヘルプ・マークが、まさに病気や障害の種別を超えて、配慮の必要な人すべてにとって有効なツールだからです。その精神は、NPOの趣旨とも難病カフェの活動にも通じると言います。

木下 真

▼関連ブログ

難病カフェ 全4回

第1回 疾病の種類を超えてつながる

第2回 生活課題でつながる

第3回 難病をオープンにして暮らせる社会を

第4回 難病患者のイメージを明るくしたい

2016年 3月17日 世界希少・難治性疾患の日:難病であっても幸せな自分がいる

2015年11月16日 難病の診断が適切にできるネットワークを構築したい(前・後編)

2015年11月 2日 海外の患者と手をつなぎ、希少難病に立ち向かう(前・後編)

2014年 2月21日 日本の「難病対策」どうなっている?~前編・医療費助成~

▼「難病」に関する関連番組や相談機関をご紹介しています

【お役立ち情報】難病

コメント

※コメントはありません