「私の魂の誕生日」ヘレン・ケラーとアニー・サリバン(後編)

2015年03月24日(火)

- 投稿者:web担当

- カテゴリ:Connect-“多様性”の現場から

- コメント(0)

前編ではヘレン・ケラーとアニー・サリバンの出会い、そしてヘレンよりも半世紀前に奇跡の人と呼ばれたローラ・ブリッジマンについて書きましたが、大きな反響をいただきましたので、さらに関連情報をお伝えします。

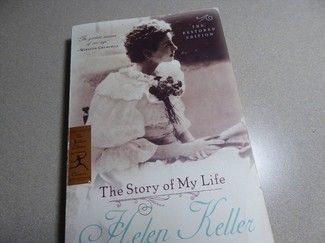

ヘレン・ケラーが22歳のときに出版した初めての著作『わたしの生涯』。この本によってヘレンの存在は全米に知れ渡ることになりました。写真は現代版

ヘレン・ケラーの母親のケートは、イギリスの作家チャールズ・ディケンズの『アメリカン・ノート』という著作の中でローラ・ブリッジマンの存在を知り、ヘレンにも教育を受けさせるよう夫アーサーに進言しました。そこで夫は電話の発明者で、聴覚障害者の教育に関心を寄せていたグラハム・ベルに相談します

世界で初めて盲ろうの子どもの教育に成功した医師のサミュエル・ハウ博士、その影響のもとヘレン・ケラーを指導した家庭教師のアニー・サリバン。このふたりの教育者への賛辞は、障害児教育の世界では尽きることがありません。しかし、教育だけが、ふたりの盲ろうの少女を知の世界に導いたわけではありません。何の業績も残さなかった「無名の人」の素朴な優しさも、ふたりの偉業を支える重要な役目を果たしていました。

盲ろう教育の創始者のハウ博士は、「私よりも前にローラには、もっとも愛した先生がいた」と語っています。それはテニー・アーサという名の精神障害者の青年です。

ローラは2歳で盲ろうになってから、親や兄弟の庇護を受けながら暮らしていました。しかし、視覚と聴覚を失い、言葉を発することを止めてしまったローラの養育は、農家で子だくさんの家族にとって大きな負担となりました。ローラの記憶にある家族は、頭を叩いたり、いきなり背中を押したりするわずらしい存在でしかありませんでした。母親は意味がないからと、ローラに遊び道具もおもちゃも与えませんでした。ローラは孤独やいらだちや怒りをつねに抱えていました」

そんなローラを慈しんだひとりの青年がいました。それがブリッジマン家に出入りしていたテニーです。精神に障害のあったテニーは貧しくみすぼらしい成りで、話すことは支離滅裂でした。しかし、なぜかローラにどう接すればいいのかを、理解していました。暇をもてあましていたこの青年は、農作業や家事に忙しかった母親に代わって、日がなローラと遊んで過ごしました。テニーは小川に差し入れた棒をローラに持たせて、川の流れを感じさせたり、砂を放ったり、石を削ったりする遊びをローラに教えました。ローラは、両親には感じられなかった人のぬくもりと親しみをテニーに感じます。テニーが自分を持ち上げて、場所を移動してまわるとき、小さな赤ん坊に戻ったような幸せな気持ちになれたと言います。「テニーは神様が私につかわしてくれた天使だ」。そんな言葉も、ローラは残しています。

医師であるとともに、哲学にも通じ、人類学や言語学の視点から子どもの発達を見つめていたハウ博士は、無学な青年であったテニーの優しい心から注ぎ込まれた愛情と、素朴な思いつきの遊びが、ローラの発達を促すのに役立ったと語っています。

一方、ヘレン・ケラーにとって、そのような人はいたのでしょうか。ヘレンはローラと違って両親からは、溺愛に近く愛される存在でした。しかし、長じるに従って、周囲との意思疎通に不満を抱き、ローラと同じように孤独やいらだちや怒りを抱えることになりました。そんなヘレンのお気に入りの遊び相手は、マーサ・ワシントンという黒人の少女でした。マーサは、ケラー家の使用人の娘です。ヘレンは身振りや仕草だけがコミュニケーションの手段でしたが、マーサはヘレンが何をしたいか、どんな気持ちでいるかのが、手に取るようにわかったと言います。他の子どもたちと同じように、一緒に野原に出かけてホロホロチョウの卵を見つけたり、鶏や七面鳥にえさをやったり、母親の料理作りの手伝いをしたり、ときにはとっくみ合いのけんかもして、じゃれあって過ごしていました。

ローラ・ブリッジマンもヘレン・ケラーも、偉大な教育者に出会う前の空白の時代に、脳の発達を促す上で欠かせない子どもらしい日々を過ごしていたと考えられます。障害のある子どもたちにとって、優れた指導者が求められるのはもちろんですが、心を許して遊び合える友達がどれほど貴重であるか。ふたりの成育歴はそんなことも、私たちに教えてくれます。

参考:『The Imprisoned Guest』Elisabeth Gitter

『The story of My Life』Helen Keller

『Helen’s Eyes』Marfe Ferguson Derano

「私の魂の誕生日」ヘレン・ケラーとアニー・サリバン(前編)はこちら。

コメント

※コメントはありません