“プーチンの戦争”あらがう女性たち ロシア・銃後の社会で何が

「夫を返して」「軍事作戦をやめ交渉の席についてください」。ロシアで軍事侵攻に公然と異を唱え始めた動員兵の妻たち。「プーチ・ダモイ」と呼ばれるネットワークに、沈黙を強いられてきた市民の間で静かに共感が広がっています。一方のプーチン政権側は、国家に尽くすのが理想の家族だとし、当局が圧力を強めています。「愛する家族とともに生きたい」という女性たちの願いはロシアを変えるのか? ...

「夫を返して」「軍事作戦をやめ交渉の席についてください」。ロシアで軍事侵攻に公然と異を唱え始めた動員兵の妻たち。「プーチ・ダモイ」と呼ばれるネットワークに、沈黙を強いられてきた市民の間で静かに共感が広がっています。一方のプーチン政権側は、国家に尽くすのが理想の家族だとし、当局が圧力を強めています。「愛する家族とともに生きたい」という女性たちの願いはロシアを変えるのか? ...

ロシアの軍事侵攻から2年。戦闘が長期化する中、街中で公然と“政権批判”のデモが行われるなどウクライナ社会が揺れています。中でも深刻な課題が兵員不足です。国の動員強化の一方、違法に国外へ脱出するなど“徴兵拒否”が相次ぎます。「ロシアは許せない」と思いつつも、自分の「命」や「家族」との狭間で苦悩する若者たちなど最前線の実態を取材。そして政権幹部が語る侵攻2年の現実とは―。 ...

ガザ地区への攻撃を続けるイスラエル。死者は2万5千人を超えました。かつて600万人が犠牲になったホロコーストを経験したユダヤ人国家は、なぜパレスチナの人道危機に目をつむるのか。「国は正しい道を進んでいないのでは…」秘めた思いを口に出来ない“ホロコースト生還者”も。イスラエルで今何が?日本でも話題となったホロコーストサバイバーのドキュメンタリーを制作した監督インタビュー ...

テレビのロングインタビューを拒み続けてきた作家・元外交官の佐藤優さんがクロ現に登場!自身の秘話を交え、新時代への思いを語りました。外交官時代、旧ソ連・ロシアの中枢深くに入り込み、鋭い分析力から現代の“知の巨人”とも評される佐藤さん。ウクライナ戦争やガザ紛争など不安定さを増す現代、最も必要だと語ったのは“他者の論理を理解すること”です。2024年を日本、そして私たちはど ...

今年30年を迎えた「クロ現」。1993年の放送開始から23年間キャスターを務めた国谷裕子さんがゲストとして初登場!桑子キャスターと共に、“激動の30年”と2023年の大事件との繋がりを紐解く特別企画!30年前、和平に向けて歩み出したイスラエルとパレスチナはなぜ今の状況に?今年、観測史上最高を記録した世界の平均気温。この30年で気候変動はどこまで進んだ?番組が映した過去 ...

いま世界で、学級会や日直など日本式教育「特別活動(TOKKATSU)」に熱い視線が注がれています。「アラブの春」以降、混乱が続くエジプトでは大統領肝いりの政策として全国で導入され、子どもたちに革命的な変化が起きたと評されています。その効果とは?一方の日本ではいま特別活動が曲がり角を迎えています。働き方改革などから活動が削減されているのです。世界を股に掛けた取材から子ど ...

いま世界各地の森林が急速に消失。それが気候変動に拍車をかけるという“負の連鎖”が起きています。その背景には、異常気象による森林の劣化、度重なる森林火災、そして、日本を含む先進国の消費活動があります。私たちはどう森林消失を食い止めればいいのか。EUが進める「森林破壊フリー」に対応する企業や、大規模な植林プロジェクトを取材。桑子キャスターがアフリカから生中継で、“負の連鎖 ...

いま世界で気候変動によって住み慣れた場所からの移住を余儀なくされる“気候難民”が急増。2050年までに2億人以上が“気候難民”になり、世界が不安定化するとの指摘も。しかし国際社会で明確な位置づけがなく、支援の手は届きにくい。番組では桑子キャスターが歴史的な干ばつに見舞われたアフリカ東部などを取材。私たちの暮らしがどんな影響を及ぼしているのか、日本など先進国の責任や役割 ...

世界の国々に日本の魚が盛んに輸出されています。注目は養殖のブリ。脂ののったブリはアメリカ人に人気。ロサンゼルスの日本料理店を訪ねるとブリのすしが大ファンだと語る家族づれが。日本の水産物の輸出額は10年で2倍と右肩上がりに増加。しかしライバルも出現!サーモンで有名な北欧のノルウェーが同じブリ類の養殖を手がけ始めました。世界各国で”魚の輸出合戦”が起きています。私たちの食 ...

イスラエル軍地上部隊の接近に脅えるガザ市の中核病院。仲間を殺された怒りに震えるガザの若手ジャーナリスト。通信遮断や電力不足の中、抗うように送られてくる映像から見えてきた“報復攻撃”のリアルな実態とは。一方イスラエルでは「報復やむなし」という声が大勢を占めています。何が停戦を阻んでいるのか。ガザで起きている深刻な“大量殺りく”を止めるために日本と国際社会に何ができるのか ...

「今までには全く考えられなかったことだ…」。中東情勢を長年見つめてきた専門家たちでさえ目を疑ったイスラエルへの大規模攻撃。イスラム組織ハマスは、イスラエルに侵入する戦闘員の映像を公開。「100人以上のイスラエル人を人質にしている」と声明を出し世界に衝撃が広がりました。事態の長期化が懸念される中、欧米や周辺の中東諸国は、どう動くのか。現地からの最新報告を交え、今後の国際 ...

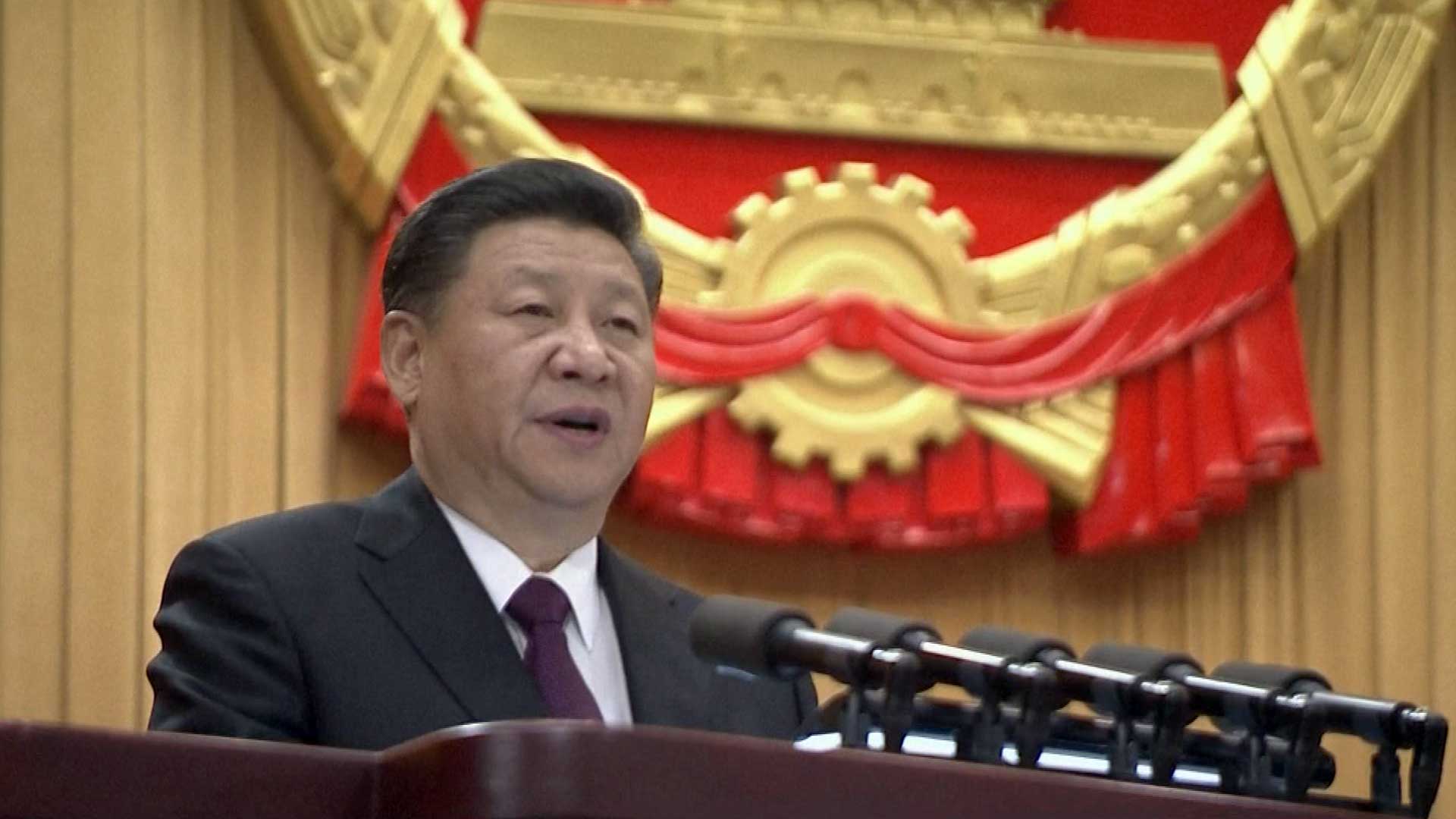

「中国を愛している。少しでも変えたい…。」若者は胸中を明かしました。ゼロコロナ政策などに対し、白い紙を掲げ反対デモを展開した若者たち、いわゆる“白紙世代”。中国で一部の若者が姿を消したり、脅迫を受けたりする事態を問題視し、海外から祖国の言論統制に異を唱えています。しかし、若者たちは海外に渡っても“圧力”に直面していました。身の危険を感じながらも、声を上げ続ける理由とは ...

もしも今、核兵器が使われたらどうなるのか?長崎大学を中心とする国際プロジェクトが北東アジアでは初めて詳細にシミュレーションしました。十分起こりうる30のシナリオがまとめられ、5つについては何人亡くなるのか推定。明らかになったのは従来の想定をはるかに上回る甚大な被害と、日本も攻撃の標的にされるリスクです。核兵器が使われる懸念が高まる今、研究者が導き出した破滅的な結果とは ...

去年3月、暗号資産を扱いベトナムで急成長した企業から、一夜にして“865億円”規模の暗号資産が消えた―。サイバー空間に残された痕跡から浮かび上がったのは、北朝鮮の“謎のハッカー集団”の影でした。国際社会から制裁を受けながら、なぜ北朝鮮は核・ミサイル開発を継続できるのか?ハッカー集団はどのような手口で“巨額の資金”を集めているのか?日本も標的となっているサイバー攻撃。知 ...

ヒロシマの思いは届いたのか―。5月19日から21日まで開催されたG7広島サミット。ロシアによるウクライナ侵攻後、核兵器使用の懸念が高まる中、被爆地・広島に初めて首脳たちが集いました。ただ、被爆者をはじめとする市民の間では、サミット開催がパフォーマンスに終わるのではないかとの不安も根強くありました。国際政治の舞台裏で世界の首脳にメッセージを伝えようと、自ら奔走する広島の ...

国際刑事裁判所がプーチン大統領に逮捕状を出す事態にまでなった、ロシアによるウクライナの子どもたちの“連れ去り”。今回、かろうじて子どもを取り戻すことが出来た一家を独自に取材。子どもたちの証言から、連れ去られたあとロシアで何があったのか、衝撃の実態が浮かび上がってきました。さらにロシア側で子どもたちを受け入れていた人物を突き止め話を聞くと、意外な事実が―。ロシアの目的と ...

トルコ・シリアを襲った大地震。各国の緊急支援が届き始めた一方、深刻な“支援の空白地帯”も生まれ、巨大災害時の課題が浮き彫りに。その一つがシリア北西部。長引く内戦の影響で数百万人の国内避難民が暮らす反体制派最後の拠点です。「地震で助かった命が、次々に失われている―」。現地のNGOからは悲痛な声が。“見えない被災地”で何が起きているのか?どうしたら支援を届けることが出来る ...

今月、上野と和歌山の“アイドルパンダ”、シャンシャン・エイメイを始め4頭のパンダが中国に帰ります。日中国交正常化を機にパンダが来日して51年。日本と中国の友好を象徴する存在として親しまれてきました。その一方で、日中関係が冷え込んだ時にはパンダが新たに貸与されないなど政治の影響を受けてきた側面もあります。かつて友好の象徴だったパンダは今、日本人にとってどんな存在なのか。 ...

侵攻開始から1年。ロシアではプーチン大統領の支持率が今も8割を超え、軍を支援する市民の活動も活発になっています。一方、侵攻に反対してロシアを離れた人々は、友人や家族との間の深い溝に苦悩します。さらに各国で対ロ感情が悪化する中、国外から“真実”を伝えるロシア人ジャーナリストたちも困難に直面しています。祖国が始めた先の見えない “戦争”に、ロシアの市民はいま何を思うのか。 ...

外国メディアも容易に近づけない激戦地に記者を送り、命がけの報道を続けてきたウクライナ公共放送「ススピーリネ」。“ウクライナ報道の最前線”にカメラを入れたNHK取材班が見たのは、戦場の一次情報を伝える使命と、国家による“報道規制”のはざまで苦闘する記者たちの姿でした。さらに記者たちの家族も兵士として戦場へ送られる現実が―。1年という時間が人々に何をもたらしているのか、現 ...

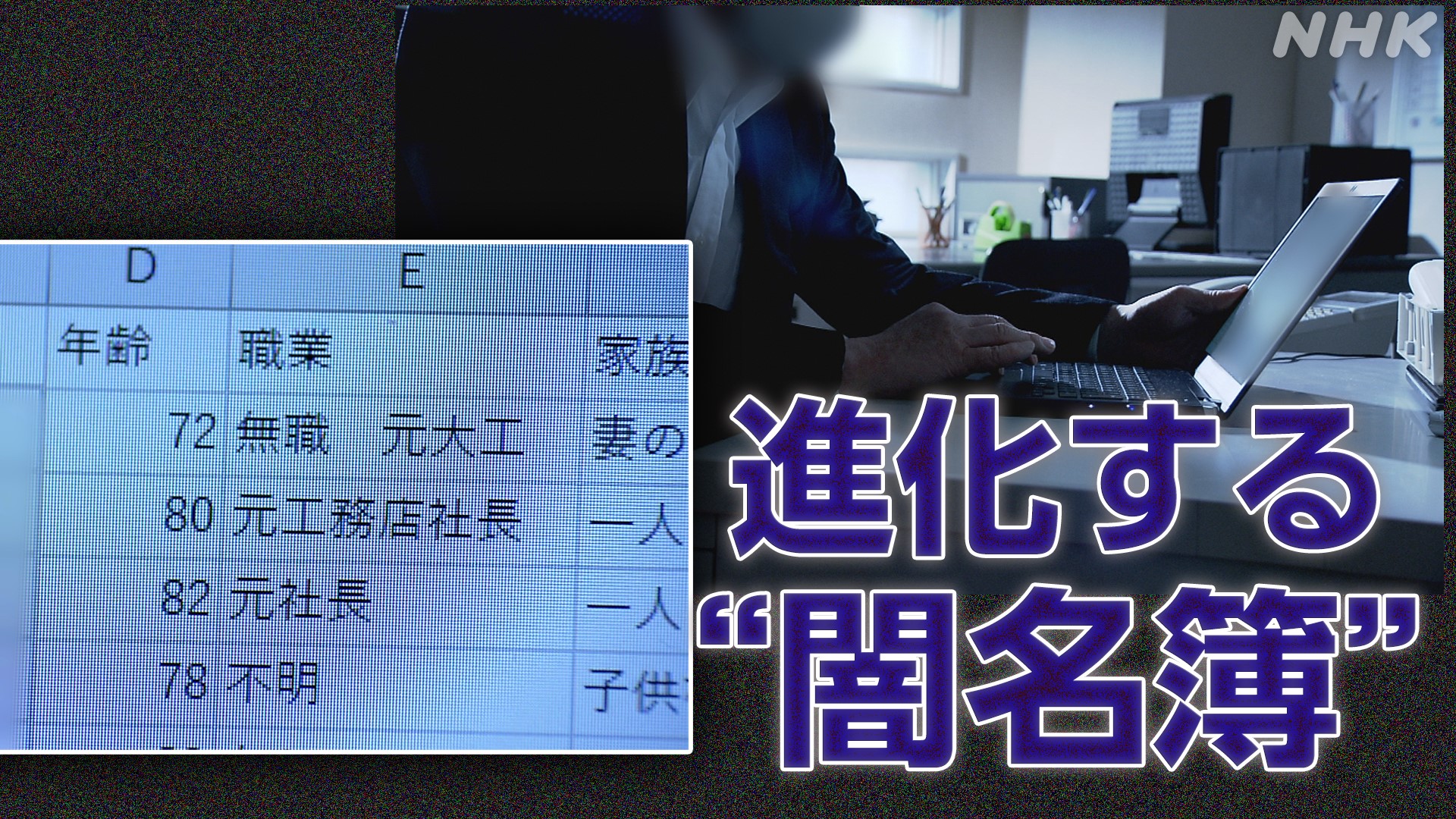

容疑者の日本送還で、実態は明かされるのか―。広域強盗事件の最新情報、そして特殊詐欺が蔓延していた闇社会で起きている“変化”について緊急報告。“ルフィ”らを知る関係者が明かしたのは犯行に使われる“闇名簿の進化”です。「金融資産」「自宅預金」「住民の行動時間」…。かつてより“詳細な情報”が出回り、正確な名簿は高額で売買されているといいます。詐欺から強盗へ凶悪化する犯罪。家 ...

日本の国民食「カレーライス」に大異変が起きています。外食カレーの全国平均価格は、過去最高の721円に上昇。家庭用のルーの値上げも止まらない。背景には、世界規模で進む原材料費の高騰があります。異常気象によるインドのスパイスの収穫減、ウクライナ危機によるブラジルの鶏肉争奪戦、世界的なコンテナ船物流の混乱…。5,000品目以上が値上げされる2月、ひと皿のカレーから、驚きの世 ...

安定した職をも捨てて、若者たちが続々と海外に出稼ぎに向かう!オーストラリアの農場で働く男性は1日6時間の作業で月収50万円。介護施設で働く女性はアルバイトを掛け持ちして9か月で270万円貯金、念願の大学院進学の準備が整いました。背景には経済成長と同時に賃金を上昇させる先進国のトレンドに日本だけが取り残される現実が。さらに外国人労働者から見た日本の魅力も低下。安いニッポ ...

“ブラックボックス”の内側でいま何が?在留資格を失うなどした外国人を収容する入管施設でスリランカ人女性のウィシュマさんが亡くなってから、まもなく2年。妹は、ある「手紙」について語りました。入管を視察する委員会に届くはずの投書箱に入れられたが、開封は死後。「治療を受けたい」という声は届きませんでした。先月も東京の施設でイタリア人男性が死亡。収容されていた人たちや関係者の ...

世界がウクライナ情勢に目を向ける中、深刻化が懸念されているのが気候変動です。今月始まる国連の気候変動対策の会議「COP27」では、分断する世界が地球温暖化対策で結束できるのか問われています。いま各国で問題となっているのが「水不足」。記録的な干ばつで水力発電に影響が出た中国。農業用の水源をめぐって住民どうしが衝突するイラク。地下水をめぐり住民訴訟が起きているフランス。“ ...

今月8日投票のアメリカ中間選挙は、前大統領トランプ氏の動向に注目が集まる異例の選挙戦に。トランプ氏は2年後の大統領選挙も視野に自らが推す候補者を各地に擁立し、インフレなどでバイデン政権へ攻勢。一方、バイデン大統領は「トランプ氏とその支持者は民主主義を破壊しようとしている」と激しく応酬、アメリカ社会は混迷の度を増しています。ウクライナ情勢や対中国政策などにも影響を及ぼし ...

首都キーウからおよそ30キロに位置するブチャ。“大量虐殺があった町”として世界に知られることとなったこの町は、かつては閑静な住宅街でした。本来の姿を取り戻そうと復興が始まったものの、その先に待っていたのは戦争がもたらす“もう一つの闇”でした。人間関係や地域のつながりが引き裂かれていく現実や、広がる疑心暗鬼―。終わりの見えない戦争が人々に何をもたらしているのか。市民たち ...

ハロウィーンを前に若者たちが集まった繁華街。首都ソウルの街・イテウォン(梨泰院)で起きた大規模な転倒事故は、150人以上が死亡する大惨事となりました。現場は坂道の路地、密集した若者らが坂の下へ向かって次々に折り重なるように倒れたといいます。現場で一体何が?路地にいた生存者や目撃者の証言から、壮絶な現場の詳細が明らかになってきました。現地からの最新映像、“群集なだれ”の ...

ナマズの煮込みに、ザリガニのニンニク煮込み…。日本人の舌に合わせた料理ではなく、本場中国の味を出す中国料理店が都内に急増!その数300軒にのぼります。急増の謎をひもとくと、中国社会の知られざる変遷が明らかに。熾(し)烈な受験戦争や就職戦線、“頑張らない若者”の増加…。中国の若者たちは日本の価値観や終身雇用など雇用環境に共感、来日するケースが増えています。ブームから見え ...

ロシア軍から要衝を奪還し反転攻勢を強めるウクライナ。一方、報復措置だとしてウクライナ各地へのミサイル攻撃を行ったロシア。情勢は重大な局面を迎えています。最前線の取材から浮かび上がるのは“追い詰められる"ロシアの姿。徴兵を逃れようと国外に脱出した人の数は70万人にものぼるとされています。現地で何が起きているのか?ロシアが核の使用に踏み切る恐れはないのか?最新情報とともに ...

プーチン大統領が、予備役の部分的動員を発表するなど強硬姿勢を崩さないロシア。経済制裁などで包囲網を築く欧米に対し、今も“ロシア寄り”の姿勢をとる国は少なくありません。3月の国連総会ではアフリカ54か国中26か国が非難決議を支持せず衝撃が広がりました。一体なぜなのか?今回、その背景をアフリカで独自取材。イスラム過激派に対抗する上でロシアからの支援頼みとなっている現実など ...

世界有数の水産大国タイでは、ブローカーにだまされるなどして船に乗せられ、低賃金で過酷な労働を強いられる人たちが。“海の奴隷労働”とも指摘される問題。長い間、顕在化しにくいとされてきましたが、NGO団体の調査などをきっかけに発覚、世界に波紋が広がっています。去年、国際的な環境保護団体が、不当な労働によってとられた魚が、日本に流入している可能性があると指摘。ひと事では済ま ...

日本と北朝鮮の首脳が初めて対面し、拉致被害者5人の帰国が実現した「日朝首脳会談」からまもなく20年。今回、水面下の交渉を担ったキーマンが、舞台裏を初めて証言しました。北朝鮮側の交渉相手“ミスターX"は何を語ったのか。直面した協議打ち切りの危機とは―。一方、今も12人の拉致被害者は帰国できず、家族の高齢化が進んでいます。こう着状態を打開するには何が必要なのか。明かされた ...

死去発表の直前、ロンドンのバッキンガム宮殿の上空にかかった虹―。宮殿の前に集まった大勢の人々が、その死を悼みました。イギリスの君主として歴代最長となる70年にわたって在位してきたエリザベス女王が、96歳で亡くなりました。国際社会からは、女王の功績をたたえ、追悼する声が相次いでいます。なぜ女王は世界から愛されたのか。日本との知られざる関わりとは。「秘蔵映像」とともに、そ ...

ウクライナでは今、史上例のない規模での“戦争犯罪”の捜査が進められています。2万件以上の膨大な被害をどう検証し、容疑者を特定するのか。番組では、ウクライナの地方検察庁にカメラを入れ、知られざる闘いに密着しました。困難を極める戦火の下での捜査。そこに、迅速かつ厳しい処罰を求める国民感情が交錯します。果たして検察は「公正な正義」を貫けるのか。そして、プーチン大統領の責任は ...

新興国での賃金高騰と急速な円安を受け、中国など外資系企業が日本に製造拠点を作る動きが出始めています。まじめで質の高い労働力が"割安"で雇用できることが魅力だと言います。一方、かつて安い労働力を求め生産拠点を海外に移し続けてきた日本メーカーも国内回帰の動きを加速させるなど戦略を大きく見直しています。この30年間賃金がほとんど上がらず、今や世界でも“格安”となった日本の労 ...

賃金が上がらず、歴史的な円安も重なり“安い"と言われる国になった日本。その光と影を2夜に渡って見つめます。世界的に“お買い得"と見られる「不動産」に、いま外国人からの買い注文が殺到。購入の希望は中国だけでなく、東南アジア各国からも。象徴の一つが観光地。新型コロナの影響、国内需要の衰退に直面する事業者には、海外からの投資は救世主である一方、地元では“思わぬ事態"も…。世 ...

今月14日、巨大海賊版サイト「漫画BANK」を運営する人物が中国で摘発されたことが明らかになりました。日本人向けのサイト運営者が海外で摘発されたのは初めてのこと。この大捕物の裏には著作権団体を中心に結成された「デジタルGメン」の存在がありました。有名作品が次々と掲載され、被害額は去年1年で少なくとも1兆円とされる海賊版サイト。番組ではGメンの追跡調査に半年間密着。海賊 ...

ロシア軍によるウクライナ侵攻から4か月。表の戦いからは見えない“水面下の戦場”の実態が、独自取材で明らかに。「サイバー空間」では、ロシアは侵攻前からウクライナの重要インフラを狙った攻撃を開始。一方、ウクライナ政府は国外にも協力を呼びかけて対抗。世界中の市民ハッカーなど約25万人が“参加”し、中には日本人も。次世代の戦争とも言われるサイバー戦の現実と、市民に戦いが拡大す ...

ロシア軍によるウクライナ侵攻をきっかけに欧州の安全保障体制が激変しています。軍事的中立を続けてきたフィンランドやスウェーデンがNATO加盟を申請。ロシアは強く反発し、新たな対立が生じています。そしてNATO各国からウクライナに送られる膨大な軍事支援。効果をあげる一方、行き過ぎるとロシアを追い詰めて取り返しのつかない事態を招くとの指摘も。NATOを巡る動きが世界と日本に ...

「第二次世界大戦のような戦闘になる」とも言われ、戦力を集中させる攻防戦が始まっているウクライナ“東部”。戦局のカギを握る激戦地で、一体なにが起きているのか。現地にとどまる市民たちと独自に連絡を取り合い、“見えない戦場”の実態に迫ります。そして支配地域拡大に向け攻勢を強めるロシアのプーチン大統領は、5月9日の戦勝記念日に何を宣言し、どう動くのか?東部戦線の最新情報と今後 ...

ロシアでは、ウクライナへの軍事侵攻に対する経済制裁が、徐々に市民生活に影響を及ぼす中、政権は情報統制を強化。世論調査ではプーチン大統領の支持率が80%を超える結果に。その一方で、ウクライナの現状を前に苦悩するロシア人も。隣国ジョージアでは祖国を追われたジャーナリストたちが、真相を伝えようと活動を始めました。その苦闘は、変化をもたらすのか。ロシアの人々の本音を独自取材し ...

大規模攻撃の脅威にさらされるウクライナ東部。最大の激戦地マリウポリでは、ロシア軍の攻撃による死者が2万人を超えるという見方も示され、深刻な人道危機の実態が浮かび上がっています。クローズアップ現代の取材班は、マリウポリに残る市民たちと連絡を取り続け、被害の実態を独自に記録してきました。市民はいまどんな状況にあるのか。そしてロシア軍による化学兵器使用の懸念や、今後の行方は ...

先月、ICBM=大陸間弾道ミサイルを発射した北朝鮮。射程は1万5千キロを超えアメリカの全土が含まれる可能性があり“次元の異なる深刻な脅威”にさらされています。北朝鮮のミサイル開発の実態を各国の専門家とともに徹底解析、その思惑を読み解きました。そして核開発の実態にも迫りました。衛星画像分析から浮かび上がったのは、活発化する核関連施設の新たな動き。さらなるミサイル発射は? ...

戦地の情報を伝え続ける「ウクライナ公共放送」の臨時拠点に、NHKのカメラが入りました。 情報統制、そしてプロパガンダが飛び交う中、公平公正に伝えようと格闘するスタッフたち。 一方、最大の激戦地マリウポリでは、市民たちが被害の実態を伝え続けています。 ウクライナで起きている「情報戦」の実態に迫りました。

戦火のただ中にいるウクライナ市民たちが、避難も通信も困難になる中で、私たちのもとに“自撮り”でメッセージを送ってくれています。命の危険が迫る中で、この状況を世界に伝えたいと必死で訴える人々。『ウクライナからの声』を聞いてください。

ロシアの軍事侵攻が続くウクライナから、一般市民やジャーナリストたちが撮影した生々しい映像が、私たちの元に届きました。 そこに記録されていたのは、〝叫び〟ともいえる人々の悲痛な声。 戦火の下でいま何が起きているのか、報告しました。

3月9日に行われる韓国大統領選挙。 与党のイ・ジェミョン候補か、最大野党のユン・ソギョル候補か。 史上まれに見る大接戦の勝敗を左右するのが、20代、30代の動向です。 「住宅難」「就職難」にあえぐ若者たちの選択は? 一方、“戦後最悪”とまで言われる日韓関係はどうなるのか。 激戦の大統領選挙、そして日韓関係の行方を独自取材で探りました。

今年に入り、相次いで弾道ミサイルを発射するなど国防5か年計画に従って、軍事力強化の姿勢を鮮明にする北朝鮮。2018年、初の米朝首脳会談を前に表明していたICBM=大陸間弾道ミサイルの発射実験や核実験の中止を見直すことも辞さない構えを示している。今回取材班は、あの米朝首脳会談に際して、首脳間で交わされた書簡27通全文の内容を入手。当時何があったのか?現状にどうつながって ...

コロナ禍で急速に進むオンライン化。その“穴”を突くサイバー攻撃が急増している。身近な脅威は、クレジットカード情報などの悪用だ。ネット通販サイトの利用などが増える中、フィッシングなどの手口が巧妙化。突然、身に覚えのない請求が届く被害が相次いでいる。一体、誰が…取材を進めると、個人情報が売買される闇の市場=「中国ブラックマーケット」の存在が浮かび上がってきた――。 カネ ...

南太平洋・トンガで発生した大規模な海底火山の噴火。「1000年に1度」ともされる大規模噴火の全容は未だ見えない。現地トンガはいまどうなっているのか?“観測史上例がない”とされる津波のメカニズムの謎とは?そして最大20キロ近くに達したとみられる噴煙によって、今後、気象に影響は?現地の最新情報、映像、そして専門家の徹底検証によって何が起きているのかを緊急報告する。

アフガニスタンでイスラム主義勢力・タリバンが政権を掌握してから約5か月。タリバンによる迫害を恐れ、国外脱出する人が相次ぐ中、世界の市民たちが支援に乗り出している。ドイツの団体はチャーター機を手配するなどしてこれまで1000人以上を救出してきた。しかし欧米諸国の受け入れ枠には限りがあり、多くの人々は国内に留まらざるを得ず、国際社会による支援の一時停止などで経済状況も深刻 ...

2022年、世界が注目する人物に、キャスターの井上裕貴と保里小百合がインタビューで迫る。ひとりは、ノーベル平和賞を受賞したフィリピン人のジャーナリスト、マリア・レッサ氏。彼女が訴える世界が直面する危機とは何か。もうひとりは、アイスランドの女性リーダー、カトリン・ヤコブスドッティル首相。形だけではない男女平等や多様性を認め合う社会とはどのようなものか。時代を生き抜くヒン ...

パソコンやスマートフォン、家電から自動車まで、あらゆる電子製品の製造に欠かすことのできない半導体。コロナ禍でのテレワークの広がりや巣ごもり需要などを受けて世界全体で不足し、日本でも製造業が減産に追い込まれるなどの影響が出ている。さらに半導体は技術覇権の鍵を握る存在として重要性を増し、各国はし烈な開発競争に乗り出した。そうした中、日本は多額の税金を投じて海外企業を呼び込 ...

南アフリカからの報告を皮切りに、世界各地で報告が相次ぐ新たな変異ウイルス「オミクロン株」。ウイルスのスパイクたんぱく質に30もの変異があり、抗体をすり抜け、強い感染力を持つ恐れがあるとされるが、詳しい特性は分かっていない。先進国と途上国の間の“ワクチン偏在”が是正されない限り変異株の出現は避けらないという指摘も。オミクロン株の感染拡大は何を意味しているのか?最新情報と ...

タリバンによるカブール陥落後、急転直下で実施された自衛隊輸送機のアフガニスタン派遣。邦人ひとりが国外に移送された一方で、日本大使館などで働く現地スタッフやその家族など、政府が退避対象とした500人余りのアフガニスタン人はひとりも救い出せずに終わった。彼らの多くはいまも国内に残り、迫害の脅威に晒されている。番組では自衛隊派遣の舞台裏を徹底取材し、テロや紛争の脅威が増す中 ...

先月、劇画家さいとう・たかをさんが84歳で亡くなった。国籍不明の寡黙なスナイパーが活躍する『ゴルゴ13』は、これまで202巻を刊行。ギネス世界記録にも認定されているが、出版社は今後も連載の継続を発表。それが可能なのは、さいとうさんが確立した脚本、コマ割り、作画などを分業する仕組み。新たな才能や最新の世界情勢を取り入れ質の高い作品を生み出してきた。漫画の世界に果たした役 ...

9・11米同時多発テロを受けて軍事作戦が始まってから20年。アフガニスタンから米軍が撤退する中、武装勢力タリバンが攻勢を強め、政権は崩壊。戦慄の渦中にあるのが女性たちだ。NHKは1年前から実業家や人権活動家といった女性たちを取材してきた。今、タリバンが再び実権を握った事で先行きは極めて不透明だ。世界を巻き込んだ「テロとの戦い」とは何だったのか。現地の最新情勢、元米兵な ...

中国共産党創立から100年。1989年の天安門事件以降に生まれた若者たちが今、自信を深めている。彼らは目覚ましい経済発展を肌で感じながら育った世代で、最近、トランプ政権下で民主主義などを巡って混乱したアメリカに対して、強い管理のもとでコロナ対策を実施した中国政府を歓迎。「言論が多少制限されても中国式統治の方が優れている」と党への支持を高めているのだ。一方で直面するのが ...

変異した新型コロナウイルスへの感染が、今も世界で、そして日本で拡大している。そうした中、世界中から集められた200万件の新型コロナウイルスの遺伝情報から、いつ、どのような経路で変異ウイルスが拡大してきたかを分析する研究が進められている。浮かび上がったのは、変異ウイルスが検疫をすり抜けるように国内に入り、さらに感染を広げた可能性だ。 一方、WHOは4月下旬、「エアロゾ ...

20年以上にわたってロシアを率いるプーチン大統領。政治的ライバルの毒殺疑惑、ウクライナ国境付近への部隊増強など、"強権的な"姿勢を強めている。欧米諸国が制裁を強化する中、急速に関係を深めているのは中国。かつて激しい戦闘があった国境地帯の町には、橋やガスのパイプラインが建設され経済交流が深化。軍事面での連携も進んでいる。愛国心と強いリーダーシップを訴え今も6割の支持率を ...

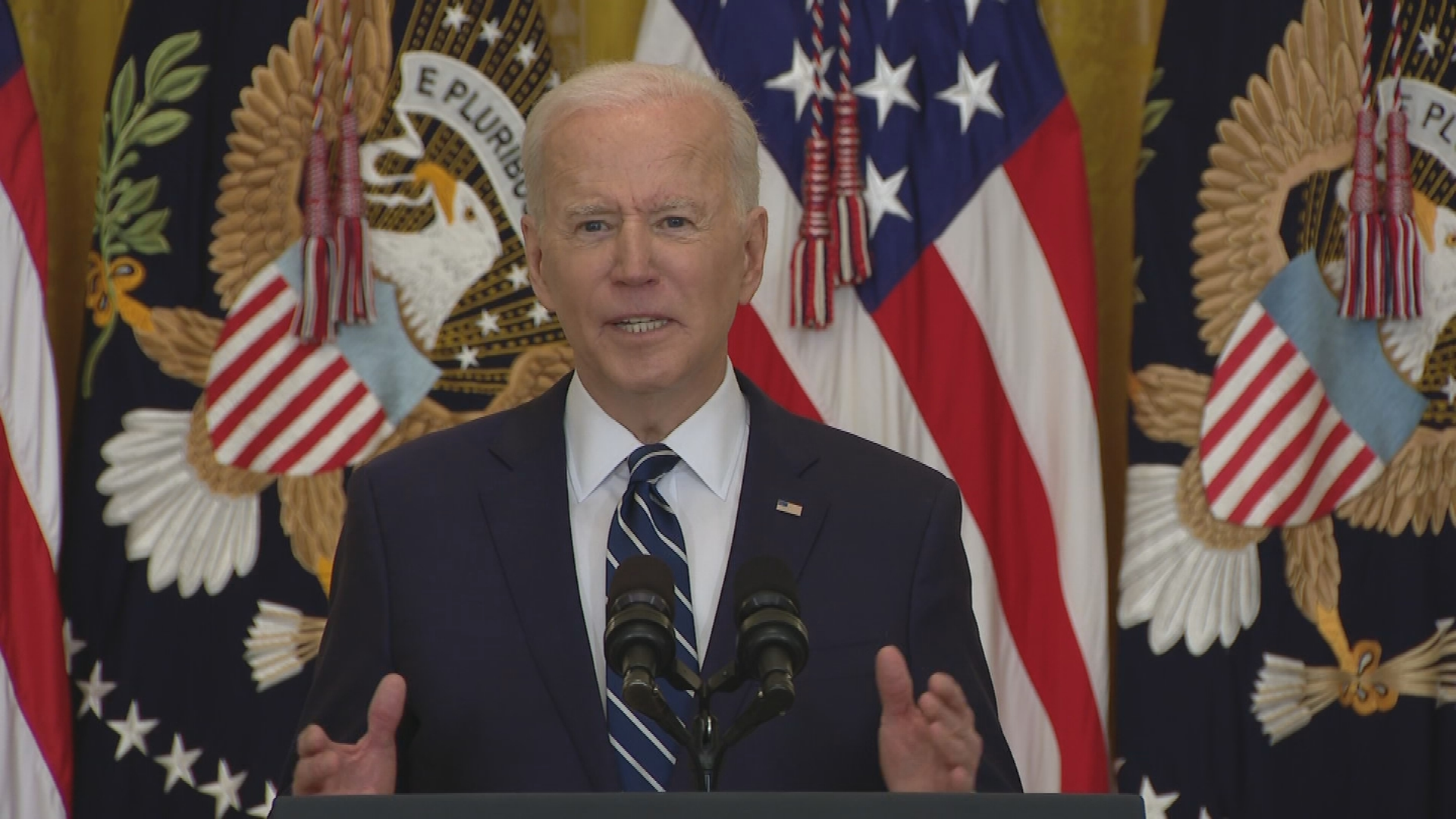

中国との関係を「民主主義と専制主義の闘い」と位置づけるアメリカのバイデン政権。同盟国と連携して経済や安全保障、人権などの分野で対抗していく姿勢を鮮明にし、中国がこれに強く反発している。双方の思惑とは何か、世界のパワーバランスはどう変わろうとしているのか、そしてアメリカは今後、日本に何を求めるのか。日米首脳会談での議論も踏まえ、新たな局面に入った米中対立の今後と、日本の ...

軍のクーデターに対する市民の抗議デモが続くミャンマー。その規模は日に日に大きくなり、警察官が職務を拒否したり、政府の職員が職場を放棄してストライキを行ったりするなど、新たな動きが急速に広がっている。国際社会でも、米バイデン政権が制裁を発表。日本などの同盟国と連携し、圧力を強めようとしている。しかし、ミャンマーを「一帯一路」の要衝としてパイプラインの整備などを進めてきた ...

コロナ禍の巣ごもり需要などで増える「プラスチックごみ」。そのリサイクルが危機的状況に陥っている。処理施設の倉庫はプラスチックが山積みになる一方、リサイクルが滞る事態に。さらに1月から有害廃棄物の海外輸出規制が強化され、産廃プラスチックも行き場をなくしつつある。コロナ禍をきっかけに露呈した脆弱な日本のリサイクルシステム。その解決に向けて、企業や消費者にいまどんな取り組み ...

超大国アメリカの大統領として、そのかじ取りを担うことになったジョー・バイデン氏。前任のトランプ氏が掲げた自国第一主義と決別し、国際協調のもと新型ウイルスや温暖化などの難題に取り組むとともに、影響力を増す中国への対応に当たる。しかし、トランプ氏が根強い人気を維持するなか、新政権の政策には反発も予想され、前途は容易ではない。バイデン氏の戦略を知る要人、そしてトランプ氏の支 ...

今月15日にIOCのバッハ会長が来日し、いよいよ五輪開催に向け動きが本格化する。しかし、感染対策など課題は山積みだ。そうした中、コロナ禍で初めて海外から選手を招いて体操の国際大会が行われた。一人の感染者も出さずに大会を運営できるかが五輪の試金石となる。入国から行動制限まで徹底した感染対策。五輪は参加選手が1万人以上に及ぶのに対し、今回参加したのはわずか30人、それでも ...

日本で生まれ育ちながら在留資格がなく、強制送還の対象となっている外国人の子どもたちがいる。全国におよそ300人。難民申請が認められないまま親が長期収容され、別離を経験した子ども。在留資格がないまま日本で働くうちに子どもが生まれ、帰れなくなった家族など。子どもとその家族の声に耳を傾け、日本社会が今、向き合うべき課題を考える。

11月3日に投票日を迎えるアメリカ大統領選挙。アメリカの行く先を決める歴史的な日になると注目される一方で、各地で混乱も予想されている。支持率で遅れをとるトランプ大統領の支持者たちは、投票日当日、“選挙監視”の名の下に投票所周辺に集結する見通し。一方、バイデン候補の支持者たちも抗議デモを呼びかけるなど不穏な空気が・・・。勝者は早期に決まるのか、あるいは長期に渡るのか。投 ...

実りの秋。「おいしい」「見た目も美しい」を武器に世界の消費者にアピールしてきた農産物の「JAPANブランド」。ところが今、世界の新たな潮流に直面している。その1つが、EUを中心にアジアなどでも進む農薬の使用基準の強化。多様性に富んだ農作物を生産する日本が、コストと品質を維持するために日常的に使ってきたものが、海外では規制の対象になるケースが出てきている。除草剤をめぐっ ...

ケソン(開城)にある韓国との共同連絡事務所を爆破した北朝鮮。25日は朝鮮戦争が始まった日であり、その動向が注目される中、キム・ジョンウン(金正恩)委員長の妹、キム・ヨジョン(金与正)氏の存在感が急速に高まっている。キム・イルソン(金日成)主席と直接、血のつながりがある「白頭山の血統」の強化が図られていると指摘する専門家も。 内部で何が起きているのか、韓国やアメリカは ...

猛威をふるう新型コロナウイルス。世界各国で何が起きているのか?どう対応しようとしているのか?-最前線を取材し、日本の今後を考えていく。感染者数の急増で医療体制が限界に達しているアメリカ・ニューヨーク。専門家が「東京の数週間後の世界」と警告する大都市の現状を見つめる。検査の充実により感染者の把握に努める韓国やドイツでは、症状の軽重を区別したきめ細かい対応で医療崩壊を防ご ...

新型コロナウイルスの感染拡大が続き、幅広い業種の企業から悲鳴があがる中、今後の日本経済、そして世界経済はどうなっていくのかを深めていく。今回の”コロナ・ショック”が、リーマンショックと違うのは「金融発」の危機ではなく、人やモノの動きが停滞したことで、「実体経済」が先に痛んでいる、ということだ。北海道や愛知県の信用金庫には、客が急減し売り上げが大幅に落ち込んだ外食産業や ...

中国の習近平体制が「最大の試練」を迎えている。新型コロナウイルスのため、3月5日に開会が予定されていた全人代(全国人民代表大会)が延期され、指導部はメンツを失った形だ。こうしたなか、国民の不満がくすぶり始めている。ウイルスの拡大を封じ込めるため、外出の自粛など厳しい指示が出され、不自由な暮らしが長期化しているためだ。さらに、娯楽サービスや飲食、小売業などに倒産の波が迫 ...

団地で孤独死が起きていると聞くと、高齢者問題だと誰もが思うだろう。しかし今、団地で起きているのは、外国人労働者の孤独死だ。数年のデカセギのつもりで来日した人たちが日本での暮らしが長くなり、母国とのつながりをなくしてしまう実態が明らかになってきた。30年前、一番早く来日したブラジル人の労働者たちが相次いで孤独死した団地でその人たちの人生をたどり、今、何が必要か考える。

毎年秋にフランスで開催されるチョコレートの世界的祭典「サロン・デュ・ショコラ」。去年「世界を代表するショコラティエ100人」が選出され、日本人はフランスに次ぐ第2位となり、注目を集めた。その多くが世界的に無名の中小企業。躍進の陰にはどんな秘密があるのか?選出された一つ、大阪にある従業員約80人の老舗チョコレート会社。社長は女性。夫の急病により事業を急遽引き継いだ。カギ ...

イギリス国民が熱狂とともにEU離脱を選択した3年半前の国民投票。その後、イギリスは混迷を深めてきた。医療制度や治安の問題が置き去りにされ、市民の間には「ブレグジット疲れ」と呼ばれる心理状況が広がっている。かつて、市民が警戒を強めたEU諸国からの移民の流入は急減し、むしろ、これまでイギリス経済を支えてきた労働者や研究者の流出が始まっている。12月12日に行われる総選挙。 ...

日本人初の国連難民高等弁務官として、世界の紛争地に赴き、難民の支援に取り組み続けた緒方貞子さん。10月、92歳でこの世を去った。晩年は、諸外国や他者への関心を失い「内向き化」の一途をたどっていく日本への憂慮を語り続けていたという。今では世界中にいる、緒方さんの思いを継いだ“緒方チルドレン”たちを広く取材し、何が後進たちの心を動かし、背中を押しているのかを探っていく。過 ...

アフガニスタンで銃撃され亡くなった中村哲医師。ソ連による侵攻、激しい内戦、アメリカなどによる空爆、そして相次ぐテロと、大国や国際情勢に振り回され続けてきたアフガニスタンにあって自らの信念に基づき翻弄される人々を救う活動をしてきた。当初は診療所を開いたものの「背景にある貧困解決が不可欠だ」と医療支援から干ばつや貧困対策へと移行。近年は治安が悪化し、支援団体が次々と撤退す ...

5か月近く続く香港の抗議活動。政府に対して市民が徹底抗戦を続ける一方で、様々な“変化”が起きている。デモを呼びかける若者などが襲われる事件が相次ぎ、デモへの参加をためらう市民や、香港から離れようとする市民が出始めているのだ。抗議活動の長期化で、経済成長率が10年ぶりにマイナスになる見通しも示される中、香港の行方はどうなるのか、最前線への取材で迫る。

抗議活動はこのまま継続するのか?重大な局面に立つ香港のデモを、最新情報を元に掘り下げる。前回放送(6月20日)の時には、平和なデモが徹底されていたが、いま一部の市民が過激化し、警察が応酬することで激しい衝突が起きている。背景には何があるのか?独自取材で探る。さらに、デモが長期化する中、香港から脱出し、アジアや欧米へ拠点を移そうとする起業家やビジネスマンの動きも取材。果 ...

国交正常化以降、「最悪」といわれる日韓関係はどうなるのか…。先週、韓国は日本との軍事情報包括保護協定“GSOMIA(ジーソミア)”の破棄を決定。対立は、安全保障や経済に波及し、これほどの関係悪化のきっかけとなった「徴用」をめぐる問題でも、両国の主張は平行線のままだ。日韓両国の思惑はどこにあるのか?そして、北東アジアの安全保障に影響が出かねないと懸念するアメリカの出方は ...

香港から中国本土へ、犯罪容疑者の引き渡しを可能にする「容疑者引き渡し条例」改正案。先週末の反対デモには主催者発表で200万人近くが参加した。市民が訴えるのは中国に取り込まれることへの不安。現地で取材すると、法制度以外にも“中国化”が進む日常が見えてきた。デモをきっかけに浮き彫りになった香港の“中国化”は世界に、日本に、どんな影響をもたらすのか?中国の思惑やアメリカの見 ...

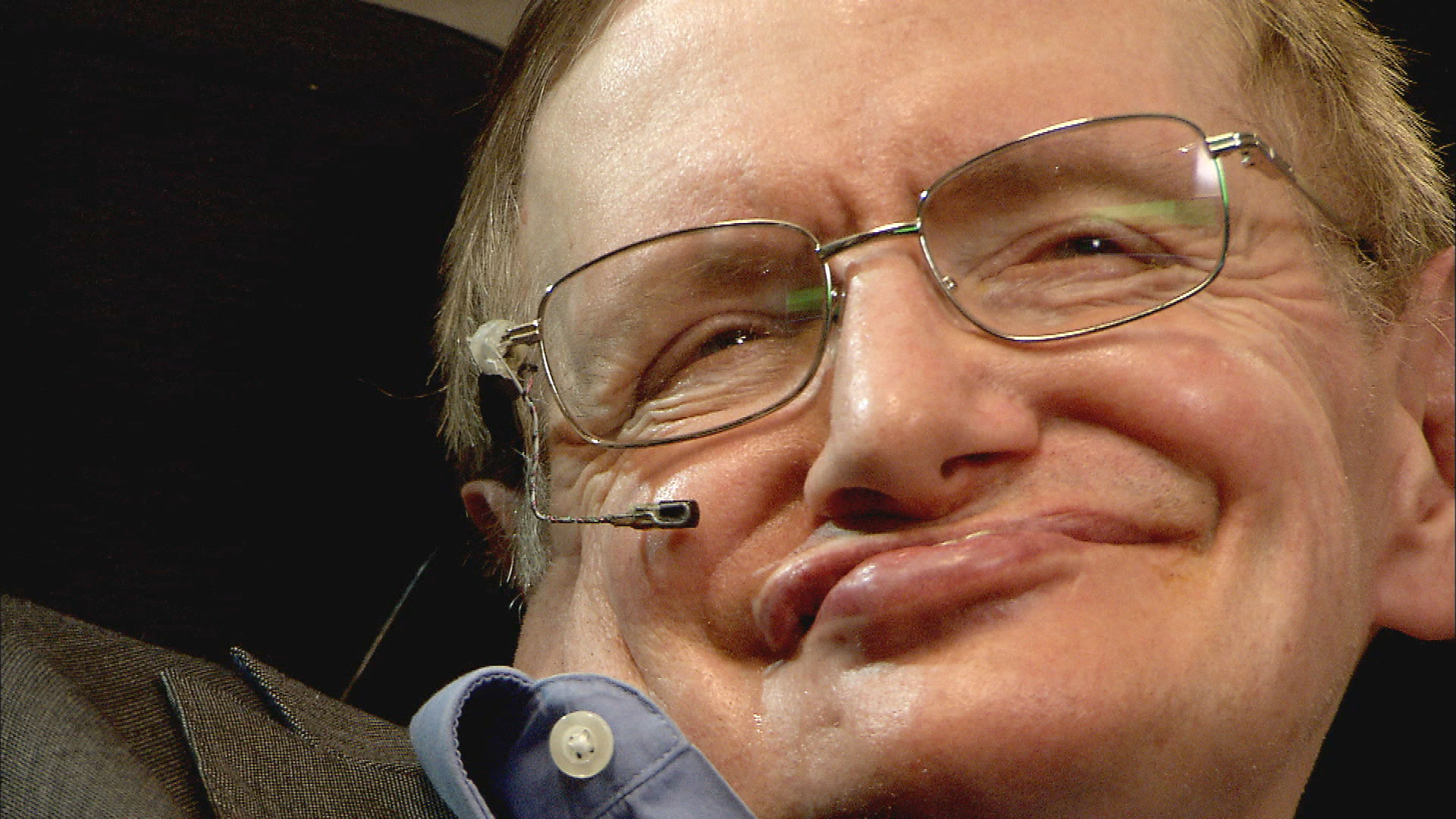

「人類は宇宙に移住すべき」「人工知能が人類を滅ぼすかもしれない」。車いすの天才物理学者ホーキング博士が残した「遺言」が世界で大きな反響を呼んでいる。全身の筋肉が動かなくなる難病を患いながら、宇宙の起源やブラックホールの謎に迫ったホーキング博士。南極や宇宙への旅に挑戦したり、コメディやドラマに出演したり、好奇心のかたまりでもあった。一見過激な「遺言」にはどんなメッセージ ...

これまでクール・ジャパンの象徴とされてきた日本のマンガ・アニメで異変が起きている。国民的マンガ雑誌の編集部には、中国人作家の作品が持ち込まれ、地上波でアニメ化される作品も。日本の優秀なアニメーターを厚待遇で募集する中国企業も出てきている。急速に存在感を増す中国の背景には、国をあげた国産マンガ・アニメ振興策がある。各地でアニメーターを養成する「基地」を設立、世界に打って ...

日本との親善に尽くした台湾の外交官が、去年9月、自ら命を断った。発端は、関西地方を襲った台風21号。空港で孤立した旅行者への対応を巡って、ある“情報”がネットに書き込まれ、SNSを通じて拡散。それを基に台湾の市民やメディア、政治家による厳しい批判にさらされたのだ。ところが、亡くなった翌日、拡散した情報は“フェイクニュース”であったことが公になった。外交官の死が、私たち ...

二度目となった米朝首脳会談。北朝鮮の非核化へ向けた具体的な措置とその見返りをめぐって話し合われたが、合意には至らなかった。北朝鮮との間では、過去にも非核化に向けた合意が結ばれてはほごにされてきた歴史があり、今回改めて、非核化へ向けたハードルがいかに高いかが浮き彫りになった。番組では、なぜ合意に至らなかったのかを分析。今後の課題と日本への影響を考える。

米中貿易交渉が山場を迎えるなか、米国の圧力を逆手に取って、産業転換を進める中国のしたたかな一面が浮かび上がってきた。主役は数千万人に膨らんだ大卒エンジニア集団。米国が中国への先端技術の移転を規制するなら、自力で開発してしまおうと、ベンチャー企業が次々と立ち上がっている。さらに、対米貿易に見切りをつけ、「一帯一路」に社運をかけようという企業も続出。経済減速が伝えられる一 ...

平和条約交渉の加速で一致したものの、北方領土をめぐる立場の違いが鮮明となっている日本とロシア。強硬姿勢を崩さぬロシア側の背景は。取材を進めると、領土引き渡しに対する根強い反発だけでなく、北方四島がロシア極東地域で経済的な重要性を増している現実が見えてきた。一方、厳しい立場に追い込まれている日本の元島民たち。今、現実を見据えた思いを語りだしている。番組では「北方領土の日 ...

日産カルロス・ゴーン前会長の勾留が長期化する中、“ゴーン後”をめぐる水面下の綱引きが始まっている。日産への影響力を確保したいルノー、経営統合も視野に入れてきた株主のフランス政府、そして経営の自主性を守りたい日産・・・。カギを握るのがルノー新会長に指名されたジャンドミニク・スナール氏だ。フランス最優秀の経営者とも言われた氏が、一体どんな青写真を描いているのか?一方、ゴー ...

いま空前の“カワウソブーム”が起きている。水族館には長蛇の列、全国にカワウソカフェも広がっている。1匹の値段は100万円以上にまで高騰。しかし、一方でカワウソ密輸で逮捕される日本人が相次いでいる。犯人たちは、全員いわば“普通”の人たちだった。なぜ素人が密輸に手を染めるのか。取材を進めると、彼らを「運び屋」として使う、反社会組織の影が見えてきた。ブームの背景に広がる闇に ...

太平洋戦争中の「徴用」をめぐる裁判で、去年韓国の最高裁が新日鉄住金に賠償を命じる判決を確定させて以降、日本企業に賠償を命じる判決が相次いでいる。日本政府は、1965年の「日韓請求権協定」で、この問題は“解決済みだ”とする立場から、協定に基づく協議を韓国政府に要請。しかし韓国側が応じるかは不透明だ。なぜ今「徴用」をめぐる問題が浮上し、日韓関係を揺るがしかねない事態となっ ...

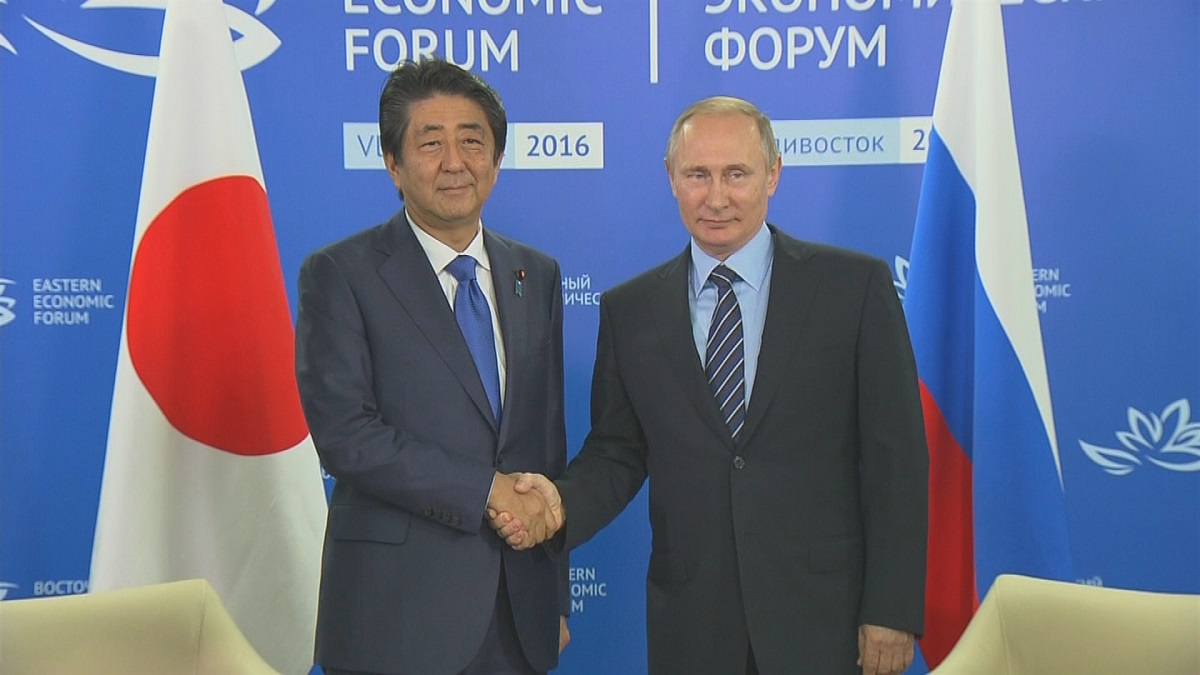

先週の首脳会談で、1956年の日ソ共同宣言を基礎に、平和条約交渉を加速することで合意した、安倍総理大臣とプーチン大統領。「平和条約締結後、歯舞群島と色丹島を引き渡す」とした宣言に言及したことで、北方領土や平和条約交渉のゆくえに注目が集まっている。日本側はなぜ今回の判断に踏み切ったのか。一方のロシア側の思惑は。交渉の背景と今後の焦点、そして元島民の思いに迫る。

いま、日本各地で行き場を失ったプラスチックごみが山積みになっている。今年1月、中国政府は突然、これまで世界中から受け入れていた資源ごみ、プラスチックごみの輸入を禁止したためだ。これまで、輸出するペットボトルごみの7割以上を中国に送っていた日本。第3国に輸出する企業、国内処理に奔走する企業など、待ったなしの取り組みが進められているが、課題も多い。消費者や企業に突きつけら ...

アメリカで自動運転の実験中に死亡事故が起き、公道での実験を中断するメーカーも出る中、中国が自動運転の主役の座を虎視眈々と狙っている。車だけでなく「都市」を丸ごと自動運転用に造ってしまうという“自動運転シティー”計画を上海などの主要都市で進めているのだ。信号や道路標識などにカメラやセンサーを取り付け、信号が切りかわるタイミングや路面状態など、自動運転に必要な様々な情報を ...

3月に国家主席に再選された習近平国家主席。圧倒的権力を掌握し、2期目となるむこう5年間、中国を率いることになった。その習近平国家主席が力を入れているのが、中国とアフリカ、ヨーロッパをつなぐ巨大経済圏構想「一帯一路」の実現だ。いま中国はアフリカへの進出を加速させ、現地での影響力を急速に拡大させている。去年8月には東アフリカのジブチに海外ではじめての基地の運用を開始。さら ...

就任1年を迎えたトランプ米大統領に「捜査」の手が及ぶのか? おととしの米大統領選挙に干渉したとされるロシアとトランプ陣営が「共謀」したのではないかとする“ロシア疑惑”。その捜査で大統領本人への「事情聴取」が迫っていると取り沙汰され、政権がいま、大きく揺らいでいる。こうした中、NHKでは、疑惑の渦中にいるトランプ陣営の元アドバイザーや、ロシア側のキーパーソンへのインタ ...

「化石燃料と原発」のイメージが強かった中国。そのエネルギー事情に地殻変動が起きている。大気汚染が国内で限界に達し、次の主力と考えていた原発も日本での事故を受け世論から不安の声が上がり新規建設が年々厳しくなるなか、必要に迫られ再生可能エネルギーへのシフトが始まった。それから数年、技術力は高まり、コスト競争でも他の追随を許さないほどに成長。気づけば世界の市場をリードするま ...

権力集中を強める習近平国家主席のもと、変貌する中国の姿を伝えるシリーズ。2夜目は、新たな成長モデルを模索する中国経済の最前線。キーワードは高付加価値の産業創出を目指す“創新”経済。「皆が起業し、技術革新を起こそう」という掛け声のもと、IT技術を生かしたイノベーションが生活を一変させている。“創新”は、一時の勢いを失いつつある中国経済の起爆剤となるのか?中国企業の開発力 ...

国際社会での存在感を高め続ける大国・中国は、いまどこに向かっているのか。それを占う5年に1度の中国共産党大会が開かれる。2期目となる習近平政権はこの5年で何をもたらし、これからどこを目指しているのか、2回シリーズで検証する。1夜目は、習近平体制によって生まれた中国社会の“光と影”。 130万人にも及ぶ徹底した「腐敗撲滅」、貧しい地域に巨額を投じる大規模な開発、そして ...

トランプ大統領の就任から半年。アメリカは“ロシア疑惑”に揺れ続けている。最近では、大統領選挙にロシアが干渉していたとする政府機関の調査が次々と明るみになった。選挙期間中、ロシアのハッカー集団は全米20カ所以上の選挙システムを標的にしていたことが分かった。さらに、プーチン大統領とつながりの深いロシア国営の国際放送局が、トランプ氏に有利になる情報を放送し、ネットを通じて拡 ...

新作「劇場」が既にベストセラーになった、お笑い芸人で作家の又吉直樹さん。今月、又吉さんは、芥川賞受賞作「火花」の中国語版の出版をきっかけに初めて中国を訪れた。そして、上海の有名私立大学で日本語を学ぶ40人の若者たちと「対話」を行った。文学についてだけでなく、人生観、価値観を語りあった又吉さんと学生たち。日本のカリスマ的作家と中国の若者たちの前代未聞の対話から、日本と中 ...

米トランプ陣営とロシアとの関係をめぐる疑惑への報道が過熱し続けている。今月に入り、FBI長官の突然の解任、特別検察官の任命など事態は急展開。一部の議員からは大統領弾劾を求める声も上がりはじめ、一連の疑惑は、かつてニクソン大統領を辞任に追い込んだアメリカ政治史上最大のスキャンダル、ウォーターゲート事件になぞらえ「ロシア・ゲート」と呼ばれるようになった。疑惑を追及し続ける ...

北朝鮮情勢が緊迫する中、韓国大統領選挙の投票が5月9日に行われる。事前の世論調査でトップに立っているのは、革新系の最大野党「共に民主党」のムン・ジェイン氏。北朝鮮に対して融和的な姿勢を掲げている。一方で日本に対しては、主な候補者がそろって、慰安婦問題を巡る日韓合意の見直しを主張するなど、今後の影響が懸念されている。各陣営の外交ブレーンへの独自取材などから、今後の対北朝 ...

中国が「一人っ子政策」を見直して1年余。30年以上続いた政策は、高齢化を加速させた。高齢者人口は世界最多の2.2億人。2050年には5億人に迫る。中国の人口構成を象徴する言葉が「421社会」(1人の子ども、2人の夫婦、4人の老人)。都市部では、孤独に暮らす高齢者が増え、子が老人世代の財産を奪うトラブルも急増。一方、中国政府は、高齢者市場を開拓することで、内需拡大を狙う ...

中国のサッカークラブによる海外スター選手の“巨額投資”が続く。今月、クリスチアーノロナウドをも上回ると言われる巨額年俸で、元アルゼンチン代表が中国に渡り、世界を驚愕させた。中国の企業はこぞってサッカー関連事業への投資を加速、地方では体育の授業をほぼすべてサッカーにする小学校も。背景には、サッカーを今後の重要産業と位置づける政府の思惑がある。サッカーマネーをめぐるクラブ ...

「爆買い」から「爆ツアー」へ。いま中国人観光客が目指すのは、都心の百貨店や家電量販店よりも、地方の観光都市。そこは「無資格ガイド」や「白タク」などが暗躍する、無法地帯となりつつある。番組はその実態を探るために潜入取材。その結果明らかになったのは、日本の旅行業法の不備をついて不当に利益を上げる、闇業者の存在だった。急増する中国人観光客がらみのトラブルと、どう向き合えばい ...

日ロ首脳会談の知られざる真相が見えてきた。 今月2日に行われた安倍総理大臣とプーチン大統領の会談。「2人だけで突っ込んだ議論をした」というやりとりの一部がNHKの独自取材で明らかになった。戦後71年、北方領土問題を解決できずにきた日本とロシア。両国がいま関係を深める背景に何があるのか? そして、領土問題の今後を左右するとみられる日ロ経済協力の課題は? 徹底取材で迫る ...

「いったいどっちが本物なの!?」一目見ただけではほとんど区別がつかないニセモノ商品がいま中国で次々と登場している。 その名もスーパーコピー。見た目だけでなく性能も本物と遜色ないものまであるという。クロ現+ではその実態をつかむべく現地取材。 精巧なスーパーコピーがネットを通じて世界中に広がりかねない事態も見えてきた。 「知財強国」を掲げ、模倣品撲滅を進める中国、そ ...

今、中国で「借金」ブームが起きている。ネット上で借り手と貸し手を結びつける「ネット金融」が急成長。これまで借金をすることが難しかった個人や中小企業などがスマートフォン1つで簡単に借金ができるように。経済の減速で内需拡大が求められている中国経済の起爆剤として期待されている。一方で、多重債務での自殺や、悪徳業者による巨額の詐欺事件が相次ぐなど、大きな社会問題になり各地でデ ...

かつてすべての宗教が否定された中国で、いま仏教を信仰するエリートが急増している。「金に目がくらんで豹変した人がどれだけいるか…」「私たちはどこへ向かえばいいのか…」 頭を丸め出家した名門大学の学生たちが声をふり絞る。経済が減速する中、目標を失い、さまよう中国の人々の心。番組は、中国の若者たちの出家の現場に密着。彼らを信仰へと駆り立てる中国社会の現実を見つめる。

去年の経済成長率が25年ぶりに7%を切った中国。経済の減速が一段と鮮明となり、構造改革が迫られている。3月5日から始まる重要政策を話し合う全人代=全国人民代表大会でも、最重要課題になるとみられている。習近平指導部が進めようとしているのが、個人消費の拡大と産業構造の転換だ。都市と農村の間に130か所以上の「新型都市」を建設するなど、農民を消費の担い手となる中間層に育てよ ...

今月1日から、中国政府は30年以上続けてきた「一人っ子政策」を廃止し、2人の子どもを産むことを認めた。大きな政策転換の背景には、急速に進む少子高齢化や労働力人口の減少がある。一人っ子政策の「模範県」では、子どもが減少し、この10年で小学校が半減。製造現場などでは労働力不足が深刻になるなど、経済への影響が懸念されている。そうした中での政策転換に、期待が集まる一方で、その ...

去年11月に明らかになった、ロシア陸連による組織的なドーピング。ロシアの陸上選手は、当面、国際大会に出場できない事態となった。しかし、問題はさらに深刻な状況となってきた。今月14日、世界反ドーピング機構(WADA)の第三者委員会は、記者会見を開き新たな不正を明らかにした。ロシアによる組織的ドーピングを隠すために、国際陸連の幹部が賄賂を受け取っていたり、疑惑があることを ...

今月16日に投票が行われる台湾の総統選挙。中国寄りの政策を進めてきた与党・国民党から、台湾の主体性を重視する野党・民進党への8年ぶりの政権交代の可能性が高まっている。背景には、国民党政権の中国との関係を強化する政策に対して、台湾の人たちの間に「このままでは中国にのみ込まれる」という不安感や、若い世代を中心に「中国人とは違う台湾人である」という意識が広がっていることがあ ...

円安や東京五輪に向けた不動産市場の成長期待を背景に、外資による不動産売買額が過去最大となった。とりわけ存在感を増しているのが中国圏からの投資マネーだ。個人投資家たちが利回り目当てで都心の高級マンションを次々と即買いし、なかには不動産の購入を通して日本のビザを取得し永住権獲得を目指す富裕層も現れている。こうした動きから見えてくるのは「投資移民」という新たな潮流だ。中国経 ...

11月11日。中国では、この日を「独身の日」と呼び、自分のためにネットショッピングで“爆買い”し、消費を謳歌する日となっている。この日1日の、売り上げは5年で1000倍以上に急増、昨年は、遂に1兆円を超えた。仕掛けたのは、巨大ネット企業「アリババ」。中国のネット市場の規模を急速に拡大させ、世界最大の“ネットショッピング大国”へと押し上げた。今年夏の上海株の大暴落、GD ...

先月、中国の天津で起きた大規模な爆発。160人以上が死亡する大惨事となった。事件から1か月たった今も、爆発の原因は特定されていない。「原因は危険物のずさんな管理を見逃した行政と企業との癒着だ」、「安全だという政府の発表は信じられない」、市民の間には、今も政府への不満、安全性への不安が広がっている。地元政府は爆発現場の跡地に公園を建設する計画を発表。「原因究明が先だ」「 ...

24日の世界の株式市場は、中国経済の先行きに対する懸念が強まって、売りが売りを呼び株価は軒並み下落、全面安となった。特にニューヨーク株式市場は、ダウ平均株価が一時1000ドル以上急落した。25日は株式を買い戻す動きが出、株価も値上がりしているが、日経平均株価は不安定な動きを続けている。世界が固唾をのんで見守る中国経済はどうなっているのか。取材を進めると不動産投資が伸び ...

今、中国で子どもの誘拐が大きな社会問題になっている。行方不明になる子どもは年間20万人といわれ、犯罪組織に誘拐され、農村部に労働の担い手や後継ぎとして売られるケースが多いとみられる。農村部では老後の社会保障がぜい弱で、老後の支え手として子どもを買うのだという。経済発展から取り残された貧しい農村が生み出す子どもの誘拐。息子を誘拐された父親は、インターネットで情報提供を呼 ...

小笠原諸島周辺に押し寄せた中国漁船の数は一時期200隻を超え、海上警備や資源保存のあり方に大きな課題を突きつけた。中国漁船のねらいは、水深200m前後の海底に生息する、「赤サンゴ」と見られている。1年に0.3ミリしか成長しない希少なサンゴは、1グラム15万円にも高騰。形や色など条件の良い“原木”は、数千万円から1億円にもなるとされ、高値で換金できることから、中国では投 ...

シリーズ第二回は、東西冷戦終結の一方の主役、ロシアに焦点を当てる。冷戦終結後、自由主義・資本主義体制に移行し、アメリカをはじめとする西側諸国と良好な関係を模索してきたロシア。しかし、今年3月にウクライナ南部のクリミアを一方的に編入して以来、強硬な姿勢を貫いている。長い年月をかけて築きあげてきた双方の信頼関係は、今回のウクライナ危機を巡り、もはや「後戻りできない」と言わ ...

日中関係が冷え込む中、先月末、1人の日本人経営者が中国に招かれ、2000人の企業家を相手に勉強会を開いた。招かれたのは、日本航空再建にも寄与した京セラ名誉会長の稲盛和夫氏。その経営哲学に一部の中国企業家たちが熱烈な関心を寄せているのだ。背景にあるのは、中国経済の「変調」。成長に陰りがみえる中、かつて成功の方程式だった“もうけるには手段を選ばず”というやり方に限界を感じ ...

混乱が深まる一方のウクライナ危機。今月25日に大統領選挙が行われる予定だが、東部では親ロシア派の武装集団による州政府庁舎などの占拠が続いている。一部では、武力衝突も起きており、大統領選挙が行われるのかどうか不透明な状況だ。さらに、西部や首都キエフでは、反ロシアの強硬な姿勢を打ち出す過激な「右派セクター」が発言力を強め、親ロシア派との間で、激しい対立と憎悪の連鎖が起きよ ...

ウクライナ南部のクリミア自治共和国の住民投票をうけ、ロシアへの編入を表明したプーチン大統領。欧米各国は猛烈に反発し、「ロシアのG8への参加を停止する」という声明を発表。経済制裁強化の構えも見せている。なぜ、そしてどこまでロシアは強硬姿勢を貫くのか。「新たな冷戦」は起こるのか。ウクライナ情勢によって、緊迫の度を一気に増す国際情勢の行方を展望する。 【あわせて読 ...

キャスターが北京から伝えるシリーズの2日目は、習近平体制の外交の行方を展望する。就任以来、資源の確保を目指して掲げる「海洋強国」の指針は、国民の間で高まるナショナリズムの後押しも受けている。一方、南シナ海や東シナ海では、東南アジア諸国や日本と摩擦を起こし、アジア重視を鮮明にするアメリカとの関係にも影響を与えている。中国はどんな世界観を持って、外交を展開しようとしている ...

中国共産党のトップに就任してから1年となる習近平国家主席。山積する内政・外交の課題に直面し、困難な国のかじ取りが続いている。混沌とする社会状況の中、習近平体制は、どのような国づくりと国際関係を志向しているのか。2日間にわたってキャスターが北京から伝える。一夜目は、噴出する民衆の不満への対応に焦点を当てる。汚職の摘発などで「大衆路線」をアピールする一方、政治改革を求める ...

アジア屈指の漁場・東シナ海。近年、中国や韓国の漁船が日本の水域境界線まで押し寄せ水産資源をめぐる攻防が激化している。ことし2月、日本の排他的経済水域で初めて中国の‘虎網漁船’ が摘発された。強力な集魚灯を備え、高い漁獲能力を武器に中国で急増。水産庁が警戒を強めていた矢先のことだった。外国漁船台頭の一方で、衰退する日本漁業。かつての漁業基地・国境離島の過疎化は、これまで ...

ハイテク製品に欠かせないレアアース。南鳥島沖の排他的経済水域内の海底に大量に存在していることが分かり、今年1月、海洋調査が行われた。NHKは調査に密着、レアアースを高濃度で含む黒い泥が次々と引き上げられる模様を撮影した。世界の生産量の9割近くを中国が占め、調達先の多角化が課題となっているレアアース。中国依存から脱却するため、新たな鉱山開発やレアアース削減技術など様々な ...

今年に入り、中国の“最悪レベル”の大気汚染の影響により、にわかに注目を集める粒子状物質「PM2.5」。1990年代から本格的に研究が始まったPM2.5は、煤や有害な化学物質を含み、肺炎、ぜんそくなどを悪化させ、肺がんのリスクを高めるとの報告もある。このPM2.5がなぜ今、中国で深刻化しているのか。現地からの報告で、その実態に迫る。一方で懸念されているのが日本への“越境 ...

ロシア中部に落下した隕石。上空爆発時の威力は広島型原爆の30倍にのぼるとみられ、4500棟の建物が破損、ガラスの破片などで1100人が重軽傷を負うという、前例のない人的被害をもたらした。被害エリアは広範囲に及んでいることも判明。新たな目撃証言や映像の解析から、「超音速のスピード」「浅い突入角度」など、巨大な衝撃波を生みだす“条件”を整えた隕石だったことが明らかになって ...

11月8日から始まる中国の共産党大会。この大会で、胡錦涛国家主席が率いてきた最高指導部が大幅に交代し、習近平国家副主席が次の最高指導者になることが確実とされている。アメリカに次ぐ世界第2位の経済大国になった中国。急速な経済発展の中で、多くの社会問題が顕在化している。特に大きな課題となっているのが、広がる経済格差に対する庶民の不満をどう解消するかだ。社会に蓄積する不満は ...

安い労働力を求めて中国に進出した日本の中小企業が急激な人件費の高騰などで窮地に追い込まれている。しかし、いざ撤退となると、労働者からは多額の退職金を要求され、税務当局からは優遇されてきた税金を過去に遡って追徴課税されかねない。最悪の場合、多額の借金のために日本の本社も倒産するケースさえ出始めている。こうした中、「撤退コンサルティング」と呼ばれるビジネスが今、注目を集め ...

日本政府が沖縄県の尖閣諸島を国有化したことに対して始まった中国の反日デモ。週末には中国各地の80を超す都市にまで広がり、一部の参加者が日系の流通チェーンや日本車を破壊するなど過激化している。日中国交正常化40年の中でも、かつてない事態であり、現地の日系企業の活動や日本人社会への影響が懸念されている。いま中国で何が起きているのか。そして、なぜこれほどまでに日中関係は悪化 ...

中国共産党がいま、空前の政治スキャンダルに揺れている。重慶市のトップを務め、カリスマ的なリーダーとして人気を誇っていた薄煕来氏が突然失脚。妻による英国人ビジネスマンの殺害や自ら職権を乱用した汚職など様々な疑惑を報じられ、公の場から姿を消した。その背後には、秋に行われる最高指導部の交代をめぐる熾烈な“権力闘争”があるという。薄氏は「格差是正」を目指す独自の経済政策を掲げ ...

5月7日、ロシア大統領に再び就任したプーチン氏。就任前から北方領土問題の解決に意欲を示したことで、今後の領土交渉の進展が注目されている。戦後67年にわたって進展しなかった日ロの領土交渉。特にここ数年は、「四島返還」の原則論のもとロシアの譲歩を迫る日本側と、そうした態度にいらだちを募らせ、交渉打ち切りさえも示唆するロシア側という、“最悪の関係”であったことが、NHKの独 ...

4年ぶりに大統領への返り咲きを狙うロシアのプーチン首相。3月4日に選挙を控え、思わぬ苦戦を強いられている。去年12月の下院選挙での与党の不正疑惑を機に、プーチン首相の大統領復帰に異議を唱える抗議デモが全国に拡大。プーチン体制のもとではびこる不正や賄賂、拡大する経済格差に対する人々の不満は我慢の限界に達している。これに対して、プーチン陣営は、大規模な“官製”支持集会を次 ...

高速鉄道の追突事故を巡って、中国の市民の間でかつてない激しい政府批判が巻き起こった。怒りの声を上げたのは、改革開放の恩恵を受けてきた中間所得層。中国版ツイッター「ウェイボー」では、政府を批判する実名による書き込みが猛烈な勢いで増加し、“ネット世論”を形成。その力は、温家宝首相に、徹底した原因究明と情報公開を約束させるなど政府を動かした。その後、政府の強硬な報道規制によ ...

今月21日、将棋の女流王座戦予選に中国から一人の招待選手が参加し、話題を呼んでいる。張天天ちゃん、12歳。北京で開かれた小学生選手権大会で優勝し、その実力を高く評価されている。実は今、中国では将棋熱が高まり、学校の授業にも取り入れられるほどの人気が出ている。一人っ子政策で受験競争が過熱するなか、脳力アップになると期待されているのが大きな理由だが、さらに「お願いします」 ...

今後10年で50兆円が投入される中国の水市場。命の糧となる飲み水や経済発展を支える産業用水、膨大な下水の処理などが国家の喫緊の課題となり、世界の企業が続々と参入。今や中国は21世紀の水ビジネスの主導権を争う戦場と化している。こうした中、大阪の中小企業は汚泥処理技術や浄化膜技術などを持つ他企業と4社連合を組み、上下水道施設を丸ごと受注しようと、中国政府高官との直接交渉に ...

いま、中国の日系メーカーの工場で、賃上げを求めるストライキが続発している。中心となるのは「新世代農民工」と呼ばれる20代の若者たち。低賃金で我慢強く働く、かつての「農民工」とは大きく変わっている。急速に広がる経済格差、単純労働で先の見えない不安に若い労働者は苛立っている。携帯メールで、賃上げ情報を教え合い、新たなストを誘発しているのだ。様変わりする労働者に、日本企業は ...

中国の温家宝首相が30日から6月1日まで日本を公式訪問。公式訪問は2007年以来二回目。来日中の温首相に国谷キャスターがインタビュー。日本を抜き世界第2の経済大国となると同時に、より一層の国際的な責任を求められる中国。今後の中国のあり方や直面する課題、さらに日中関係の行方などについて聞く。

GDPで日本を抜き世界第2位の経済大国に躍り出ようとする中国。開幕目前の上海万博は、凄まじい成長のパワーを見せつける一大イベントだ。その上海から激変する中国のいまを見つめる3回シリーズ。第3回は世界経済の救世主といわれるほどに成長した中国経済。外国の生産を請け負う「世界の工場」からの脱却を目指し、13億の市場を背景に独自の開発力や技術力を武器に発展する“中国ブランド” ...

上海万博がテーマとして掲げる「都市のより良い暮らし」。しかし、豊かさを増す一方、過酷な競争社会となった上海では今、家族や地域の絆が失われ、孤独死の多発など様々な問題が起きている。こうした中で、人々の“つながり”をとりもどし、支え合う社会を作り出そうとする試みが活発化している。上海市では、年老いた親への孝行を「契約書」で約束させるという試みが広がっている。さらに、一人っ ...

GDPで日本を抜いて、世界第二位の経済大国に躍り出ようとしている中国。開幕目前の上海万博は、そのパワーを世界に見せつける一大イベントとなる。改革開放から30年あまり、経済成長だけでなく、政治、社会も大きく変化し新たなステージへ駆けあがろうとする中国。いまの姿を上海から国谷キャスターが3回シリーズで伝える。第1回は、80后=バーリンホウとよばれる80年代生まれの若者たち ...

中国を訪問したオバマ大統領。首脳会談では、経済から温暖化まで地球規模の課題で協力関係を強化していくことを確認した。また、「東アジア共同体」を掲げる鳩山政権も、中国との関係強化を目指している。国際社会での存在感が高まる中国。日中、米中の課題解決は、今後の関係はどうなっていくのか。今月19日から中国、楊潔篪(ようけつち)外相が来日。3度の米駐在経験をもち「中国一の知米派」 ...

中国建国60年を記念して行われる大規模な軍事パレードには、各国の元首が参列。内外に”アジアの大国”を印象づける場となる。その大国・中国に今アメリカが急接近。背景には2兆ドルを超えた世界一の中国の外貨準備がある。その6割は米国債などのドル建て資産だと言われ、景気刺激策の財源の多くを米国債で調達するオバマ政権にとっては、この中国からの借金に頼らざるを得ない状況なのだ。そし ...

あす10月1日に建国60年を迎える中国。金融危機でも50兆円を超える景気刺激策を打ち出し、世界経済がマイナスに落ち込むなかでもプラス7%を超える成長を確保。まもなくGDPで日本を抜いて世界第2位になることが確実視されている。政治・経済そして軍事など、国際社会における存在感を急速に高めるアジアの大国・中国出現のインパクトを二回にわたって伝える。第一回は、13億の巨大市場 ...

1000人以上の死傷者を出した中国・新疆ウイグル自治区での暴動。サミットに出席するためイタリアを訪れていた胡錦涛主席が急遽帰国するなど、暴動は建国60周年を前に引き締めを強化していた中国政府に大きな衝撃を与えた。暴動はなぜ起きたのか。背景にあるのは、国策によって移住を進めてきた漢族に対するウイグル族の反発だ。自治区の発展が漢族主導で進む中、経済格差と差別の実態にウイグ ...

1989年6月4日、民主化を求める学生や市民の運動が武力で鎮圧され、当局の発表だけでも300人を超える死者を出した天安門事件から20年。中国当局は当時、この民主化運動を「反革命暴乱」と位置づけ、その後、天安門事件についての情報は一切封印してきた。今や事件について何も知らない若い世代も登場する中、党指導部は、経済成長によって国民の生活を豊かにしてきたことに、一党支配の正 ...

急速な経済成長を遂げてきた中国に、今、深刻な問題が浮上している。大学を卒業する学生が直面する、”超氷河期”ともいえる就職難である。中国政府の発表によると、去年大学を卒業した500万人のうち、就職できなかったのは144万人。全体の3割に上る。中国ではこの10年、大学進学希望者の急増を受けて「ビジネスになる」と判断した学校側が大学の数を大幅に増やしてきたが、その結果かつて ...

日本企業が今後の成長のカギとしているのが、長期的に成長が見込まれる新興市場の開拓だ。そのひとつがアジア、とりわけ、従来は日本企業の進出がそれほど進んでいなかった中国内陸部の開拓。8%成長を維持するため、中国政府がおよそ57兆円の巨額の投資を行うと打ち出す中で、内陸部に重点的に配分すると見られている。この機会を捉え、マツダは内陸部の特に人口50万人規模の都市へのディーラ ...

今、全国各地の自治体で、使用済みペットボトルの収集が危機的な状況になっている。リサイクル業者から引き取りを拒否されたり、価格の大幅引き下げを求められたりするケースが相次いでいるのだ。使用済みのペットボトルは、その半分が中国などに輸出され、再生資源に活用されていた。それが世界的な金融危機で輸出が激減したため、大量のペットボトルが行く先を失い、リサイクル業者の工場や港に野 ...

安価な製品を大量に輸出し、「世界の工場」にのし上がった中国。その成長モデルが、北京五輪以降、行き詰まりを見せている。去年から続く人件費高騰や人民元高に、世界金融危機が追い討ちをかけたのだ。頼みの消費地、欧米による”外需”が急減。企業倒産は今年既に6万件あまりに。「世界の工場」の中心地、広東省では、秋以降、経営者の”夜逃げ”が相次ぐ。職を失った出稼ぎ農民たちが大量に帰郷 ...

8月7日に起きた南オセチア自治州をめぐるロシアとグルジアの武力衝突。双方が停戦合意文書に署名したものの、ロシア軍は依然、グルジア領内に駐留しており、国際社会から強い批判を浴びている。今回の衝突は、グルジアの後ろ盾となっているアメリカと、ロシアの”代理戦争”とも言われ、かつての冷戦構造がそのまま姿を現した形で、新たな米ロ対立時代の幕開けとの見方が強まっている。背景には、 ...

シリーズ 変わる”世界の工場”中国。第2回は、中国の変化が日本企業に与える影響についてルポする。いま、人件費の高騰や人民元高の影響から日本企業の”中国離れ”が始まっている。目指すのは中国よりも人件費の安い、ベトナムやラオスなどインドシナの各国。グローバル化が進む中、体力のある日本企業は「最も有利な生産地」を求めて模索を続けている。一方、中国を「輸出のための工場」と考え ...

13億の人口と人件費の安さを背景に”世界の工場”として急成長を遂げ、世界経済を支えてきた中国。その変化と影響について2回シリーズで伝える。第1回のテーマは「変わる中国の成長戦略」。これまでアパレルなど労働集約型の産業への誘致を積極的に進め、法人税の減免など優遇策をとってきた中国だが、今、その方針を見直し、ハイテク産業などに絞った”外資の選別”を始めているのだ。その背景 ...

中国・四川大地震から1か月。復興のなかで改めて浮き彫りになったのが、急激な経済発展を遂げた中国の”貧困”や”格差”の問題だ。被災地の多くは貧困問題を抱える農村部。長く出稼ぎに行ってともに過ごす時間のないまま子どもを失った家族や、家も仕事も失い都市部へ移住する家族など、貧困が復興に影を落としている。中国政府は農村の復興を豊かな都市部の省や直轄市に割り当てた。農村部の被災 ...

中国内陸部を、阪神淡路大震災を大きく上回るマグニチュード7.8の大地震が襲った。中国政府の発表によると、これまでに死者は1万人を超え、被害はさらに拡大すると見られている。震源地は四川省の中心都市・成都の西北西90キロ付近で、震源に近い地域では通信や交通が寸断され、救助活動も難航している。震源近くは、ユーラシアプレートとインド・オーストラリアプレートがぶつかる、中国でも ...

オリンピック開催を目前に控える中国、好調だった経済に今、異変が起きている。去年11月に最高値をつけた上海の株価は今年に入って、半値に暴落、不動産価格の下落も始まる一方で、物価は前年比8%の猛烈なインフレ状態にある。中でも、中国の人々が好んで食べる「豚肉」は2年間で2.5倍に高騰、庶民の生活を直撃している。インフレ対策が喫緊の課題となっている中国政府だが、サブプライム問 ...

日本が官民をあげて培ってきた「リサイクル」のシステムが今、中国のマネーパワーによって根底から揺さぶられている。今年発覚した製紙メーカー各社の再生紙偽装。その背景には、日本の古紙を中国企業が途方もない高値で買い集め、日本の製紙会社が「買い負ける」資源争奪戦の実態がある。さらにペットボトルなどの資源ゴミも中国への流出が加速。日本の再商品化業者が相次いで倒産し、国内リサイク ...

2月17日、旧ユーゴのセルビアから一方的な分離独立を宣言したコソボ。南部の町オラホバツには、多数派のアルバニア系と少数派のセルビア系が隣接して生活している。9年前まで憎しみ合い戦闘を繰り返してきた両民族は、この数年共同で農協を立ち上げるなど多民族共生に向けた取り組みを進めてきた。しかし”独立宣言”によってその共存関係に暗雲が立ち込めている。一方で”コソボ独立”は、EU ...

中国から輸入された冷凍ギョーザから殺虫剤の成分が検出された問題。毒性が高く中国でも流通・使用が禁止されている殺虫剤がなぜ検出されたのか、幾つかの可能性が指摘される中で原因の特定作業が進められている。一方、今回の問題では安全確認が業者任せになっていることなど、食の安全を確保するための態勢に様々な死角があることも明らかになった。なぜ毒が混入したのか、被害の発生と拡大を防ぐ ...

アメリカと北朝鮮の急接近を受けて、中国・ロシア・北朝鮮を隔てる国境の川・図們江周辺では、二つの大国・中国とロシアの思惑が交錯している。中国の延辺朝鮮族自治州では、北朝鮮のラジン港を目指す高速道路の建設が急ピッチで進む。かつて大陸の豊富な天然資源を確保するため日本が建設した満州開拓の玄関口・ラジン港を、中国は国際貿易の玄関口として開発を狙っている。一方のロシアは、日本海 ...

12月2日のロシア下院議員選挙。主役となっているのは、来年で任期切れとなるプーチン大統領だ。与党の比例代表名簿の1位に名のりをあげ、首相就任を睨むなど、退任後も実権を握り続ける姿勢を鮮明にしている。「プーチン路線継続」の是非を問う形となった選挙だが、与党の圧勝は確実。その背景には、ソビエト連邦崩壊後、自信を喪失したロシア国民が、大国復活を”強い指導者・プーチン”に強く ...

平均株価が1年あまりで3倍以上に膨らんだ上海株式市場。連日、最高値更新が続き、上場株式の時価総額は200兆円に迫っている。2月には一時的な下落をきっかけに世界に株安が連鎖するなど国際経済での存在感も増している。中国政府は、株式市場の引き締めを図るが、庶民は規制をかいくぐって株式投資に奔走。政府は海外の機関投資家に対し上場株購入に100億ドルの購入制限をつくるなど規制を ...

「世界の工場」と呼ばれ、外国からの投資と安価な製品の輸出によって、急成長してきた中国経済。しかし今、貿易黒字の増大で欧米との摩擦が高まり、過剰な投資による経済の過熱が懸念されるなど成長のひずみが指摘されている。こうした中、中国は、今年始まった第11次5ヵ年計画で、「創新型国家」への転換を宣言。量の拡大から質を伴う成長へ変えるために、製造業などでの”自国ブランド”の開発 ...

7月15日から、ロシアで初めて開かれるサンクトペテルブルク・サミット。エネルギーを巡って深まるロシアと欧米の溝が埋まるのかが、大きな焦点となる。EUの消費する天然ガスの4分の1を供給するロシアは、欧州各国の電気・ガス供給会社を次々と買収。ロシアのエネルギー支配を警戒する欧州の懸念は、ロシアがウクライナへのガス供給を一時停止した1月の事件をきっかけに、一気に高まった。ア ...

ウクライナのチェルノブイリで史上最悪の原発事故が発生してから今月26日で20年になる。事故を起こした原子炉は、放射能の放出を防ぐため「石棺」と呼ばれるコンクリートの建造物で覆われているが、老朽化で崩壊の危険性があり、高い放射能の中、懸命の補強工事が続けられている。一方、国土の4分の1が放射能で汚染されたベラルーシでは、汚染された土壌を改良し、農業生産を再開する国家プロ ...

日本人の国際結婚は年間3万組、今や15組に1組が外国人と結婚する時代となった。特に急増しているのが日本人男性と中国人女性の結婚で年間1万2千組。しかし、その3分の1が離婚するなどうまくいかないケースも増えている。花嫁の孤立、失踪・・・。電話相談をしているボランティアには追いつめられた中国人女性たちの悩みが寄せられる。さらに深刻なのは子どもの教育問題。子どもが日本語を覚 ...

高度成長を続ける中国、それを支えてきた農村からの労働者にいま異変が起きている。上昇志向が強く権利意識が高い10代、20代の「新世代」と呼ばれる労働者が急増しているのだ。「新世代」の若者達は、携帯電話やインターネットで仲間と給料などの情報をやりとりし、少しでも条件の良い企業が見つかれば躊躇なく転職する。企業側から不当な扱いを受けた時にはストライキもためらうことはない。中 ...

東シナ海で漁業資源争奪戦が激しさを増している。日中暫定水域には中国の大型漁船があふれ、日本の漁業は圧倒され始めている。東シナ海で日本の30倍の漁獲をあげる中国。その背景には13億人のタンパク源を魚に求める「食魚革命」政策、そしてアジア、欧米へ水産加工品を供給する食糧生産基地を目指す将来構想がある。一方、日本は国内の魚の売り上げが頭打ちとなり、欧米が要求する基準を満たす ...

”アジアの星”と呼ばれ、世界の経済人が注目する中国人経営者・楊元慶、40歳。去年12月、米IBM・パソコン部門の買収で世界を驚かせた聯想集団有限公司・レノボの若き総帥である。この買収劇で一気に世界第3位のパソコンメーカーへと飛躍、パソコン界の巨人・米デルに挑もうとしている。しかし、企業文化が異なるIBMとの組織融合、複雑な国際ビジネスへの対応、さらにパソコン市場で独自 ...

中国河南省。ここに多く住民がエイズウイルスの感染に苦しむ農村地帯がある。貧困に苦しむ人々が、かつて生活のためのお金を得ようと、ずさんな管理の下で行われていた売血に走ったことが原因だ。現在、中国政府は38の村を重点地域として特定し、医療支援などを行っている。しかしエイズ感染者は少なくとも200以上の村に広がっているとされ、未だ十分な支援を受けることができない村もある。そ ...

今年春、中国各地で相次いだ反日デモ。中国の若者の反日感情が大きくクローズアップされる中、中国で活躍する一人の日本人俳優を巡って若者たちの間で論争が起きている。北京在住の矢野浩二さん(31)。去年12月に中国全土で放映された人気ドラマ『記憶の証明』に出演し、日中戦争時の中国人捕虜収容所の総監を演じた。矢野さん演じる日本将校は捕虜と対話し信頼関係を築くなど、これまでの抗日 ...

中国残留孤児二千人が国を訴えた国家賠償訴訟。その過程で、これまで知られることのなかった資料の存在が明らかになった。厚生省が孤児一人一人の安否や帰国意思を調べて作っていた「究明カード」である。そこからは、孤児が日本に帰ることを夢見ていた間の国の対応が読み取れる。昭和34年以降、国は消息の分からない孤児たちに「戦時死亡宣告」を行うよう、家族に同意を求めていた。カードには繰 ...

WTO・世界貿易機構加盟から3年、「世界の工場」から「世界の市場」へと急速に変貌を遂げている一方で、反日デモが相次ぎこれからの関係が懸念されている中国。世界各国の企業が進出成功の鍵を探る中で、今注目を集めているのが日本のコンビニの動きである。去年12月の小売市場全面開放に先立って、4月に進出したセブンイレブンは、日本で成功させたモデルをそのまま中国に持ち込むことで、成 ...

中国各地で続く大規模な反日デモ。週末ごとに主要な都市で行われ、次第に激しさを増している。当局からの中止の呼びかけを無視する形で大規模なデモが行われた上海や香港。しかし投石などの暴力行為が行われたにもかかわらず、警察官らが阻止しなかったことなど中国政府の対応が、様々な憶測を呼んでいる。次の大規模デモが計画されているのは5月4日。日中首脳会談などで、解決の糸口は見えるのか ...

先月26日、ウクライナ大統領選挙のやり直し決選投票で、勝利を収めたユーシェンコ候補。与党陣営の仕掛けた不正選挙に反発した民衆が、選挙のやり直しを求め、「オレンジ革命」を成し遂げた。その背後には、欧米のバックアップがあった。欧米の影響を受けたNGOが、革命の土壌を作り上げ、地元勢力を後押しした。在米ウクライナ系アメリカ人が莫大な活動資金を提供、さらに選挙監視団を派遣する ...

1日、ロシア南部の北オセチア共和国で起きた、武装勢力による学校襲撃事件。 3日、ロシアの特殊部隊が突入、制圧したが多数の犠牲者がでた。チェチェンに駐留するロシア軍の撤退を求めていた武装グループ。ロシア当局は、旅客機同時爆破事件やモスクワ地下鉄爆弾テロ事件などとの関連の疑いを強めている。 さらに激化するチェチェンとロシアの根深い対立。モスクワと現地ベスランを中継をで ...

家電製品や携帯電話、カーナビゲーションなどソフトウェアの開発を、中国人エンジニアたちが担い始めている。 舞台は中国大連市、彼らの武器は豊富なIT知識と流暢な日本語。先ごろ、大連市が整備した「大連ソフトウェアパーク」には、60を超える海外のIT企業が進出しているが、その3分の2は日本企業。ほとんどが合弁の形での進出だが、中国側のパートナーとなるのが、中国最大のIT開発 ...

イラク人捕虜虐待事件にアメリカ世論が大きく揺れている。戦争支持率は30%台に急落、イラクからの撤兵を求める声も強まっている。 虐待に関与したとされる憲兵部隊7人の兵士の地元では、家族が「少数の兵士による仕業」とする軍に対し「上官の命令に従っただけ」と反論、ブッシュ政権への批判を強めている。その一方で地域住民が7人の兵士を激しく非難する集会を開くなど、事件の波紋は広が ...

日本で学ぶ中国人就学生は約3万人、その数はこの10年間急増しつづけてきた。 しかし、犯罪を犯し逮捕される就学生が相次いだことなどから、政府はこの春、中国からの就学希望者の7割以上を不認定にするという大ナタを振り下ろした。日本社会から厳しい目で見つめられるようになった中国人就学生たち。 去年末から東京荒川区の中国人就学生寮で密着取材を始めたが、詐欺で学費を騙し取られ ...

いまロシアマフィアが、日本に深く入り込もうとしている。盗難RV車、拳銃や薬物の密輸などで暗躍するマフィア。 年々その犯罪数が増加するなか、ロシアマフィアが日本の暴力団と深く結びつき、巧みに”しのぎ”のシステムを作り上げていることが、マフィア幹部・暴力団関係者の証言から浮かび上がってきた。暴力団が用意しロシア船に積み込む盗難車。その”代金”として支払われるのは密漁で採 ...

大統領選挙に圧勝し、政権基盤を固めたロシア・プーチン大統領が、新しい駐日大使に任命したアレクサンドル・ロシュコフ氏。 これまで外務次官として対日政策を立案し、北朝鮮の核開発問題では、キム・ジョンイル総書記と交渉を行なった大物外交官である。停滞している領土交渉で、プーチン政権が模索する「新しいアプローチ」とは何か。領土問題に端を発する両国民の間のしこりをどう解消してい ...

日本経済の回復を支えているのが輸出、中でも中国向け輸出だ。世界の工場と言われた中国は、所得の高まりから内需も急速に拡大している。鉄や化学製品から電子部品に至るまで日本製の高品質部品・部材への需要が大きく伸び、中国特需とも言える現象が起きている。 ある大手部品メーカーは日本でしか作れない部品の生産に特化し、業績を急回復させた。中小企業も、ネットで中国地場企業からの受注 ...

日本からおよそ8億円の資金援助を受けたロシアの原子力潜水艦の解体作業が、去年12月に始まった。ロシアの放射性廃棄物の海洋投棄をきっかけに、国際的支援の必要性が高まり、極東地域の原潜解体作業に日本も関わることになった。 ロシアの研究機関の調査報告書によると、退役原潜76隻のうち46隻が現在、放置されたままで、すでに腐食して海水が侵入しているものもある。放射能漏れの可能 ...

中国からの留学生や就学生の数が急増、今年に入り10万人を突破した。特に増えているのが東北部の出身者で、全体の半数以上を占めている。大連市では2000社(中国随一)を超える日系企業がひしめき合い、日本語の出来る留学経験者が好待遇されていることから、若者の間で空前の日本留学ブームが沸き起こっている。 しかし、こうしたブームの陰で、現実の日本生活では就学生をねらった詐欺な ...

12月7日のロシア下院選挙。プーチン与党・統一ロシアの圧勝が予想されるが、その背景には脱税容疑で逮捕された巨大財閥ホドルコフスキー氏と野党の密接な関係に焦点をあてて、攻撃した選挙戦略があった。 ロシア最大の石油メジャーで、世界的な大富豪の一人に名を連ねたホドルコフスキー氏はロシア経済発展の申し子として世界中の注目を浴びてきた人物である。彼は、自らNGO団体を立ち上げ ...

昨日打ち上げられた中国初の有人宇宙ロケットが今日着陸。米ロに続き、自力で人間を宇宙に送った3番目の「宇宙大国」になった。 ロシアの技術を取り入れながら独自に進めてきた開発・実験の映像を、今回NHKは入手。4回にわたって行われた無人宇宙船の実験では、ダミー人形を使って生命維持のデータを収集。電池パネルやドッキングポートも搭載し、将来の長期滞在や宇宙ステーション建設も視 ...

中国残留孤児の訪日調査が始まって20年あまり、これまでに帰国した孤児は2400人を数える。 高齢化が進み平均年齢は60歳を超え、全体の約7割が生活保護で暮らす苦しい生活を送っている。懸命に働き続けたが報われず僅かな年金しか得られない人や、祖国への思いを胸に帰国したが日本社会にとけ込めず引きこもる人たち。9月24日には全国の中国残留孤児が国を相手に損害賠償を求め提訴し ...

中国・胡錦涛国家主席が「硝煙のない戦争」と呼んだ新型肺炎の制圧への取り組み。北京が感染地域リストから除外された今、中国当局が未曾有の危機にどう対処したのかの実態が明らかになり始めた。 感染者が急速に広がる中、北京では各区ごとに公安新型肺炎対策チームが発足、感染の疑いのある人を速やかに発見し、病院への搬送や周囲の隔離作業を進めてきた。撮影された映像には、病気の不安にお ...

サンクトペテルブルク300年祭が開かれているロシア。EU、G8の参加国など、40を超える国の首脳が集まり、サミット正式参加を内外にアピールする場となる。 急速な経済成長をとげる中、都市部では「中間層」が誕生し、空前の消費ブーム。 原油に依存した経済構造を脱却して、製造業も躍進しつつある。 国内経済の建て直しに全力を上げてきたプーチン政権の下で、ロシアはどのように ...

急成長する中国市場に日本の中小企業が殺到しようとしている。 不況続きの国内市場にはもう頼れないというのだ。「安価な労働力」から「巨大マーケット」へ、中国への眼差しも大きく変わりつつある。しかし、原材料をどこから仕入れ、どこに販路を築くのか、多くの中小企業にはそのノウハウがない。 そこに目をつけたのがUFJ銀行。中国の商慣行や地域の諸事情に詳しい現地スタッフを大量採 ...

急成長によって莫大な資金を手にした中国企業や中国資本の日本進出が静かに始まってる。 中国側が狙うのは、高い技術力を持ちながら資金ぐりに苦しむ日本の中小企業。高いブランドイメージや優れた管理ノウハウもさらなる成長を狙うには重要だと中国企業は捉えている。 そうした中で東京に、両者のM&Aを仲介する業者が登場。現在、5つの案件を進めているという。上海で活況を呈している「 ...

爆発的な成長を続ける中国経済。世界の関心は、低コスト労働力に基づく生産力から、旺盛な購買意欲を示す消費市場そのものに広がろうとしている。 都市部ではニューリッチと呼ばれる起業家や外資系企業の高給取りが次々マンションや車を買い始めた。そうした大量消費階層の急増を背景に、中国で始まった消費関連企業どうしの激烈な競争を密着リポートする。 家電量販店トップ1と3による消費 ...

目的意識を失いがちな日本の大学生に、成長著しい中国の製造現場を体験させようという試みが広がっている。 中国シンセンにある日系の工場団地「テクノセンター」では、2年前から大学生の受け入れを始めた。学生たちはここに2週間滞在し、内陸部から出稼ぎにやってきた少女たちと交流を深める。一緒に工場で働いたり、同じ宿舎に寝泊りする中で、中国の成長の原動力ともいえる、強い目的意識、 ...

携帯電話で国内最大手のNECは今年、中国市場へ本格的に進出した。 半導体、パソコンなど日本のお家芸といわれてきた中核事業が次々に海外メーカーに破れる中、iモードや第三世代携帯電話を世界に先駆けて手がけてきた日本のメーカーが、激しい国際競争を制することができるのか。アメリカを抜いて携帯電話保有台数・世界一となった中国で主導権を握れるのか。その挑戦を描く。

中国産の冷凍ホウレン草から相次いで発見された濃度の高い残留農薬。このうちほとんどが、クロルピリホスというシロアリ駆除にも使われる殺虫剤だった。 冷凍ホウレン草を輸入していた日本の食品会社は、現地向けに農薬についてのマニュアルをつくっていたが、徹底指導ができていなかった。また、国の検査も十分には行えていなかったこともわかった。国は検査を強化し、問題がある場合は輸入禁 ...

いま、中国では日本メーカーのブランド品をそっくり真似たニセモノが大量に出回り、中国政府も取り締まりに手を焼いている。しかも、巧妙な手口で法律の網の目をくぐり抜ける業者も現れている。ニセモノ大国との批判まで聞かれる中国からの最新報告を伝える。

1986年4月、チェルノブイリで史上最悪の原発事故が勃発した。そのチェルノブイリは去年12月15日、ようやく閉鎖された。しかし、およそ120トンもの核燃料が危険な状態で残されているほか、老朽化による建物崩壊の危機も忍びより、新たな惨事が起こりかねないとの声も高まっている。未曾有の原発事故が残した“負の遺産”を考える。

改革・開放の道をひた走る中国で、13億の国民の先頭に立ってらつ腕を振るう人物がいる。朱鎔基首相だ。江沢民国家主席を支える中国政府の指導者として、中国経済の改革をきぜんとした姿勢で押し進めてきた。その朱鎔基首相が、12日の日本訪問を前に北京で、首相就任後初めてNHKのインタビューに答えた。中国の改革の行方はどうなるのか、そして今回日本にどんなメッセージが届けられるのか、 ...

ロシアのプーチン大統領が権力を引き継いで2か月が経過した。新大統領の掲げたスローガンは「強いロシアの復活」である。肥大化したマフィアやマスコミへの厳しい対決姿勢、地方への統制強化、一歩も譲らない外交姿勢。強い国家の実現を目指す47歳の新しいリーダーの戦略を追う。

昨年の大晦日、8年にわたってロシアの舵取りを行ってきたエリツィン前大統領が、突然クレムリンを去った。ここ数年は、常に健康不安がつきまとい、改革の志半ばでの辞任だった。後継者に選ばれたのは、KGB出身のプーチン氏。経歴は謎に包まれたままだ。チェチェンへの軍事進攻など強硬路線をひた走るプーチン氏が、なぜ国民の熱い支持を受けているのか、ロシアで今何が起きているのかを探る。

日本の近くのサハリンで今、石油ラッシュに沸いている。この夏、沖合にある海底油田で原油の生産が始まった。サハリンでは欧米の大手石油会社などが次々と進出。辺境の地と言われたサハリンが大きく変わろうとしている。アジアのエネルギー地図を変えるとも言われる3兆円の巨大プロジェクト。各国の思惑と日本への影響を探る。

明日、建国50周年の国慶節を迎える中国。誕生から半世紀を迎える中国の理想と現実について北京から国谷キャスターが報告する。

改革開放政策のもと、飛躍的な経済成長を遂げてきた中国で今金融機関の経営危機が相次いでいる。特に衝撃を与えたのは、中国でも大手のノンバンクの破たん。負債総額は日本円で凡そ5千億円。中国側は海外の債権者に対して、このノンバンクの対外債務を公的資金で返済する考えはないと表明している。日本の銀行にとっても問題は深刻、このノンバンクをはじめ中国の金融機関に多額の融資をしているか ...

いまロシア経済の主役は、物々交換。深刻な現金不足に直面する企業が生き残りをかけている。街角でモノを売る市民たち。給料を現金で受け取れず、現物で支給されているのだ。経済危機が続くロシアで何が起きているのか。物々交換の実態に迫る。

改革開放政策が打ち出されて20周年を迎える中国。今、江沢民国家主席は、農村の改革を呼びかけている。農村の近代化を目指して始まった改革開放、一部の農村は豊かな生活を手に入れた。しかし改革の波から取り残された農村の多くは、貧困に苦しみそれが様々な社会問題を引き起こす要因にもなっている。貧しい農村を救え、豊かな村が手を差し伸べる試みが始まった。農村のリーダーを選ぶ選挙も中国 ...

50年以上にわたって、ロシアに占拠されたままの北方領土。問題解決に向けた日ロ両国の話し合いが、いま山場を迎えている。これまで決まっていなかった国境線を画定しようという日本の提案に、エリツィン大統領がどう回答するのか、12日の日ロ首脳会談に注目が集まっている。NHKでは首脳会談を前に、島に住むロシア人1000人に意識調査を行った。北方領土の返還について「賛成」とこたえた ...

ロシアでは、破産寸前の国庫を救うため税金警察が強制的に税金を徴収している。国債の乱発で国の借金は大きくふくらみ、ロシア政府の財政は危機的状況となっている。通貨の信用も大きくゆらいでいる。先週以来ルーブルは売られ続け、きのうついに大幅に切り下げられた。市民の間では、政府への不満が高まっている。ロシアはなぜ金融危機に陥ったのか、ルーブル切り下げの舞台裏に迫る。

お互いに胸の内を開いて話し合おうというノーネクタイ会談。26時間で日本を駆け抜けたエリツィン大統領に対して、橋本総理は北方領土に関する新提案を行った。 今、ロシアに対する日本の戦略は何か、今夜は日ロ関係のすべてを知るキーパーソンに、交渉の焦点を問う。

国内にひそむ不法就労の中国人。彼らの多くが地下銀行を使っている。1年間に数百億円もの金を動かす中国人地下銀行。その実態はこれまで闇に包まれていた。出稼ぎマネーを追って香港へ。企業が脱税のため地下銀行を利用していることが浮かび上がってきた。中国人社会に根を張る地下銀行のネットワーク、日本、中国、そして香港、闇の送金ルートを追跡する。

改革開放をひたはしる中国、その中国にとって最重要課題となっているのが、競争力のない国有企業の改革だ。上海では日本人コンサルタントを雇い、改革に取り組む国有企業がある。生産現場の思い切った効率化従業員の半減など、大胆な合理化をすすめようとしている。はたして改革は成功するのか、中国の国有企業改革の最前線をリポートする。

ロシアのタンカーから大量の重油が日本海に流れ出す事故から半年、自治体や被害関係者への被害補償が最大の問題になっている。補償の上限は、220億円、それをはるかに上回る請求が予想され、いま厳しい査定が行なわれている。大規模な原油流出事故が東京湾で起きたこの日、半年前の重油流出事故の補償交渉の行方を追う。

今、日本に住む中国人が次々と新会社を設立している。社長を務めるのは中国の開放政策によって、留学生として日本に来たエリートたちである。中国人同志の人脈を駆使し、高い技術力を武器に業績を伸ばしている。 「新華僑」と呼ばれる人々の成功の鍵は何か、新しい華僑ビジネスの戦略に迫る。

改革、開放、自由化の路線を走る中国。経済の自由化にともない企業の在り方から労働事情も変化した。これまでは国の人材分配の政策で就職先を決められていた大学生も自由に就職先を自分で選べることになった。当然就職活動もよい職場をめぐって競争が激しく行なわれることになった。増大した失業者、自由化されてきた経済活動のさなか、生き残るために人材を求める企業、新しい仕事を作って働く元失 ...

去年の秋からことしにかけて、東京都内を中心にベンツが盗まれる事件が相次いでいる。日本で盗まれたベンツが、香港で発見されたことから事件は、大がかりな窃盗団の犯行だと見られている。窃盗団とはどんな組織なのか、なぜ日本の高級ベンツを狙うのか、窃盗事件の謎を追う。

北京大学のエリートたちが開発、抜群の性能を備えた中国製のパソコンソフトが日本に上陸した。今中国では、12億の民から選び抜かれた天才たちが、次々とソフト開発に加わろうとしている。独創的な発想とひらめきを引き出す英才教育を背景に、急速に力をつけている中国ソフト産業の実態に迫る。

今年に入って中国人密航者が急増している。1月から3月の間の密航者の検挙は579人にのぼっている。過去最高の密航者の増加の背後には蛇頭という組織の暗躍がある。募集から送り込みと非合法旅行社が活躍する背景と実態を探る。

この冬、毛ガニやタラバガニといった高級なカニが大幅に値下がりした。北海道の港には今、ロシア船によって大量のカニが水揚げされているが、その大半は、北方領土などでロシア船が密漁し不法に日本に持ち込まれたもので、それがカニの値下がりを支えている。NHKが入手したVTRなどを通して、ロシア船密漁の実態に迫る。

エリツィン大統領の病気で激しさを増すロシアの権力闘争をリポート。

冷戦時代、旧ソビエト海軍の主役を務めた原子力潜水艦が次々に退役している。しかし解体は進まず、核燃料を積んだまま危険な状態で放置されたままのものが数多くある。また核燃料の保管場所もなく高レベルの放射能汚染も起きている。解体はなぜ進まないのか、ロシアの危険な核管理の実態を探る。

今年6月、ソ連邦崩壊後初めての大統領選挙が行なわれるロシアの政界では今、すべてが選挙をにらんだ思惑と計算の中で動いている。チェチェン人人質事件とそれに対するエリツィン大統領の強硬策と誤算。大統領選挙の行方。これらはいったいどのように関係しどのように絡み合っているのか、複雑なロシア情勢を解き明かす。

世界第2の石油埋蔵量を誇るカスピ海。ここで生産される石油をどのようにして世界市場に運びだすのか、石油パイプラインのルートをめぐって、アメリカ、ロシアを巻き込んだ激しいつばぜり合いが繰り広げられている。 石油の道をどの国が支配するのか、今夜は、繰り広げられる熾烈な戦いを追う。

ロシアの軍事宇宙技術など最先端の技術やロシアのトップクラスの科学者が今続々と日本に流入している。ロシアの技術を使った車のホイールやコンピューターのソフトなども日本の市場に出てきた。今夜はロシアの最先端技術流出の背景を伝える。

サハリン北部の町ネフチェゴルスクは、先月28日の大地震で壊滅的な被害を受けた。犠牲者は、これまでに1700人余りに上り、今も多数の人が行方不明になっている。連邦崩壊後のロシアで最大の犠牲者を出した今回の災害は、どのようにして発生し、何が被害を大きくしたのか。 番組では、サハリン地震の全貌に迫る。

改革開放の流れの中、急激な経済成長が進む中国で犯罪が急増している。殺人、強盗、麻薬取引など特に犯罪の凶悪化が進み、中国にとって、今や犯罪取り締まりが最優先課題となっている。これまで外国のマスコミには公開されたことのない中国警察の現場の取材を通して、取り締まりの実態に迫る。

ロシアのチェチェン進攻は2か月後の今、チェチェン側の反撃で泥沼化している。エリツィン政権はなぜ進攻を強行したのか。小林モスクワ支局長はエリツィンの延命策とみる。その論拠を厚みのある映像報告で示す。報告の中で、強硬派の中枢にいるコルジャコフ大統領警護隊長の姿を彼の肉声のテープをもとにクローズアップする。

改革・開放政策を強力に進めている中国。今夜は、その中国で進行中の2つの巨大国家プロジェクトの全貌について伝える。

<チベット>中国のチベット融和策の結果、歴代のダライ・ラマの宮殿であるラサ市のポタラ宮が修復されて盛大な祝典が行なわれた。<女文字>文化大革命で追放された女文字、漢字とは異なり婦人たちだけが読み書きできた文字の研究が進んでいる。しかし女文字の読み書きができる婦人は今やほとんどいない。そのリポート。

旧ソ連崩壊後同地域では133件の航空機事故が起き犠牲者は1100人を越す。最近でも大きな事故が相次いだ。このうちのアエロフロート機の事故では75人の犠牲者がでたが機内では機長の息子が操縦席で父親から操縦をならっていたことが分かった。NHKはこのボイスレコーダーを入手した。この操縦席の会話を分析し合わせて最近のロシアの航空事情をリポートする。

今、女子陸上の中、長距離種目で、“馬軍団”の異名をとる中国女子陸上チームが世界の注目を集めている。チームを率いる馬俊仁コーチが編み出した独特の練習方法と、漢方薬を使った健康管理によって選手を強化したとされるその秘密に迫る。

今夜は、台頭してきたロシアの大国主義について伝える。ロシアでは、ジリノフスキー自由民主党党首を中心に、「大国」が新しい流れになってきている。ジリノフスキー党首が、ロシアをどこへ導こうとしているのかを探る。

去年13%という高い成長率を記録した中国では、開発の遅れた内陸部から、特に成長が著しい沿海部の大都市への人口移動が目立っている。人々は何を求めて旅立つのか、またそれは中国をどのように変えようとしているのか、中国の出稼ぎ最新事情を探る。

8年前のチェルノブイリ原発では事故直後の処理作業にあたった60万人が被ばくしたという。なぜか、作業の実態や彼らの健康状態をリポートし放射線の強い所での作業は無謀ではなかったか、人海戦術以外の方法はなかったかなどの疑問を提起する。

社会主義市場経済を掲げて急成長する中国と、人権問題などで国際的に非難を受けているミャンマーが、今、交流を活発化させている。辺境の地といわれた国境地域は、今、ビルが建ち並ぶ都会へと変貌し、人と物、金があふれている。その知られざる現状をリポートする。

Prat1 中国の旅客機がハイジャックされ台湾に着陸する事件が相次いでいる。去年1年で10件というハイジャック続発のなぞを追う。Prat2 5年前の天安門事件で民主化運動の拠点となった北京大学が、いま、大きく様変わりし、ハイテク企業の経営に乗り出している。社長を初め重役すべてが教授というその企業の実態を伝える。

かつて、アメリカの激しい競争を繰り広げたロシアの科学技術が危機にひんしている。その現状を2つのリポートを通して伝える。 Part1 原子力潜水艦浮上せず Part2 栄光の宇宙産業はいま

保守極右勢力が躍進した、ロシアの新しい議会の選挙の結果を検証する。

チベット仏教の高僧、パンチェン・ラマを祀る大供養祭がチベットで行なわれた。この儀式を、中国政府は、20億円もの費用を投じて全面的に支援した。中国政府は、なぜ宗教の儀式にこれだけの力を注ぐのか、大供養祭の裏側にある政治的な背景を探る。

身元引受人の無いまま強行帰国した中国残留婦人のその後について。帰国した12人は全員の落ち着き先が決まったが、親族に引き取られるのは3人に過ぎない。彼女たちの突然の帰国は親族に、日本に何を問い掛けたのか。横田はつゑさんを通して考える。

エリツィン大統領と議会側の対立は、大統領側が議会側の拠点となっていた最高会議ビルに戦車部隊も動員して、武力鎮圧に発展した。 議会と大統領の交渉はなぜ決裂したのか、最悪の事態を迎えたロシアはどうなるのか。東京とモスクワ、ワシントンを結んで伝える。

エリツィン大統領の突然の議会解散宣言は、ロシアに事実上二人の大統領が正当性を競うという異常な事態を生み出した。この政治危機をエリツィン大統領はどのような手段で切り抜け、勝利を得たのかその内幕に迫る。

今年になって相次いでいる中国からの密航事件について、その背景を探る。

太平洋戦争中に日本へ連れてこられた中国人について、終戦直後外務省と企業が作成した報告書が発見された。この報告書をもとに中国人強制連行の実態に迫る。

国民投票で選ばれたエリツィン。なぜ、ロシア国民はエリツィンを支持したのか、その背景を探る。 パート2は、現代中国を描きベストセラーになった「ワイルド・スワン」の著者コン・チャンさんにインタビュー。

G7、先進7ヵ国の外相と蔵相による東京会議が今日終わり、ロシアに対する総額434億ドル、4兆9千億円におよぶ新たな支援策が決まった。年率2600%に達するインフレ、破綻した経済システムの中で、混迷を深めるロシア支援の実態とその政治的な思惑に迫る。

危機をはらむロシアの最新情勢にクローズアップ。大統領と議会の間で激しい権力闘争が続くロシアを多角的に取材し、何が今の危機を生み出したのか、政治闘争の裏で何が起きているのかを伝えた。