どうなる被災後の“お金” 能登半島地震 くらし再建の壁

「補助金をもらうために、借金をしなければならない…」。能登半島地震から3か月、被災地では、“お金”にまつわる問題が深刻化。収入の道が閉ざされたものの、生活やなりわいの再建に必要なお金の工面ができません。自宅が「一部損壊」と判定されれば、支援金はゼロ、修理制度も対象外、仮設住宅にも入れなくなります。何が再建を阻むのか、どうすれば一刻も早く再建できるのか。災害に見舞われた ...

「補助金をもらうために、借金をしなければならない…」。能登半島地震から3か月、被災地では、“お金”にまつわる問題が深刻化。収入の道が閉ざされたものの、生活やなりわいの再建に必要なお金の工面ができません。自宅が「一部損壊」と判定されれば、支援金はゼロ、修理制度も対象外、仮設住宅にも入れなくなります。何が再建を阻むのか、どうすれば一刻も早く再建できるのか。災害に見舞われた ...

「もうあきまへん下敷きになってます…」石川県珠洲市の自宅で生き埋めとなりその後救出された男性が撮影した映像には、命の危機が差し迫る極限の状況が映し出されていました。発災から3カ月、被災者自らが撮影したこうした“未公開映像”の存在が次々と明らかになっています。あのとき被災地はどんな事態に追い込まれ、何が生死を分け、そこから得られる教訓とは何なのか。記録を残した被災者とと ...

家が壊れたのに仮設住宅に入居できない人。故郷を離れ避難先を何度も転々とせざるをえない人。いつまでたっても復興できないのはなぜか?能登半島地震でも翻弄される被災者が目立ち始めています。背景には、国の復興政策が被災者の個別事情に応じた生活再建に十分に踏み込めていない現実があると専門家は指摘します。どうすれば「誰も取り残されない復興」を実現できるのか。どこまでが自己責任なの ...

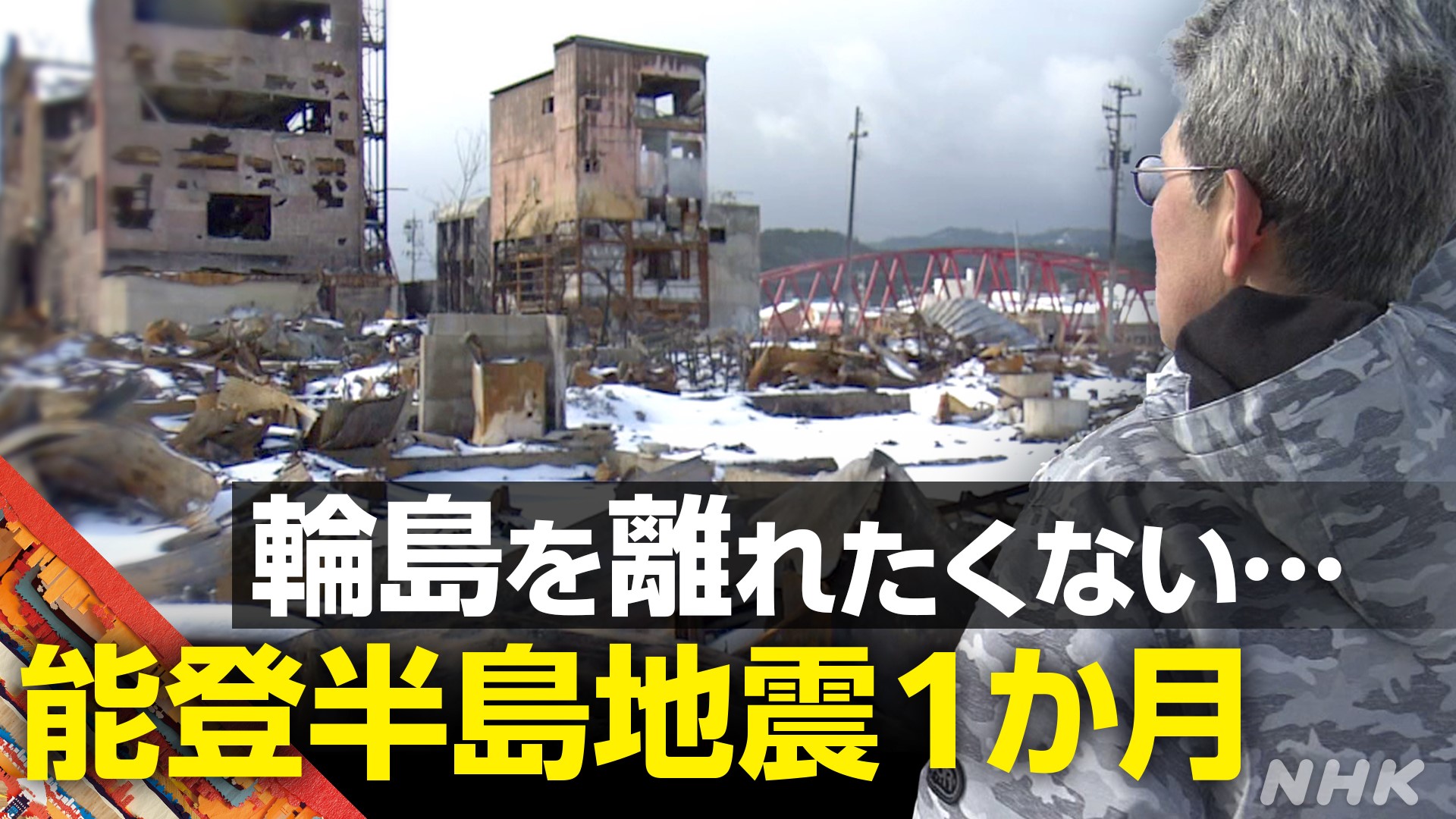

千年を越す歴史を持つ輪島朝市は地震で300棟が焼失したとされます。その11日後、取材班は輪島朝市に入り、商店や食堂、輪島塗の販売店を営む人たちを取材。120を超える工程がある輪島塗は職人が一人欠けても産業が成り立たず、漁は海底が隆起したため再開できません。厳しい避難生活を強いられる上に、先行きの見通しが立たず故郷に残るか離れるか、選択を迫られていました。八方ふさがりの ...

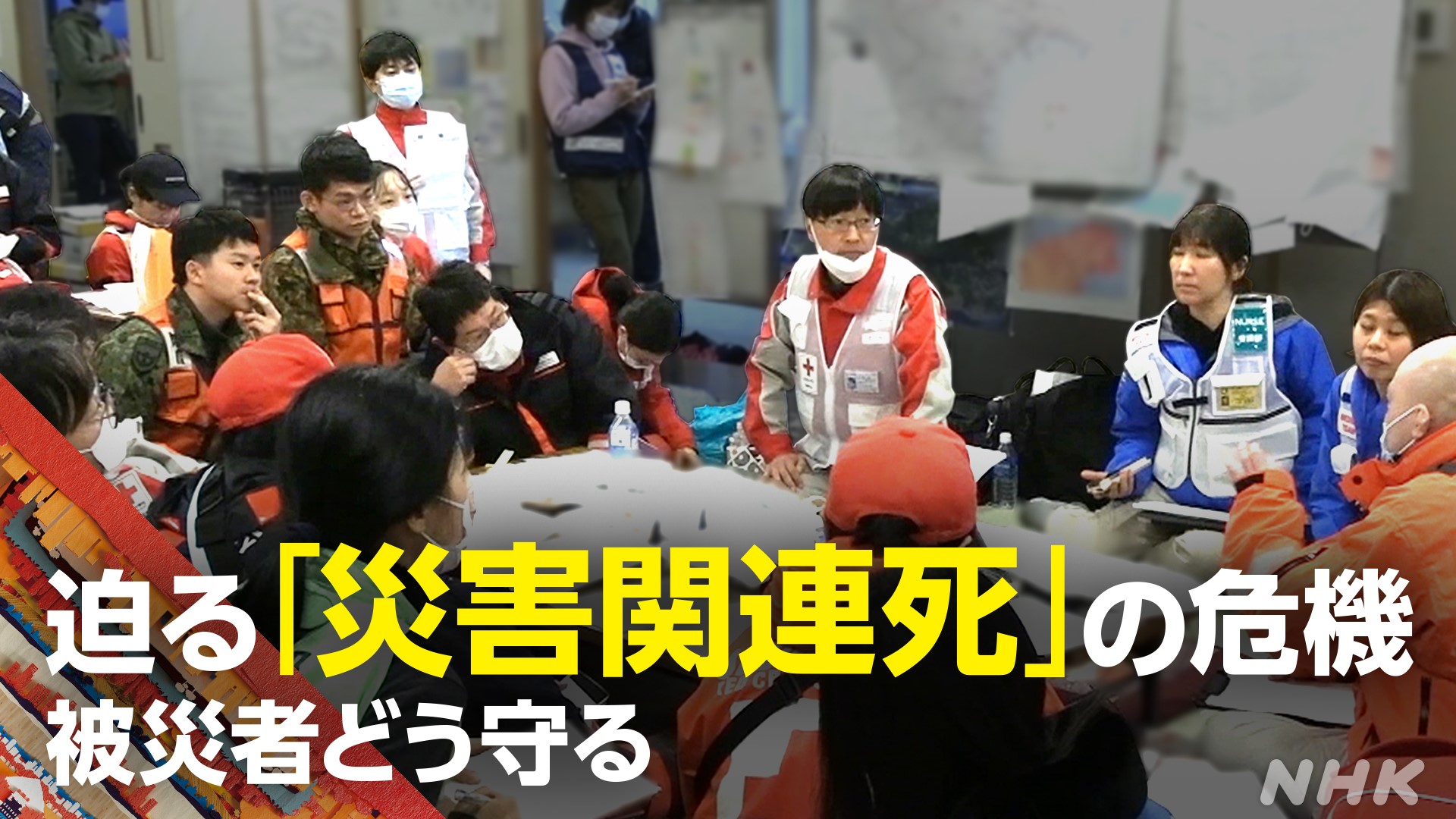

能登半島地震の被災地は今、瀬戸際に。生活環境の悪化や精神的負担などで命をも奪う「災害関連死」の危機。最も多くなるのが発災後1か月以内とされ、どう命を守るのかが喫緊の課題に。災害関連死の概念が生まれたのは29年前の阪神・淡路大震災。圧死などの「直接死」だけでなく、心不全や肺炎といった疾患で命を落とす者も少なくないことが明らかに。当時の経験を携え能登入りした医療チームの闘 ...

2024年が幕を開けた元日、日本を襲った巨大地震。石川県能登半島を震源とするマグニチュード7.6の地震は、津波、建物倒壊、土砂崩れ、大規模火災など数々の災害を引き起こし、死者・安否不明者など被害が拡大。その全容はいまだ見えていません。現地の緊急取材から1週間、新たに浮かび上がってきた今回の地震の脅威、長期化する避難と被災した人たちの現実、そして求められる支援や課題など ...

大阪を襲った震度6弱の地震。現地からの最新情報を交えながら、あらわになった「都市型災害」のリスク、地震発生のメカニズムに迫る。エレベーター数万基が緊急停止し、160基以上で人が閉じ込められる被害が続出。そして、渋滞や交通機関の麻痺が多くの混乱や帰宅困難者を生み出した。番組では少女の命を奪った“ブロック塀”がなぜ放置されてきたのかも徹底検証。各地に危険なブロック塀が多く ...

2年前、震度7の激震に2度も見舞われた熊本。被災地では、今なお厳しい現実が。倉庫や農業用ハウスなどに身を寄せる、いわば“軒先避難”を続ける人々の存在が浮かび上がってきた。一方、地震で傷ついた熊本城では、20年かけて復旧させる巨大プロジェクトがようやく動き出した。戦後最大規模の被害から文化財をよみがえらせる難工事。人々は、熊本城が元の姿を取り戻す日を待ち望んでいる。復興 ...

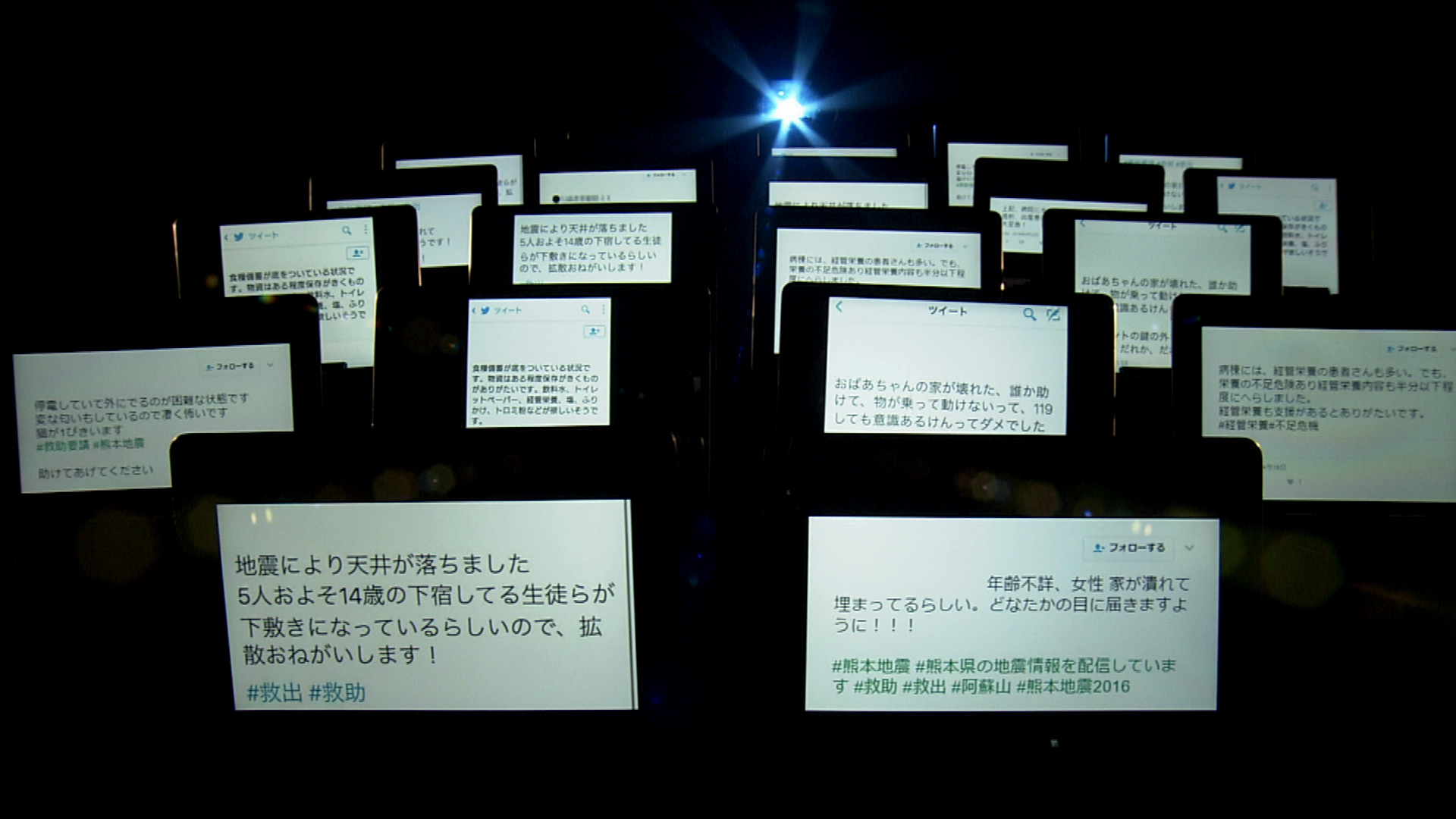

1年前の熊本地震。これまでの災害にない事態が起きていた。発災から1週間で地震に関するツイートは2600万件超(東日本大震災の20倍)。いわば“情報爆発”が起きていたのだ。SNS情報によって、命が救われたケースがあった一方で、“善意の拡散”の過程で情報が変化し、救助や支援の現場に混乱を招いていたことが明らかになってきた。熊本地震から1年。今後の災害で必ず起きる“情報爆発 ...

熊本地震から3カ月。地震列島・日本に新たなリスクが浮かび上がっている。地震の揺れで“ポジティブフィードバック”と呼ばれる現象がおこり軟弱地層から地下水が湧出、さらに崩れた山肌を豪雨が襲うことで緩い斜面でも土砂崩れが引き起こされる「複合災害」のメカニズムが明らかになってきたのだ。全国各地にこうした危険地域が点在していることも明らかに。新たなリスクの中で苦悩する被災地を見 ...

活発な地震活動が続く熊本、大分。今も多くの人が避難生活を送る被災地では、次々と新たな問題が持ち上がっている。避難生活による疲労や持病の悪化、なかでも、車中泊を続ける中で、エコノミークラス症候群になる人が増加しており、命の危機に陥る人も少なくない。また、衛生面での問題も深刻化している。南阿蘇村の避難所では、下痢やおう吐の症状を訴える人が相次ぎ、ノロウイルスも検出された。 ...

世界一のカルデラをいただく豊かな自然の中で1万1000余の人々が暮らす熊本県南阿蘇村。16日未明に発生した熊本地震の「本震」で甚大な被害を受けた。人や物の行き来の中心だった阿蘇大橋が崩落するなど、交通ルートの多くがいまも遮断されたままだ。 孤立を強いられる村。人々は、余震の恐怖に苦しめられながら、いのちを守るための“闘い”を続けている。番組では、自らも被災者となりな ...

マグニチュード6を超える揺れが連鎖的に襲い被害を拡大させている熊本を中心とする今回の大地震。最初の揺れに耐えた住宅が、2度3度目の揺れで倒壊した ケースが相次いだ。14日に起きた震度7の地震後、現地調査に入った愛媛大の森伸一郎准教授は、その後の本震で倒壊した住宅の状況から、最初の揺れで建物の耐震 性が大きく変質し、その後の倒壊を引き起こしたと見ている。 阪神淡路大 ...

九州地方を襲った直下地震。14日に熊本県益城町で震度7の激しい揺れを観測する地震が発生、16日未明にはマグニチュード7.3と最初の地震を上回る規模の地震が発生した。その後も激しい揺れの地震が連鎖的に続く中、住民たちは、不安を抱えながら避難生活を余儀なくされている。番組は、最初の地震発生からの4日間を徹底ドキュメント、住民たちや医療の現場、そして緊急消防援助隊に密着し、 ...

死者68人、12万人を超える避難者を出した新潟県中越地震から今月23日で10年となる。最大震度7、被災したのは高齢化と過疎が進む中山間地だった。あれから10年、大きな被害を出した旧山古志村は人口が急激に減少。特に20-40代の流出が顕著だった。ある集落は集団移転を決断するなど、地域の姿は大きく変わった。一方で、NPOなどの力を借りながら、行政に頼らない“地域のカタチ” ...

東日本大震災で過去最高の1兆2000億円が支払われた地震保険。新規の加入者が増え続けている。しかし今、査定に対し、被災したマンションの住民から様々な不満の声があがっている。査定の対象となるのは柱や梁など、建物の「主要構造部」の被害のみ。生活に不可欠なエレベーターや高架水槽などの設備の損傷が大きくても「主要構造部」に被害がなければ保険金は全く出ない。また、査定の区分が三 ...

『地震学は敗北した』。東日本大震災発生後、はじめて開かれた10月の日本地震学会のシンポジウムは、異例の“敗北宣言”で幕を開けた。世界最高水準を自負してきた日本の地震学は、なぜマグニチュード9.0の大地震を予測できなかったのか。研究者に動揺が広がっている。阪神・淡路大震災の後、大地震の長期予測に向け、力が注がれた地震のメカニズム研究。大陸の下に潜り込むプレート境界面にあ ...

東日本大震災で多くの児童が犠牲になった小学校がある。巨大津波によって全校児童108人のうち、74人が死亡・行方不明となっている宮城県石巻市立大川小学校。地震発生から避難準備を開始、津波が到来するまでにおよそ50分の時間があったにも関わらず、高台への避難の途中に、子どもたちは津波に襲われた。なぜ、幼いいのちがこれほどまでに失われたのか。二度とこのような痛ましい事態を起こ ...

東日本大震災発生の3月11日、首都圏では交通網の混乱から、大量の帰宅困難者が発生した。家族の安否が分からず10時間以上歩いて帰宅した会社員、渋滞に巻き込まれ現場にたどり着けない救急車、子どもを帰すかどうかで苦悩した学校現場などが続出。被災がわずかだったにもかかわらず大混乱した実態から、今後の課題も浮かび上がってきた。首都直下地震の帰宅困難者の想定は650万人。専門家は ...

今月22日、ニュージーランド南部の都市、クライストチャーチを直下型の地震が襲った。多数の日本人が被災、今も建物の中に閉じ込められている人たちの救出作業が懸命に続けられている。都市の直下で起きたため、激しい揺れと大きな被害をもたらした今回の地震。しかし、ニュージーランドは、これまで耐震対策の先進国として知られ、国内の活断層の位置を公表するなどの対策につとめてきたはずだっ ...

カリブ海のハイチで12日に起きた、マグニチュード7.0の大地震。首都・ポルトープランスでは大統領府や官公庁、それに、援助にあたっていた国連の現地本部やホテルなどが軒並み倒壊し、一部が炎上。死者は数十万人を超えるのではとの見方も出ている。首都機能は麻痺し、被災者の救出や復興に大きな支障が出ている。アメリカ地質調査所(USGS)によると、地震は同国を東西に走る「エンリキロ ...

9万人の犠牲者を出した四川大地震から1年。中国政府は、総額57兆円にのぼる景気刺激策の多くを被災地への支援にあてるとし、道路や学校、県庁舎建設などの復興作業が急ピッチで進んでいる。しかしその一方で、被災者の生活支援や住宅再建は思うように進まず、住民の間に不満が募りつつある。もともと被災地は産業が乏しく沿岸部への出稼ぎに頼ってきた地域。金融危機の影響で沿岸部での仕事を探 ...

東北地方内陸部を襲ったマグニチュード7.2の地震。被害は山間部に集中した。太平洋プレートが日本列島に沈み込むエネルギーで歪みが集中している地域で起きた大地震で山をえぐるような大規模な土砂崩れが起きた。栗駒山の火山灰が堆積し水を含むと崩れやすい地盤だったことが土砂崩れの被害拡大に繋がったと見られている。土石流に飲み込まれ7人が行方不明になった温泉宿「駒の湯」のある宮城県 ...

中国・四川大地震から1か月。復興のなかで改めて浮き彫りになったのが、急激な経済発展を遂げた中国の”貧困”や”格差”の問題だ。被災地の多くは貧困問題を抱える農村部。長く出稼ぎに行ってともに過ごす時間のないまま子どもを失った家族や、家も仕事も失い都市部へ移住する家族など、貧困が復興に影を落としている。中国政府は農村の復興を豊かな都市部の省や直轄市に割り当てた。農村部の被災 ...

中国内陸部を、阪神淡路大震災を大きく上回るマグニチュード7.8の大地震が襲った。中国政府の発表によると、これまでに死者は1万人を超え、被害はさらに拡大すると見られている。震源地は四川省の中心都市・成都の西北西90キロ付近で、震源に近い地域では通信や交通が寸断され、救助活動も難航している。震源近くは、ユーラシアプレートとインド・オーストラリアプレートがぶつかる、中国でも ...

中越地震からわずか3年。再び同じ地域を、震度6強の激しい揺れが襲った。「新潟県中越沖地震」。9人が死亡、1000人以上が手当を受けた。被害が集中した柏崎市では、300棟以上の家屋が全壊。前回の中越地震の時と比べ、全壊した建物の割合が多い事態となっている。なぜこのような被害が起きたのか。専門家によれば、通常は震源近くでは検出されない、比較的長い周期の地震波が発生している ...

能登半島を襲ったマグニチュード6.9の地震。被災地ではいまも多くの人々が余震の恐怖に怯えながら避難生活を続けている。今回の地震は高齢化が非常に進んでいる地域を襲った。輪島市の深見地区は道路が寸断され孤立したが、高齢者同士の助け合いで危機を脱出。災害時にはコミュニティで受け継がれてきた住民同士のつながりが大きな力を発揮することを示した。一方、避難生活が続くなか懸念されて ...

地震の大きな揺れが伝わってくる数秒~数十秒前に揺れを予測する気象庁の「緊急地震速報」。8月から一部で運用が始まる。先に伝わるP波(小さな揺れ)と後からくるS波(大きな揺れ)の到達時間の差を利用するこのシステム。例えば、東海地震が起きた場合、静岡市では揺れが伝わる約10秒前に、東京では約40秒前に速報できるという。当面は病院や鉄道、工場などに限って運用されるが、来年にも ...

5月27日早朝、インドネシア・ジャワ島中部で地震が発生。死者は5000人を越え、10万人以上が家を失った。各国の救援隊が活動を開始したが、ジャングルの中に点在する村々に十分な支援は届いていない。今回の地震は、マグニチュード6、3と比較的小規模だったのに関わらず、これほど大きな被害が出たのは何故か。現地では地震や耐震構造の専門家による調査が始まり、火山灰でできた柔らかい ...

18万人以上の犠牲者を出したインド洋大津波から1年。写真家の大石芳野さんが、被災地に暮らす子供たちを撮影する旅に出た。インドネシア・アチェ州とインド東岸の村。いずれも被災前に、大石さんが訪れたことがある場所だ。アチェの村では住民の半数以上が犠牲となった。以前知り合った少女を探して回るが、手がかりさえ見つからない。復興は遅々として進まず、生き残った子供たちも多くが学校へ ...

新潟県中越地震では、自宅が被災したために車中泊を強いられた人が相次いだ。こうした人がエコノミークラス症候群によって亡くなった「災害関連死」の事例が確認され、その危険性がクローズアップされた。 あれから1年、被災地では死に至らなかったものの、避難生活を続けるうちに血栓が出来てしまい、苦しんでいる人が今も多数いることが新潟大学の調査などで明らかになった。中には血栓が出来 ...

犠牲者が2万4千人にのぼっているパキスタン北部の大地震。国連によると、被害の激しかったカシミール地方のムザファラバードなどでは、建物の80%以上が倒壊したと見られ、パキスタン側の被災地全体で200万人が家を失ったとされる。本格的な冬の到来が1ヶ月後に迫るなか、今も余震が続いているため、被災者は夜も屋外での避難生活を余儀なくされている。国際社会からの支援物資は届き始めて ...

今月26日で発生から半年を迎えるインド洋大津波。しかし被災地の復興は一向に進んでいない。インドネシア・アチェ州の海岸部は今もがれきに埋もれたままだ。各国から集まった莫大な復興支援金はインドネシア政府にわたり、政府機関「復興庁」も新設された。しかし被害者の多くは掘っ立て小屋などで寝泊まりを続けている。生活再建のための援助が始まっていないのだ。日本人観光客も死亡したタイの ...

インド洋大津波の発生から間もなく2ヶ月。いま被災地では、今後の復興のあり方をめぐるさまざまな課題が浮かび上がってきている。 最も深刻な被害を受けたインドネシアのアチェ州では、膨大な支援物資は届いているものの、住民に送り届ける体制が追いつかないのだ。各国の緊急支援部隊は撤退を始めており、インドネシアは国連やNGOなどと協力して復興を進めるとしているが、必要な機材や人材 ...

中越地震で大きな被害を受けた小千谷市で今、貴重な歴史資料が失われようとしている。江戸時代に織物産業で栄えた小千谷では商家などが貴重な美術品や古文書を所蔵してきたが、地震で土蔵が壊滅的な被害を受けたため廃棄・処分されるケースが相次いでいるのだ。こうした中新潟大学は「歴史資料は地域に残してこそ価値がある」と、被災した蔵から所蔵品を救い出す活動を始めた。 一方東北大学では ...

14万人近くの犠牲者を出したインド洋の津波。被災者は500万人にのぼり、衛生状態の悪化などで、伝染病などの感染の恐れが急速に高まっている。 そうした中、今、史上最大規模の救援活動が展開しようとしている。各地での現状報告に加え、難航する安否確認の様子や専門家の現地調査で次第に明らかになってきた巨大津波の恐るべきエネルギーの実態などを伝える。

新潟県中越地震の被災地域には、知的障害者が4000人、精神障害者が1万人、そして視覚や聴覚を含む身体障害者がおよそ2万人余り暮らしている。地震直後、障害者への情報提供や安否確認は不十分で、多くの人々が不安な状況におかれた。 新潟県では、11月8日になって被災現地に相談窓口を置き本格的な対策に乗り出したが、急激な生活の変化に伴うストレスの問題など切実な相談が相次いでいる ...

新潟県中越地震では山間部の災害時における医療体制の脆弱さが浮き彫りになった。交通網が絶たれ、孤立した地域では深刻な医療の空白に直面。震度7を記録し、倒壊が相次いだ川口町では、外部からの医療支援が届くまでの3日間、たった2人の医師が6千人近い被災住民を前に孤立無援の医療活動を余儀なくされた。 長期化する避難生活の中で、被災者のストレスは日に日に高まり、”心のケア”への ...

震度6強の地震が3回襲った新潟県中越地震。揺れの強さを示す加速度は阪神大震災が800ガルだったのに今回の地震は1000~1500ガルといわれている。体に感じる地震の回数は240回をこえ住民の不安は続いているが被災の全貌はいまだに明らかになっていない。地震の空白地域といわれた所を、なぜ激震が襲ったのか。乗客150人新幹線はどのように脱線したのか。直下型地震のメカニズムを ...

予知を前提とした大規模な防災体制の整備が進められてきた東海地震。その根幹となる国の防災基本計画が今年、見直された。 国の東海地震対策が始まって25年目。GPS観測網の整備や新たなコンピュータープログラムによる解析技術の進歩などで、地震のメカニズムの解明が進み、予知の精度も飛躍的に高まっている。こうした成果を防災に生かすために、段階的に情報を出し、よりきめの細かい防災 ...

地震やテロなどの災害によって建物が崩壊したとき、瓦礫の下に取り残された人を探し、救助するロボット。その存在が現実のものになろうとしている。 去年アメリカで起きた9月11日の同時多発テロ。世界貿易センターが崩壊した現場に救助ロボットが投入された。人間も救助犬も近づけない危険な現場でロボットは大きな役割を果たし、10の遺体を発見した。 日本でも今年10月、神奈川県川崎 ...

東海地震の予知に向けた取り組みが始まって20年余り。国はきのう、膨大な観測データに基づく東海地震の新たな予測を発表した。コンピューターグラフィックスによるシミュレーションで、大津波の克明な動きが初めて明らかになった。最先端科学が明らかにした巨大地震の全ぼうに迫る。

今年1月、エルサルバドルを襲った巨大地震。大きな地滑りが発生し、1度に500人の犠牲者を出した。壊れた家屋は33万戸、被災者は160万人。実に国民の4人に1人が被害を受けた。そして地震から5か月、今なお、復興作業がつづく中、様々な問題が浮かび上がっている。とりわけ医療機関が受けた打撃は深刻で、市民の暮らしに重大な支障をきたしている。番組では、巨大地震をきっかけに浮かび ...

1月26日、共和国記念日の最中にインド西部を襲った大地震は、一瞬にして街や村を破壊し、犠牲者は1万4000人を超えた。過去50年で、最大の被害をもたらした地震は、どのように起きたのかを伝える。

伊豆諸島で地震が始まって1か月余り。有感地震は1万回を超え、震度5以上の強い地震も25回にのぼっている。地震はなぜ続くのか、不安を抱える島の人たちの暮らしとマグマのメカニズムに迫る。

1,2000棟を越える建物が倒壊した台湾大地震。深夜、眠りについていた多くの人々が生き埋めになった。これまでに確認された死者は2,100人を越えている。大地震を引き起こしたのは活断層であった。 活断層はどのようなメカニズムで動いたのか、そして被害はなぜ広がったのか、今夜は、台湾大地震を検証する。

20年前に作られた防災計画が、今年はじめて見直された。厳しく規制されていた避難場所や避難の方法などが緩和された。番組では、規制緩和後の課題を社会部の橋爪尚泰・記者と見直しに携わったメンバーの一人の廣井修・東大教授とともに検証する。

人工が密集する地域の真下で起きた大地震、難航する救出活動。地震発生から6日が過ぎ、生存者の発見が難しくなった。トルコは日本と並ぶ地震が多い国で、この地域で大きな地震が将来起きる可能性を専門家は繰り返し指摘していた。番組では、被害が最も大きかった、アダパザルなどの実状と今後の課題を報告する。

今夜は、パプアニューギニア沖で発生した地震による高さ15mもの大津波の謎に迫る。

阪神大震災は、都市の水道網を一瞬にして破壊した。水道網が寸断された結果、消火栓が使えなくなり又医療用の水も不足した。神戸市の水道が、完全に復旧するまでに3か月もかかった。地震に見まわれたとき水は確保出来るのか、地震に強い水道システムをどのように実現するのか考える。

神戸を中心に大きな被害をもたらした阪神大震災。被害の実態を把握するのに時間がかかり国の救援活動が遅れたと指摘された。また家族や知人の安否をなかなかつかめない人も大勢いた。情報不足の克服に向けた新しい取り組みを伝える。

先週鹿児島県奄美諸島を強い地震が襲い喜界島では2日続けて震度5の揺れに見舞われた。このところ日本列島の各地で起きている地震は何を意味するのか。日本の地下で何が起きているのか。番組では、日本列島の地殻活動に迫る。

サハリン北部の町ネフチェゴルスクは、先月28日の大地震で壊滅的な被害を受けた。犠牲者は、これまでに1700人余りに上り、今も多数の人が行方不明になっている。連邦崩壊後のロシアで最大の犠牲者を出した今回の災害は、どのようにして発生し、何が被害を大きくしたのか。 番組では、サハリン地震の全貌に迫る。

阪神大震災の際に火災が広がったのはなぜか、何回も火災が起きたのはなぜかを、被災者や消防関係者の話をもとに検証する。

現在、死者3597人、行方不明者659人。一昨日未明、阪神地区を直撃したマグニチュード7.2の地震で犠牲になった多くの人が、倒壊した建物の下敷きになった。建物の倒壊はなぜ多発したのか、また、人々がなぜ逃げ出せなかったのかを探る。

10月4日に起きた北海道東方沖地震の直撃を受け、最も深刻な被害がでた色丹島。80%の建物が壊れ、家を失った島の人たちは今だに続く余震の中、不安な日々を送っている。 番組では、島を捨てる人、残る人、北方四島の被害の実態と島の人たちの今を伝える。

日本とロシアが領有権をめぐって対立を続けている北方領土。周辺は豊かな漁場である。ロシアが事実上支配する海へと入ってゆく日本漁船がロシア国境警備隊によって銃撃されるという事件が相次いでいる。 番組では、緊張の海で今何が起きているのか最新の動きを伝える。

日本では、地震予知研究が積極的に進められ、予知は、いまや、国の防災対策の柱のひとつになっている。ところが、いま研究者の間から、地震予知に疑問を投げかける声が出始めている。予知はどこまで可能なのか、地震予知研究の最前線と防災対策のあり方を探る。

2ヵ月前ロサンゼルスを襲った地震では、道路やガス管など都市の機能が寸断され直下型地震の脅威を見せつけた。この地震の揺れは、ロサンゼルスに張りめぐらされていた地震観測網によってとらえられていた。どのような揺れが街を襲い被害をもたらしたのか、観測網がとらえたデータから再現する。

地震から3日目の惨状を伝えたうえで「なぜ火災は相次いだのか」「サンアンドレアス断層とは」「なぜ高速道路は崩落したのか」の3点を中心に現地リポートとスタジオの片山東大教授と伊藤解説委員が話を進める。

東海地震が起きたらどのような被害が予想されるのか、静岡県は、これまでになくきめこまかい県下3896のすべての町内会ごとの被害想定報告をまとめた。町内会別の災害カルテともいえるこの報告を、住民や行政はどのように受けとめ、どう対処しようとしているのかを検証する。

巨大地震から50日が過ぎた奥尻島からのリポート。

北海道南西沖地震で起こった津波を取り上げる。被害を大きくしたのは地震の直後に起こった津波であるが、津波はどのように伝わり被害をもたらしたのかコンピューター・シミュレーションを使って検証する。