今が勝負の花粉症対策▼花粉と肌荒れの意外な関係▼お米で新薬?

6歳で花粉症を発症し重い症状に悩まされてきた少年が、メガネとマスクなしで外を歩けるようになった治療法。花粉の遺伝子を組み込んだ「花粉米」、実際に食べたその効果は?最新報告・花粉が皮膚に与える意外な影響。肌の弱い方は要注意!花粉症対策の最前線を伝えました。さらに気象予報士・南利幸さんによる、この先1週間の花粉予報&暮らしの中でできる身近な予防策も伝授。

6歳で花粉症を発症し重い症状に悩まされてきた少年が、メガネとマスクなしで外を歩けるようになった治療法。花粉の遺伝子を組み込んだ「花粉米」、実際に食べたその効果は?最新報告・花粉が皮膚に与える意外な影響。肌の弱い方は要注意!花粉症対策の最前線を伝えました。さらに気象予報士・南利幸さんによる、この先1週間の花粉予報&暮らしの中でできる身近な予防策も伝授。

自分の財産を死後、家族ではなく社会貢献活動を行うNPOなどに譲渡する「遺贈寄付」。総額は年間400億円近くに上り、能登半島地震の被災地支援や治療の難しい病気の研究に活用されるなど広がりを見せています。背景には、団塊の世代が75歳以上となる“大相続時代”の到来や、「家の財産は必ずしも家族が継がなくてもいい」という家族観の変化も。遺贈寄付は社会をどう変えるのか。注目集める ...

大腸ポリープを一瞬で発見する内視鏡AIやがんのリンパ節への転移を見つける病理AIなど医療用AIの導入が進んでいます。AIは医師のサポート役として病の早期発見や迅速な診察などに活用されています。一方で、一定の割合で“誤診”が生じるという課題や、診断のプロセスが分からないといった問題も。AIが下した診断の責任は誰がとるのか?医療の質はどれくらい向上するのか?日米の最前線の ...

能登半島地震の被災地は今、瀬戸際に。生活環境の悪化や精神的負担などで命をも奪う「災害関連死」の危機。最も多くなるのが発災後1か月以内とされ、どう命を守るのかが喫緊の課題に。災害関連死の概念が生まれたのは29年前の阪神・淡路大震災。圧死などの「直接死」だけでなく、心不全や肺炎といった疾患で命を落とす者も少なくないことが明らかに。当時の経験を携え能登入りした医療チームの闘 ...

作家・西加奈子さんが語る“新時代へのエール”。カナダ・バンクーバーでの乳がん治療の体験をつづった自身初のノンフィクションがベストセラーに。その体験やこれまでの記憶を種に書かれた短編集も、多くの読者の心を打ち続けています。「あるべき姿」に縛られ息苦しさを感じる今の時代にこそ、「ありたい姿」や幸せのをかたちを捉え直すことが必要だという西さんの思いとは。タレント・俳優の長濱 ...

いま、ある“新たなダイエット”が爆発的な人気を集めています。しかし、そこには思わぬリスクが…。2型糖尿病の治療薬を使った「GLP-1ダイエット」。大手美容クリニックなどが自由診療での処方に相次いで乗り出し、オンラインで手に入る手軽さもあって広がりを見せています。一方、専門家は健康な人がやせる目的で使うのは危険性があると指摘。命に関わる急性すい炎など副作用の報告も。知ら ...

今、全国で一部の医療サービスが縮小しています。原因の1つが、2024年4月から始まる「医師の働き方改革」です。従来、医師の労働時間は、実質“青天井”とされてきました。しかし、今回、年間の時間外労働が原則960時間に制限されます。全国の勤務医の約2割がこの基準を超えているとされ、喫緊の課題となっています。既に一部の医療機関では、救急搬送の受け入れ制限や診療時間の短縮を始 ...

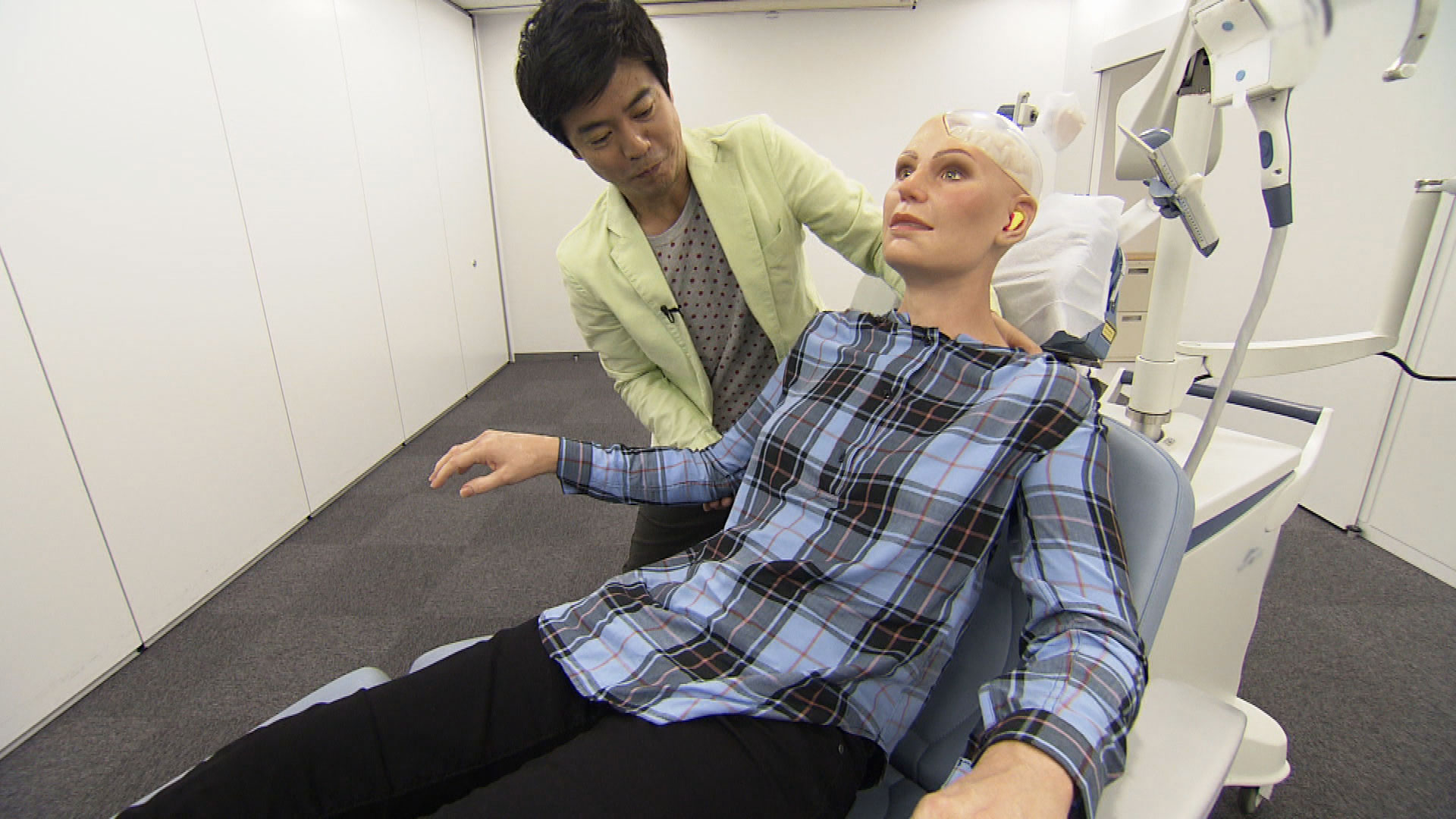

今、男女の違いを科学的に分析することで社会を変えようとする“ジェンダード・イノベーション”が注目を集めています。医療分野では、男女でなりやすい病気に違いがあることが明らかに!自動車業界では、衝突実験を、女性の体を忠実に再現したダミー人形で行うなど、事故リスクの低減につなげています。さらには、女性にだけ効く新薬の開発やスポーツシューズの改良まで。誰もが生きやすい社会につ ...

帯状ほう疹を発症する日本人が増加するなか、以前に比べ20~40歳の子育て世代に多く発症。また50代では男性より女性に多く発症しています。なぜなのか?その謎を、世界が注目する日本の帯状ほう疹の大規模調査をもとに明らかにします。さらに治療しても後遺症が残り日常生活を送るのが難しくなるケースや、失明や難聴など深刻な状態に陥る人も。少しでも早く見つける方法は?治療法は?最新科 ...

今、メスなどの外科手術を伴わない“プチ整形”ブームが拡大。誰もが気軽に医療機関やエステ店で施術を受けることができ、市場規模は7千億円とも言われています。がん治療や軍事用技術が転用されるなど、美容医療は高度化し、次々と新たな施術法が生まれています。しかしその一方で、やけどやしこりなど深刻な後遺症や合併症が起きるトラブルが多発。国も対策に乗り出しました。利用者が安全に施術 ...

ことし2月、東京・八王子市の精神科病院「滝山病院」で発覚した、患者への虐待事件。看護師ら5人が逮捕や書類送検されました。東京都から改善命令が出され、病院側から再発防止策が示されるも、今、次々と患者の家族らが声をあげ始めています。私たちは家族からカルテを入手。専門家や病院関係者への取材から、不適切な治療が行われていた可能性が浮かび上がってきました。精神科病院で何が起きて ...

「私は何者なのか?」。第三者の精子提供による人工授精、AID(非配偶者間人工授精)。生まれた子どもたちはこれまでに国内で2万人いるとされています。長年、「生物学上の父を知りたい」と訴えてきましたが、日本では精子提供者は匿名が原則。超党派の議員連盟が「出自を知る権利」の仕組み作りに向け動き始めていますが法案提出にはいたっていません。進歩する生殖補助医療の陰でいま何が?事 ...

日本人の睡眠時間は先進国で最低レベルの6時間18分。寝不足による経済損失は18兆円に上るとも試算されています。いまAIなどの最新技術で睡眠不足に陥る原因が明らかに。さらに新たな指標「睡眠休養感」が高齢者の死亡リスクと大きく関わることも判明。ぐっすり眠るためのノウハウを伝授するビジネスも活況です。どうすればぐっすり眠れるか、明日から使える寝室の工夫も。睡眠研究の第一人者 ...

事態を重くみた国が実態調査に乗り出した、海外での臓器移植。契機となった2月の“臓器あっせん事件”を追跡取材。逮捕されたNPOの理事は、患者から多額の金を受け取り、約20年にわたり170人に移植手術を受けさせていたといいます。手術後に患者が死亡する事態も。なぜ患者は男を頼り海外に渡ったのか?なぜ危険な渡航移植は放置されてきたのか?臓器移植法施行から25年、制度の課題を浮 ...

全裸の利用者から「体を拭いて」▼断ると足元に包丁が▼玄関に鍵かけられ監禁▼全国の訪問在宅ケアの現場からハラスメントのSOSが続々と▼東京都が緊急調査。看護師やヘルパーなどの48%が言葉の暴力、23%が身体的な暴力を経験▼心身を壊したり離職する人も。将来の在宅ケアは大丈夫か▼“加害者”にも事情が?ハラスメントに至る深刻な背景▼キーワードは“密室”▼利用者と支援者が“本音 ...

サーファーに納豆アレルギーが多いのはなぜか?医療従事者は果物アレルギーになりやすい?かつて原因不明とされることが多かった大人の食物アレルギー。身近にある“意外な原因”と、そのメカニズムが近年明らかに。5月以降も油断できない“ある花粉症”と、野菜や果物のアレルギーの知られざる関係も。かゆみやじんましん、場合によっては命を脅かす恐れもある“大人のアレルギー”。リスクを回避 ...

患者数120万人、心不全の増加が止まらない。特効薬がなく、5年生存率はガンよりも低い“不治の病”だ。早期発見、発症予防のカギは?最新情報を徹底解説しました。一刻を争う救急搬送、一命を取り留めた後も続く長期入院、容体悪化を繰り返し再入院…医療機関はひっ迫し、今後、助かる命が助からない“心不全パンデミック”状態に陥ることも危惧されています。急増する患者をどう適切な医療につ ...

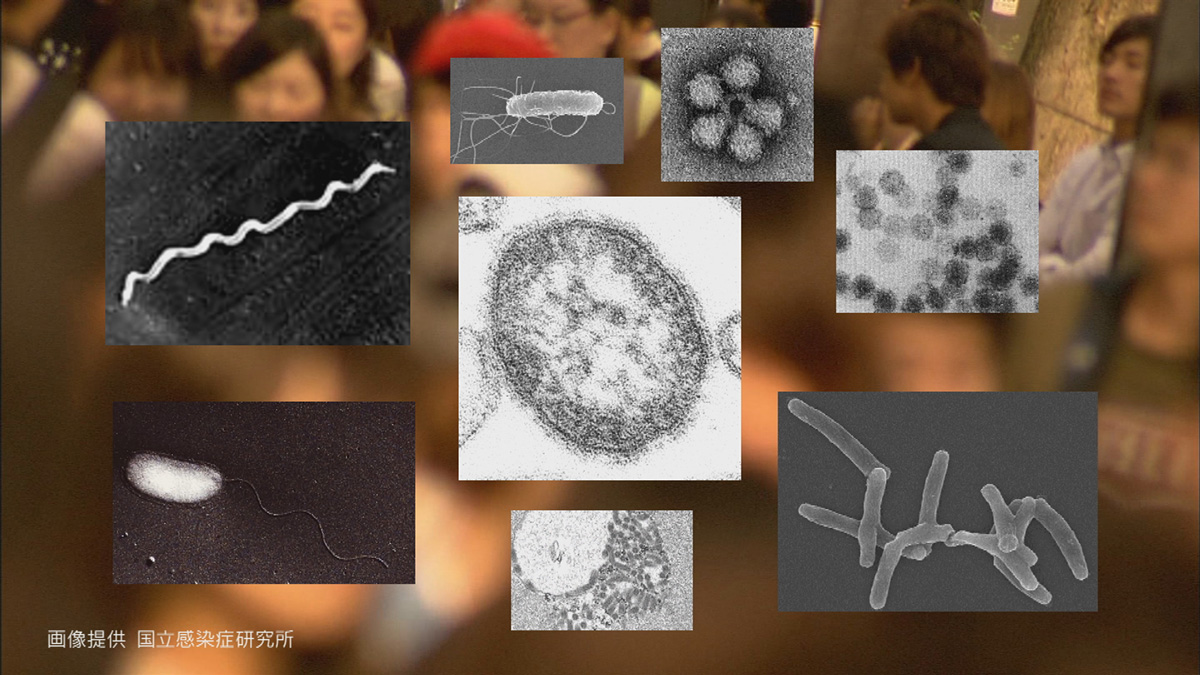

最新のデータで、感染者数が1万3千人と現在の方法で統計を取り始めた1999年以降、過去最多となった「梅毒」。さらに、りん病やクラミジアなどの性感染症がじわじわ広がっています。一体なぜなのか?SNSやアプリなどで不特定多数の相手と性交渉する人で感染のリスクが高いことが調査で判明。さらに、配偶者など特定のパートナーとしか性交渉しない人にも感染が広がっている実態も。いま何が ...

新型コロナの扱いがインフルエンザと同等の"5類"に移行する動きが加速しています。今後は、国主導の感染対策から、より一人一人の判断が問われることに。これまで行ってきたマスクの着用はどうすれば?ワクチンの接種は?変異を続けるコロナのリスクは、これまでとどう違ってきているのか?国内で初めて感染が確認されてから3年。大きな転換点を迎えている対策について、政府分科会の尾身茂会長 ...

“ブラックボックス”の内側でいま何が?在留資格を失うなどした外国人を収容する入管施設でスリランカ人女性のウィシュマさんが亡くなってから、まもなく2年。妹は、ある「手紙」について語りました。入管を視察する委員会に届くはずの投書箱に入れられたが、開封は死後。「治療を受けたい」という声は届きませんでした。先月も東京の施設でイタリア人男性が死亡。収容されていた人たちや関係者の ...

コロナ禍3年目、家庭や学校現場から子どもたちの異変について心配する声が相次いでいます。「自傷する子や『死にたい』と訴える子など学校だけで抱えきれない例が増えている」と訴える教育関係者も。しかし子どもの心を診る児童精神科は全国的に不足しており、初診は数か月待ちのケースも少なくありません。児童精神科病棟のルポ、学校現場や医療現場の新しい取り組みなどから、子どもにとって必要 ...

年間14万件の人工妊娠中絶が行われている日本。産婦人科の医師を対象に調査すると、意図しない妊娠をしたケースでも中絶できない「壁」があることがわかりました。調査のきっかけとなったのはアメリカの中絶をめぐる混乱です。半世紀ぶりに最高裁の判例が覆され、中絶を厳しく規制する州が増えたため、追い詰められる人が相次いでいます。妊娠や中絶という女性の人生を左右しかねない重い選択を迫 ...

今、夫婦の間で臓器を分け合う移植手術が増えています。薬や医療の進歩でかつて主流だった親子間から夫婦間へと大きく移行しているのです。しかし、そこには血のつながらない夫婦という関係ゆえの葛藤が…。移植を選択した夫婦は「愛情があるなしの話ではない」「離婚を考えている状態だった」「もらった方・あげた方で上下の関係ができる」など互いの関係性に深く悩んでいました。夫婦をめぐる新た ...

新型コロナの感染爆発で示されたウイルスの力。今さまざまなウイルスの力を逆に利用した新しい治療法の実用化が始まっています。最大の標的はがん。東大で開発された特殊なウイルスは、がん細胞の中でのみ増殖して破壊。副作用も少なく、あらゆる固形がんの治療に応用できる可能性があるといいます。血液がんでもウイルスを使って免疫細胞の攻撃力を高める新治療に成果が。また小児の難病治療でもウ ...

全国各地で過去最多となる感染確認が相次いでいます。数の上では、すさまじい勢いで感染拡大している新型コロナ“第7波”。新たな感染拡大に直面し、多くの人が“判断”に戸惑っています。「どれくらい重症化する?」「ワクチンの効果は?」「旅行や帰省をどうする?」「学校や職場のコロナ対策は?」「ピークはいつ?」…。分かっていること、分からないことを専門家と徹底解説。今後の見通しなど ...

記録的な猛暑で、先月、熱中症で病院に搬送された人は過去最多に。今年は、ラニーニャ現象に伴う猛暑の長期化、節電の要請、長引くコロナ禍による体力不足など“多重なリスク”が指摘されています。夏休みを前に、さらなる注意が必要だが、実は熱中症に関するさまざまな誤解も。正しい熱中症の実態とは?今すぐできる対策は?そして万が一、熱中症になってしまったらどうすれば?そしてこの先、いつ ...

人の腸内に広がる100兆もの腸内細菌。そのパワーを健康に生かす最新研究を徹底調査。新型コロナの重症化リスクの軽減、がん治療薬の効果促進、その可能性は急速な広がりを見せています。細菌の検査を定期的に行って食生活を見直す人や、細菌を移植して体質改善をはかる人も登場。腸内細菌をコントロールしながら健康を維持するにはどうすればいいか?ヨーグルトの効果は?みなさんの疑問に答えな ...

時間差で押し寄せるコロナ後遺症の波。専門外来がある聖マリアンナ医科大学病院には、オミクロン株に感染した現役世代が急増。40代の男性は道路標識や看板などが理解できなくなり、休職に追い込まれました。オミクロン株は感染者数が格段に多いため、かつてない“後遺症の波"が来るのではと懸念も広がっています。原因も治療法も解明されない中、長期間、後遺症に苦しむ子供たちも。患者や病院の ...

「医師から処方されていた薬がない」。アレルギー、胃炎、高血圧をはじめ、心不全、狭心症、てんかんなど、入手しづらい薬は約2500品目。私たちの健康を守る「薬」に、今なにが起きているのか?背景にあるのが、ジェネリック、後発医薬品メーカーで製造上の問題や不正が相次いで発覚したことです。取材班に、現場で働く関係者が明かした“内実”とは。そして不足の解消はいつ?知られざる薬不足 ...

テニスの大坂なおみ選手や競泳の萩野公介さんなど、アスリートが「心の危機」を訴えるケースが相次いでいます。苦しめているのは、結果を出せない選手へのSNSによるバッシングや、アスリートに“強さ”を求める社会の目線。萩野さんは引退した今も苦しみ続けていると告白します。10代の頃から過剰な注目に晒(さら)される重圧を語るのはバレーボールの大山加奈さん。“心の呪縛”から解き放た ...

「雨が降ると頭が痛くなる」「台風前はだるい」― 天気のせいで体に不調をきたす人は、少なくとも推計1000万人以上と言われています。こうした“気象病”や“天気痛”とも呼ばれる不調のメカニズムが、最新の研究で見えてきました。番組では、薬の飲み方や頭痛日記の付け方、セルフチェックの方法など対策も取材。天気による体調不良とうまく付き合うコツとは。

終戦直後、大陸などでまん延していた「コレラ」。海外から600万人あまりが引き揚げる中、史上最大規模の水際対策が行われました。 今回新たに発掘された資料からは、ウイルス流入阻止を優先するあまり、船上の人々に大きな犠牲を強いた実態が浮かび上がりました。 埋もれていた感染症対策の歴史が、私たちに問いかけるものとは。

AI搭載のロボットが夜の介護施設を巡回し、高齢者の睡眠の深さやトイレのタイミングをセンサーが自動で検知して職員に知らせる。高齢化で介護現場の人手不足が深刻化する中、業務の効率化などを目的に国も推進する「デジタル介護」。先進的に取り組む施設では、睡眠の質が向上するなど介護を受ける人の生活改善につながることも明らかになりつつある。しかし、デジタル機器への抵抗感や制度的な課 ...

コロナ禍以降、ストレスで若者などが市販薬の過剰摂取に至り、救急搬送も増えているという。簡単に手に入る市販薬だが、使い方を誤ると中毒で死に至ることもある。一方で国は、各自が健康に責任を持ち、軽度の体の不調は自分で手当てするセルフメディケーションを掲げ、医薬品の規制緩和などが進む。薬局では購入者への情報提供、服薬管理、相談まで、新たなサービスを開始したところも。市販薬の適 ...

世界を襲った“オミクロン株”。今回、水際の対応に追われる羽田空港の検疫所に密着した。外国人の新規入国原則停止をはじめ、矢継ぎ早に対策を打ち出した日本。しかし、防疫の最前線は極限の状態にあった。渡航者の抗議、待機施設となるホテルの不足、空港での陽性者の急増・・・市中感染が起きるまでの2か月をカメラは記録した。日本はどのようにオミクロン株に対じするのか、検疫現場の密着ルポ ...

南アフリカからの報告を皮切りに、世界各地で報告が相次ぐ新たな変異ウイルス「オミクロン株」。ウイルスのスパイクたんぱく質に30もの変異があり、抗体をすり抜け、強い感染力を持つ恐れがあるとされるが、詳しい特性は分かっていない。先進国と途上国の間の“ワクチン偏在”が是正されない限り変異株の出現は避けらないという指摘も。オミクロン株の感染拡大は何を意味しているのか?最新情報と ...

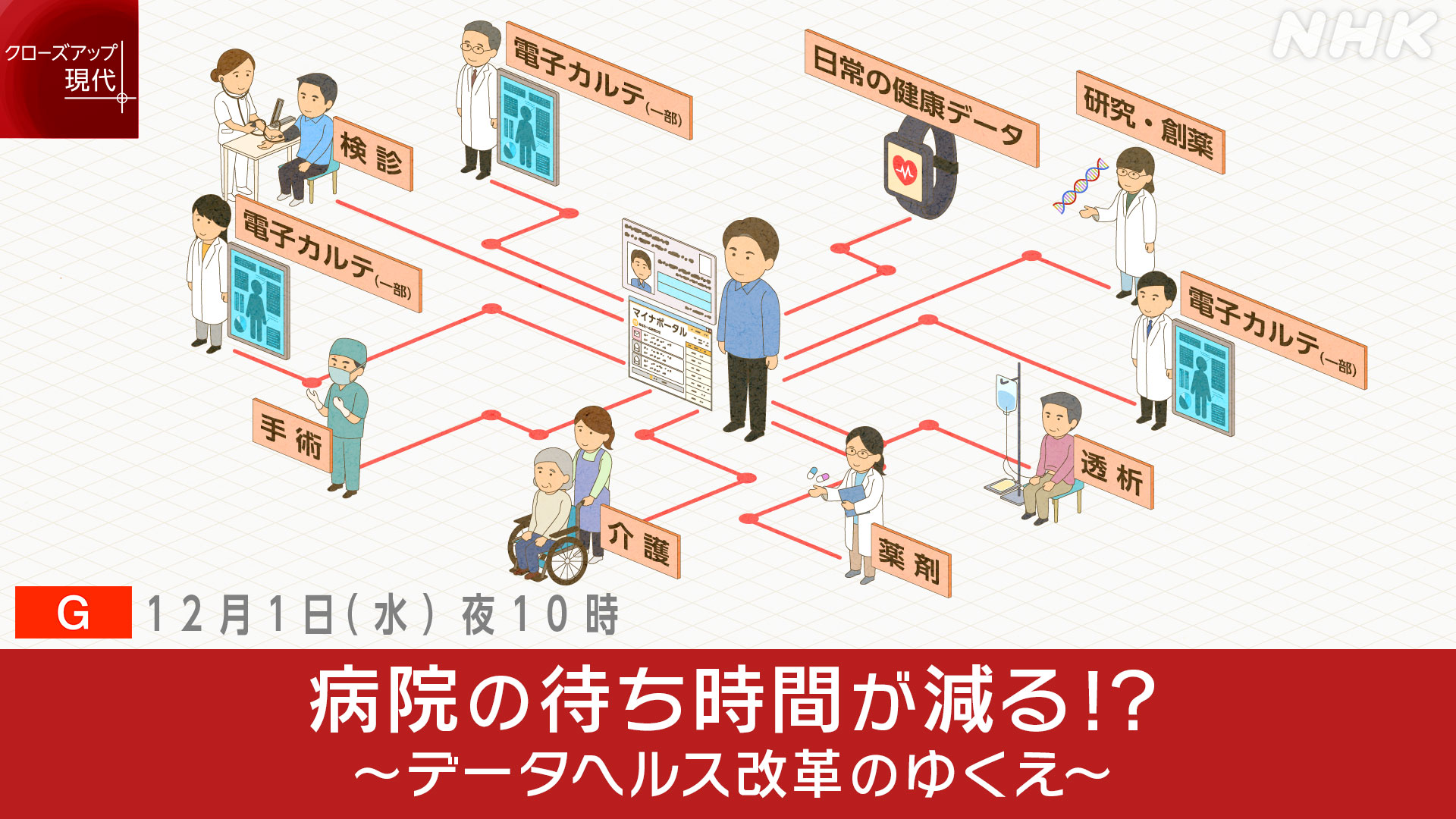

「病院での長い待ち時間」「家にあふれるもらいすぎの薬」「何度も行う検査」・・・こうした多くの人が抱える医療への悩みを解決する切り札の1つとされるのが日本、そして世界で進む「医療データの共有」だ。香川県では県内の多くの病院で医療データの共有が可能に。新型コロナワクチン接種の会場では、患者が医療データの入ったカードをかざすだけで、医師が副反応のリスクをすぐに判断。全国的に ...

全身の筋肉が徐々に動かなくなる難病ALSと診断され、余命2年と告げられたイギリス人のピーター・スコット-モーガンさん。選んだのは、呼吸や消化、会話など失われていく体の機能を、次々と機械に置き換え、全身をサイボーグ化することで難病を克服する道。日本のメディアとしては初めて、ピーターさんの日常にカメラで迫る。人はどこまで肉体にテクノロジーを取り込んでいくのか…。未来のAI ...

新型コロナ感染者が急減する今、増えているのが「コロナ後遺症」。今後、第5波で感染した人たちによる“後遺症の波"が来ると専門家たちは危機感を強めている。50代以下の現役世代では、仕事を失い、生活困窮に陥る人も相次ぐ。さらに運動部で活躍していた10代の高校生が、精神的に追い詰められるケースも。感染から半年後でも4人に1人が苦しめられる後遺症。原因や根本的な治療法も解明され ...

新型コロナウイルスのワクチンを2回接種した人が、国民全体の7割近くになり、効果も見られるようになっている。その一方で「副反応」に対する不安の声があがっている。厚生労働省によると、「接種後に死亡」と報告された人は1100人を超えるが、99%が「情報不足などで因果関係を評価できない」とされ、ワクチンによる副反応か否か判断できない状態となっている。 国はどう副反応を調べてい ...

コロナ禍の外出自粛による「孤立」が健康被害を引き起こしている。ボランティアやサークルなど活動頻度が減った人は、身体機能低下やうつのリスクが高まることが最新の調査で明らかになった。こうした“医療だけでは健康になれない”ケースの対策として注目を集めるのが「社会的処方」。病気の背景にある孤立を解消するため、薬を処方するように“社会とのつながり”を処方する、という取り組みだ。 ...

「#精子提供します」。いまSNS上に、精子を無償で提供するというアカウントがあふれている。提供者や依頼者を取材すると、「子どもをもちたい」と願いながらも、現在の制度では病院で精子提供を受けられない、同性カップルや選択的シングルマザーなど、多様化する家族の実態が浮き彫りになってきた。一方で、医学的なリスクや、提供で生まれた子どもの権利をどう守るのかという課題も。精子提供 ...

「“第5波"はかつてない波になる」五輪開幕前、そう語っていた聖マリアンナ医科大学病院の藤谷医師。予言は的中し、デルタ株の脅威に病院はかつてない危機に直面している。五輪開会式の時点では17床のうち9床が埋まっていたが、次々と患者が搬送。新たに7床増やす緊急工事を行ったが、満床状態が続く。患者の9割が20代から50代。重症化スピードも速く、これまでの治療法が通用しない現実 ...

新型コロナウイルス対策の切り札といわれるワクチン。職域接種も始まり、全体の接種率の底上げも期待される。一方で、ワクチンについて様々なデマが広がったり、接種しない人を否定する「ワクチン差別」ともいえるような事態が起きたりしていると指摘されている。ワクチンを「打つ人」と「打たない人」の間で溝が見え始めているのだ。それぞれの事情や価値観を尊重しながら、どうコロナと闘っていく ...

失業のストレスから飲酒量が増え、記憶が飛ぶようになった女性。 飲み会に行けないストレスから暴飲に走り、警察に保護された中年男性…。コロナ禍が長引く中、飲酒量が増えたという人が続出している。日本最大のアルコール依存症治療機関である久里浜医療センターでは、電話相談が前年の1.5倍に増加。都内の心療内科では、アルコール依存症の新規患者の3割が、コロナによる失業や生活の変化が ...

ワクチンは「ゲームチェンジャー」になるのか。変異を続けるコロナウイルスを抑え込むことはできるのか・・・高齢者への接種が始まり、関心が高まる今、私たちが知りたい疑問に答える対談が実現した。パンデミック収束の切り札と期待を集めるmRNAワクチン開発の立て役者でノーベル賞候補の呼び声も高いのが、ハンガリー出身の女性研究者、カタリン・カリコ氏(66)だ。今回のワクチン開発に大 ...

今、脳と機械をつなぐ新たな技術「ブレイン・マシン・インターフェイス(BMI)」が注目を集めている。慶應大学では、体の機能がまひした人のリハビリ装置を開発、手が動くようになった男性は「ようやく自分の体になった」と喜ぶ。広島大学では、脳の一部を活性化し、うつ病の症状を改善する取り組みも。さらにはBMIで未知の能力を手に入れる研究も始まる。技術の可能性とリスクを、世界的な理 ...

変異ウイルスが猛威を振い、緊迫する医療の現場。その過酷な現場に覚悟をもって飛び込んだ新人看護師たち。長引く新型コロナの影響で、昨年度、学校では実際の患者と接する実習をほとんど受けることができなかった。初めての採血、初めての患者との会話…。何から何まで初めてという不安。それでも患者に笑顔を向けようと奮闘を続けている。新人看護師たちを駆り立てているのは一体何か。この春、新 ...

緊急事態宣言でもなかなか感染者数が減らず、大阪に次いで各地で医療崩壊のリスクが高まっている。抑え込みのカギとなるのが、N501Y変異ウイルスによって引き起こされている「想定を超えた事態」への対応だ。感染力の高さ、50代以下の重症者の増加、家庭内感染…。専門家らは「第3波までの対応策が通用しなくなっている」と警鐘を鳴らす。重症化した当事者や医療現場の最前線を取材。変異ウ ...

変異ウイルスはいったいどこまで広がっているのか…。日本各地の下水を定期的に分析することで浮かび上がってきた水面下での拡大の実態。クラスター分析で見えてくる「感染力が高い」とされる変異ウイルスの新たな脅威。子どもへの感染の広がりは…。変異ウイルスが猛威を振るう海外では何が起きているのか。“収束の切り札”ワクチンは相次ぐ変異に有効なのか。国内外の最新知見から“第4波”にど ...

生まれる前の赤ちゃんに異常がないか調べる「出生前検査」。中でもダウン症など染色体の異常を調べるNIPT(新型出生前検査)は、妊婦の血液だけで検査できることから学会の認定を受けていない美容外科や皮膚科などのクリニックにも急速に普及。しかし認定外の施設の多くは検査への十分な説明やケアを行わないことから深刻な悩みに直面する家族も相次いでいる。検査を受けた家族や支援するNPO ...

緊急事態宣言をめぐり大きなカギとなる感染の抑制。しかし、最前線でコロナ対策にあたる保健所が「このままでは感染者数は減っていかない」と危機感を強める出来事が起きている。民間のPCR検査で陽性が確認されても、保健所にすぐに連絡がないケースもあり、隔離を適切に行えなかったり、濃厚接触者への対応が手遅れになったりする事態が年末から増えているというのだ。さらに変異ウイルスをめぐ ...

新型コロナウイルスの感染拡大で私たちにとって身近な医療の土台が揺らいでいる。一つは健康保険組合の危機。企業の経営悪化による収入減で解散が相次ぐ恐れも指摘されている。もう一つは医療機関の危機。患者の受診控えなどで多くの病院が赤字となり、医療サービスの縮小や廃業の動きも出てきている。社会全体がコロナ対応に追われる裏で医療に何が起きているのか。この先医療はどうあるべきなのか ...

感染者の急増で、医療現場では1日1日と危機の度合いが深刻さを増している。コロナ中等症の患者を受け入れてきた各地の病院では、重症化した患者の転院先が見つからない事態が相次いでいる。重症患者の治療に追われ一般の救急医療に深刻な影響が出始めた病院や、重症患者を容態で優先順位を付け、選別して搬送せざるを得ないケースも出ている。緊急事態宣言下で広がる医療崩壊の危機から対策を考え ...

1都3県を対象に出された緊急事態宣言。感染爆発を防ぐ「カギ」は何か、最新の研究や対策の現場から読み解く。人の接触をどれだけ減らせばいいのか?飲食などの店舗でリスクを下げるには?専門家のシミュレーションや実証実験を取材。さらに、イギリスを中心に猛威をふるい日本でも確認されている「変異株」についてどこまで何がわかっているのか、最新の知見を伝える。そして、“収束の切り札”と ...

“第3波”の感染拡大が続く中で迎えた年末年始。最前線の重症者病棟がある医療現場では、異例の事態が続いていた。そもそも冬は急病患者も多く、例年医療態勢はひっ迫する傾向にある。年末年始は多くの人員を配置して対応するものの、綱渡りの状態が続いていた。そして連日のように行われる“看取り”。さらに、医療スタッフたちは、1年近くプライベートを制限しながら闘い続けている。先の見えな ...

もし認知症と診断されたら、あなたは何を思いますか?“早期診断・早期絶望”と言われる認知症。診断後のショックから立ち直り、人生をどう歩むのかが重要な鍵となっている。香川県の病院では、非常勤職員として認知症の当事者を雇用し、認知症と診断された人やその家族の相談にのる取り組みを始めている。この半年、相談現場にカメラが密着。認知症当事者の知られざる胸の内、そして「認知症になっ ...

“第3波”に直面した日本。危機感が高まる札幌市には、厚生労働省のクラスター対策班が調査に乗り出した。“第3波”の特徴は、クラスターが様々な場所で多発している点だ。家庭、オフィス、飲食店に加え、学生寮、外国人コミュニティーなどでも相次いでいる。一体何が起きていたのか。さらに医療現場にも緊張が走り始めている。“第1波”“第2波”で多くの課題を抱えた病院が、“第3波”も乗り ...

治療が終わっても苦しみは終わらない…。新型コロナに感染し、回復した後も後遺症に悩まされ、日常を取り戻すことが難しい元患者たちが数多くいることがわかってきた。しかし「治療後」の後遺症の問題は、差別などをおそれ患者が声を上げにくく顕在化もしにくい。後遺症による治療はいつまで続くのか-、職場復帰できるまでの暮らしはどうしたらいいのか-、金銭的な不安や健康面の心配など、元患者 ...

病気を抱えているのに経済的な理由で受診を控え症状が悪化、最悪の場合は死に至る・・・。“メディカル・プア”と言われる問題が新型コロナの中で増え始めている。全日本民医連の最新調査では、2月下旬以降、700以上もの、新型コロナが原因での事例が明らかになった。 しかし、これは氷山の一角に過ぎないと専門家は言う。継続的に診療が必要なのに病院に行くのをやめたり、つらい症状を家で ...

今年7月。難病ALSを患う女性から依頼を受け、薬物を投与し殺害した疑いで医師2人が逮捕されました。ALS(筋萎縮性側索硬化症)とは、意識は明瞭なままで、全身の筋力が徐々に機能を失っていく難病。亡くなった女性は9年前に発病、24時間の介護サービスを受けながら独り暮らししていました。視線でPCを操作し、SNS上で生きる苦しみを綴っていた女性。事件を受け、同じALSで闘病生 ...

「ピークを越えた」とされるものの、今なお増えている新型コロナ“第2波”の感染者。“第1波”と異なり、全国各地で感染が発生しているのが特徴だ。濃厚接触者かもしれないのに検査の対象外なのはなぜか?命を守るために重要な病院間の連携、人工心肺装置「ECMO」での連携など、最前線の現場はどう対応しているのか?感染者が増える中で見えてきた課題を深掘りし、インフルエンザの流行と重な ...

“第2波”に揺れる今、第1波を経験した医療現場では、その経験をどう生かし、どんな新たな課題に直面しているのか…。密着取材を続けている聖マリアンナ医科大学病院。第1波の経験から新たな治療方法を模索、一定の効果をあげ始めているのではないかという。一方で、感染再拡大で新たな悩みも。新型コロナの症状と似た熱中症患者の急増による病床のひっ迫。長期戦となる中での医療従事者のストレ ...

新型コロナウイルスへの感染が確認された人が、東京都で過去最多となり(16日)、全国で連日のように数百人規模で確認されている。都内では、「感染か拡大していると思われる」として、警戒レベルは最も深刻な表現に引き上げられた。いま何が起きているのか。第2波に向けてどのような備えが必要なのか。感染再拡大に直面する最前線の現場から、最新情報を伝える。

本格的な夏の行楽シーズンを迎えようとする中、連日、都内で100人以上の感染が確認されている新型コロナウイルス。リスクを避けながら私たちはどう行動すればよいのか。その指針の1つと注目されるのが、ビッグデータを活用した「感染予報マップ」だ。 LINEを使い、発熱者の広がりなど、私たちの健康データを収集。どの地域で流行リスクが高まっているかをリアルタイムで発見し、私たちに ...

新型コロナの重症化で命を救う最後の砦とも言われる人工心肺エクモ。実は第1波の際、エクモが足りず、装着できないケースが発生していたことが分かった。やりきれない思いを抱える家族。「何とか命を救いたい」と苦悩する医師。第2波に備える重要な時期に、「危機感を共有してほしい」と訴える。一方、海外では人工呼吸器の不足がさらに深刻だったため、高齢者は救急搬送が行われないという事態ま ...

私たちの生活を一変させた、新型コロナウイルス。 感染した人の多くはウイルスを克服し、回復したと言われています。元感染者の人たちはいま何を考え、どう過ごしているのか?番組で体験談を募集したところ、多くの”元患者”が、長引く体調不良に悩まされていることが明らかになりました。さらに「感染した事実に、なぜか罪悪感を持ってしまう」との声も。 誰もが感染者になる可能性がある、こ ...

緊急事態宣言が解除されるなど、いったん落ち着いたかのような新型コロナウイルスの感染拡大。しかしウイルスに感染しても症状が出ない例も多く、感染が実際どの程度広がったのか、その全貌は明らかになっていない。今後、社会を動かしながら第2波以降に対処するにはどうすればいいのか。期待を集めているのが「抗体検査」だ。 体内に存在する抗体を調べることで過去に新型コロナに感染していた ...

東京などの緊急事態宣言解除で、ウィズコロナ時代の新しい段階を迎える日本。今後の焦点になっていくのは「ウイルスとどうつきあいながら日常を取り戻していくか」という点だ。中でも、簡単には解決しない重要な課題となっている3つのテーマを深めていく。▽感染抑制やクラスター対策、そして第2波はどうなる?▽ワクチンや治療薬の開発は?▽困窮する生活者の支援は?それぞれについて、3人のリ ...

先週14日に39県で緊急事態宣言が解除されることが決定。残りの8都道府県でも解除が視界に入っている。今後、問われることになるのが「感染を抑えながらどう日常を取り戻していくのか」という課題だ。一足早く制限の解除を行った中国や韓国では再び集団感染が発生し、韓国では学校再開のスケジュールを1週間遅らせざるを得なくなった。段階的に店舗の再開などを進めている欧州でも、難しい判断 ...

自然災害と隣り合わせの日本。新型コロナウイルスの流行下、避難所のあり方が問われている。災害から命を守るために、緊急的な避難は絶対に必要!しかしながら「3密」状態になりやすい避難所では、過去にも感染症の流行が起こっている。私たちの命を守るために、私たちが今できることは?今回、NHKは実験を行い、避難所の床に溜まる飛沫が感染のリスクを引き上げることがわかった。自治体の中に ...

「最初は風邪程度と、それほど心配せず自宅で過ごしていたが、突然、苦しそうになって一気に悪化していった…。」新型コロナウイルスで家族を失った遺族が語る、無念の思いだ。今、大きな問題となっているのが、急激に重症化し、命の危機に陥る人が相次ぐ状況。どんな症状が出てきたら注意が必要なのか?これまでに分かってきた症状やメカニズムから探っていく。そして、重症化を見逃さず、命を守る ...

新型コロナウイルスが猛威をふるい、人々の行動が制限される中、SNSを用いて人々の健康データを集め、その分析結果をもとに、次の対策につなげるプロジェクトが日本で始まっている。LINEユーザーに行った体調アンケート2500万件の結果をもとに、国や自治体の対策を支援。さらに自治体ごとに「自宅待機してください」「すぐに受診してください」など、ユーザー1人1人に合ったアドバイス ...

新型コロナウイルスへの対応に追われる医療現場では、切迫した状況が続いている。患者が集中する病院は、「このままだと救える命が救えない」「自分たちだけでは限界がある」と危機感を訴える。さらに、高血圧などの高齢者にも危険が・・・。感染が怖くて病院にかかることを自粛してしまい、「数日で心肺停止になってもおかしくなかった」(医師)という人も出ている。どうすれば医療崩壊を防げるの ...

感染爆発するかどうか重大な局面を迎えている中、誰もが感染のリスクに直面する状況が迫ってきている。感染した人や、治療に当たる医師の証言から、症状の進行、そして治療の実態を浮き彫りにする。感染しても8割が無症状である一方、症状が悪化する人は発熱がしばらく続いたあと、一気に悪くなるという特徴が見えてきた。一方、懸念されているのが「医療崩壊」。現場はすでに危うい状況にある。指 ...

「感染爆発になるかどうか重大な局面を迎えている」と危機感を訴えた東京都知事。2夜にわたって、いま何が起きているのか、今後どうなっていくのか、課題は何か…探っていく。東京が直面する実態に迫る1日目。感染経路がわからない感染者が増えるなか、都・区では待ったなしの対応が続く。懸念しているのは海外からの帰国者に感染の増加が見られること。クラスターの封じ込めが通用するか、ギリギ ...

感染の拡大が続く新型コロナウイルス。2月24日、専門家会議は「この1~2週間が感染拡大のスピードを抑えられるかどうかの瀬戸際」とする見解を公表した。首都圏では、集団感染が起きたクルーズ船からの患者の治療のため、対応できる医療機関の病床の多くが利用されている状況にあり、今後、感染を心配した多くの人が殺到すると、医療体制が混乱するおそれがあるとしている。こうした中、政府は ...

新型コロナウイルスの感染拡大が続いている。中国では死者が1367人にのぼり、中国以外の27の国と地域では567人の感染が確認されている(13日夕時点)。中国にある自動車工場の生産再開を延期する日本メーカーが相次いでいる他、食品メーカーなどでも工場の操業再開を延期する動きが続いている。世界経済への影響はどうなるのか?国内外の最前線からのリポートで迫る。

東京では70代のタクシー運転手が…。和歌山では50代の医師が…。新型コロナウイルスの、国内での感染が広がりを見せている。タクシー運転手のケースでは80代の義母も感染し、命を落とした。「感染のフェーズが変わった」と言われる中、私たちはどう対処すればいいのか?国内の感染事例を検証し、感染拡大を防ぐすべを考えるとともに、医療機関の患者受け入れ体制など、命を守るための対策に迫 ...

「AYA世代」と呼ばれる15歳から39歳の若い世代。毎年その内の2万人以上ががんと診断されている。この世代が、がんの治療と同時に直面するのが、“不妊のリスク”の問題。抗がん剤や放射線治療の副作用で、男女問わず生殖機能に影響が出る場合があるためだ。進行の早いがんの場合、治療は一刻を争う。すぐに治療を始めるのか、それとも、“未来の命”の可能性を守る手立てを探るのか。短い期 ...

私たちの医療にかかるお金をどうするか…。いま1人あたりの医療費は増大し、各健康保険組合の保険料も増えている。国や自治体も財政逼迫を訴え、国では高齢者の負担増への議論も進む。こうした中、1人1人に意識を持ってもらいながら医療費の抑制を実現しようという新たな取り組みが各地で始まっている。当たり前に受けていた医療が受けられなくなる事態を防ぐため、健康とお金をめぐる問題をどう ...

中国で感染が拡大する新型のコロナウイルスによるとみられる肺炎。感染者は4500人を超え、死者は106人にのぼっている(27日まで)。感染が深刻な武漢の地元当局は、武漢を離れる航空便や鉄道の運行を当面停止し、市民生活に大きな影響が出ると見られている。感染拡大は食い止められるのか?今後どうなるのか?緊急報告する。

2人に1人が“がん”になる時代。患者の3分の1が“現役世代”だ。いま、“がん”と告げられた後、適応障害やうつ病を発症し治療に影響が出るケースが多発していることが分かってきた。医師たちは、心が不安定になる告知後の“魔の不安定期間”の過ごし方次第で、その後が大きく変わると指摘する。番組では“不安定期間”を乗り越えていこうとする、ある40代夫婦に告知から密着。“がん”と告げ ...

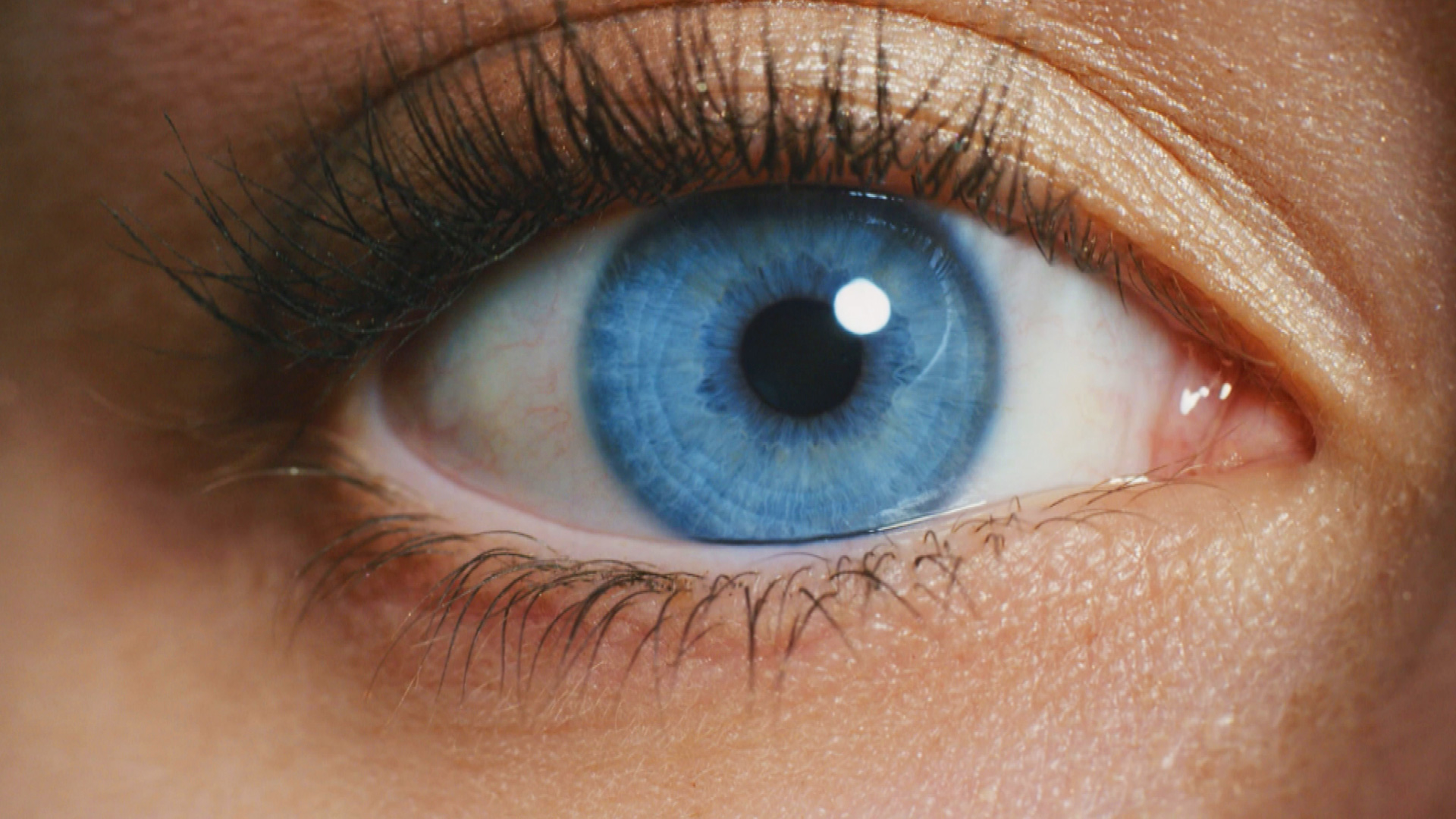

近視の常識を大きく変える研究成果が相次いでいる。最新の研究で、目の機能が低下すると認知症やうつ病、動脈硬化など様々な病気の危険性が高まる可能性が明らかになってきた。さらに、これまで困難とされてきた近視対策の可能性を示す研究成果も次々と生まれている。シンガポールでは近視の進行を抑制するという世界初の目薬が実用化。台湾では意外な試みで、予防に成功している。近視の脅威と最新 ...

たくさんの薬を飲む“多剤服用”。最新の研究で、高齢者が6種類以上の薬を服用すると副作用の危険性が高まることがわかってきた。中には、多種類の薬の副作用で寝たきりになったり、認知機能の低下から認知症と診断されてしまうケースまで起きている。現役世代もひと事ではない。健康食品として扱われるサプリメントと薬を併用すると副作用の危険性が高まる可能性が指摘され始めている。“多剤服用 ...

うつ病患者が100万人を超える日本。最大の課題は、抗うつ薬が効かず再発を繰り返す患者の急増だ。こうしたなか、ことし6月から再発を防ぐための新たな治療法が保険診療に加わった。うつ病で低下した脳の働きを改善する治療法「TMS:経頭蓋(けいとうがい)磁気刺激」だ。アメリカでは抗うつ薬が効かない患者の3割~4割に改善効果が認められ、日本でも社会復帰を後押しする治療法として注目 ...

タレントが活動休止の理由に相次いで公表した「パニック障害」。実は、100人に一人が罹患する身近な病気。受診者は15年で9倍と増加している。強烈な発作を引き起こし、日常生活に常に不安感がつきまとう疾患だが、原因については詳しくは不明。ただし、生活の乱れやストレスが多い人がかかりやすいことが分かっており、現代病とも言われている。回復には、周囲の理解が欠かせないという「パニ ...

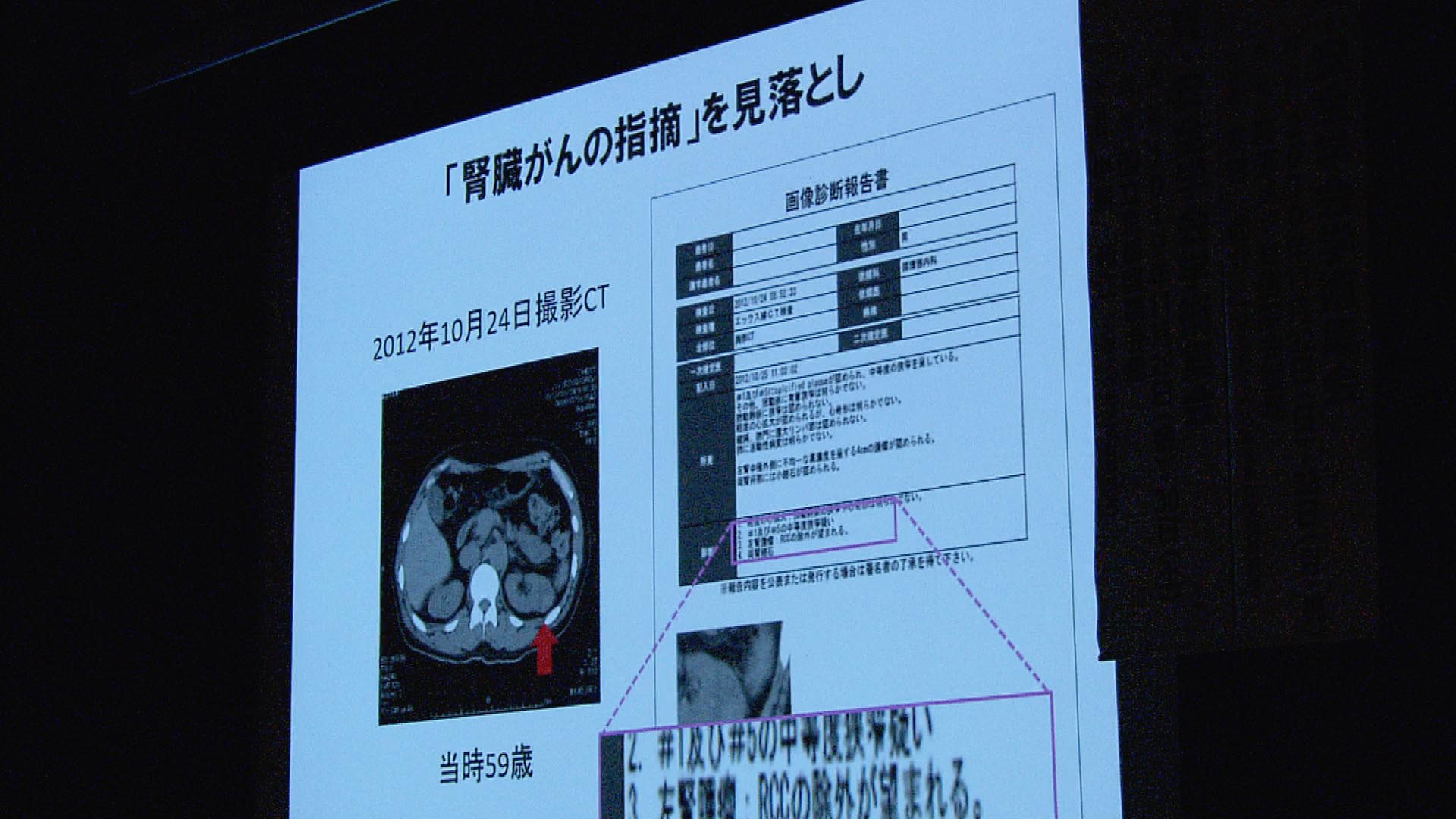

X線やCT、MRI…体の中を見る医療技術の進歩はがんの早期発見を可能にした。しかしその陰で、「見落とし」が相次いでいる。専門医が画像を見ていなかったケースや、主治医が報告を読んでいなかったケースなど。死亡した患者もいることから、「重大な課題」とする医学会。再発防止を進める医療現場を取材すると、簡単に解決出来ない現実も見えてきた。私たち、検査を受ける側が出来ることを含め ...

急増する「乳がん」。今や11人に1人がかかると言われる。一方、医療の発達で生存率は上昇。このことは、再発や転移の不安を抱えながら、長期にわたり、乳がんと共に生きることを意味している。今回、SNSなどを通じて募集した声には、乗り越えるヒントがあった。みんなで乳がんを学び、母を支える家族。最新医療で子どもを授かった女性。彼女たちを取材することで見える秘策とは? 専門医の知 ...

“最先端”を掲げ、高額な料金がかかるがん治療で、トラブルが起きている。ネット上には “樹状細胞”“遺伝子治療”“NK細胞”など話題の医療用語をちりばめ、患者に期待を抱かせたり、事実と異なるウソや大げさな表現の広告が少なくない。ところが、そうした治療は大半が、有効性や安全性が十分に確認されておらず、保険も使えないものだという。わらにもすがる思いの患者たちは、玉石混交の「 ...

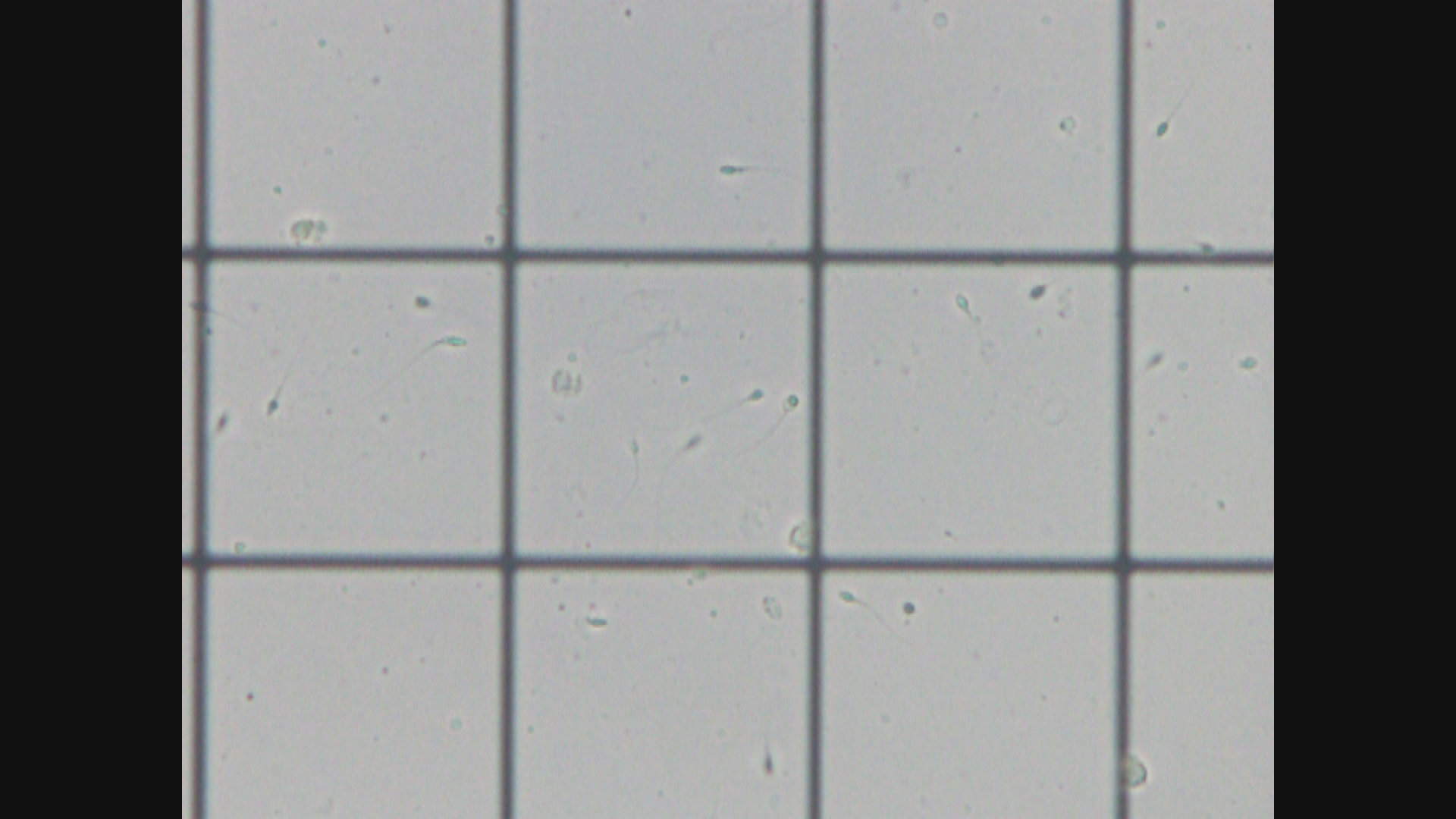

去年、「欧米男性の精子の濃度が40年で半減した」という衝撃の調査結果が発表された。日本人も対岸の火事ではなく、欧州4か国との比較で、精子の数が最も少なかったことが過去に判明している。最新研究でも、新たな精子のリスクが明らかになっている。ある年齢を境に、「受精卵の細胞分裂をさせる力がない」精子が急増する可能性があるというのだ。 WHOによると、不妊の原因は、半数が男性 ...

先月厚労省は、猫にかまれた女性が「SFTS」(重症熱性血小板減少症候群)とよばれる感染症で死亡したと発表した。過去4年間に国内で50人以上が死亡し有効なワクチンもないSFTSを媒介しているのは「マダニ」。番組ではSNSを駆使して1000件を超える情報を収集。すると、これまで野生動物に付くと思われていたマダニが、全国でペットの犬や猫にも広がっている実態が明らかになった。 ...

「疲れがとれない」「やる気がでない」「イライラする」…、今そんな症状に襲われる中高年の男性が増えているという。実はこれら、男性ホルモン「テストステロン」の減少がもたらす「更年期障害」が疑われる症状。最新の研究では潜在患者600万人。深刻なケースでは「認知症」「うつ」「心臓病」などを引き起こすこともある「現代病」であることが分かってきた。働き盛りの男性を襲う意外なピンチ ...

昔の病とあなどることなかれ。今、はしかや結核、梅毒などの発生が相次いでいる。感染力が最強レベルで妊婦や乳幼児に深刻な影響を与える恐れがある「はしか」。初期症状が風邪とそっくりで診断が難しいことが問題に。今も世界で最多の死者を出す感染症「結核」は、東京都心の意外な場所での発生が明らかに。さらに「梅毒」は女性の感染者が5年で約6倍に急増中だ。“再興感染症”復活の背景を探り ...

「死んだらあの世にいくのか?」「死んだら無になってしまうのか?」 がんなどで余命わずかとなり、死期が迫ったとき、誰しもが抱く不安や恐怖。 これらの不安を和らげるため、いま全国の病院に、僧侶や牧師が入り、末期患者に寄り添い始めています。 無宗教だった女性が、宗教者の力を借りて、穏やかな最期を迎えるドキュメント。 タレントの壇蜜さんと、現役緩和ケア医と共に、新たな ...

今年1月にがんで亡くなった研究者・澤昭裕さんの選択が話題を呼んでいる。終末期において、最後の原稿を仕上げることを決意。医師や妻と治療方針を詳細に詰め、意識をなるべく明朗に保つために敢えて緩和ケアを抑制し、完成2日後に亡くなった。同様に、アルバム発表直後に亡くなったロックスター、デビッド・ボウイや、残される一人娘のためにみそ汁の作り方を伝えた母親など、それぞれのやり方で ...

救急医療の最前線に今、異変が起きている。「貧困」や「孤立」といった社会的問題を抱えた女性たちが運び込まれるケースが急増しているのだ。非正規雇用や離婚などによる経済的困窮、今年、過去最多の5万9千件を記録したDV…。社会で孤立し、SOSを発することもできず、命さえ危ぶまれる段階になってようやく医療とつながる女性たちの姿がそこにはある。番組では、年間およそ1万5千人の救急 ...

日本人の2人に1人がかかり、3人に1人が命を落とすと言われる「がん」。このがん治療が、大きな転換点を迎えている。画期的な治療薬、「免疫チェックポイント阻害剤」が登場したのだ。いわゆる免疫療法の一種だが、従来のものとは逆の発想から生まれた。これまでの免疫療法は免疫細胞の攻撃力を高める、いわばアクセルをかける働きが中心だったが、この阻害剤では免疫細胞にかけられた「ブレーキ ...

国民の2人に1人がかかる、がん。そして、アルツハイマー病。こうした病気を、ごく初期のうちに見つけ、治療につなげようとする技術が、広がろうとしている。国立がん研究センターは、7万人のがん患者の血液を分析し、がん細胞が出すマイクロRNAという物質を検知する技術を確立した。ステージ0での「超早期発見」を目指しており、研究段階だが、乳がんでは90%以上の確率での発見が可能にな ...

韓国で「MERSコロナウイルス」の感染が広がり、死者27人、感染者172人にのぼっている(22日現在)。背景には、不十分な初動対応があったと指摘されている。中東から帰国した男性(68)の感染が確認されたのが、帰国から2週間以上たってからで、その間に同じ病室いた人や医療スタッフ数十人に感染が拡大。さらに、二次感染した男性(35)が、隔離措置がなされないまま転院し、新たな ...

不登校の子どもが6年ぶりに増加し12万人に上ることがわかった。さらにこの文部科学省の調査によると、3人に1人は、不登校のきっかけが「睡眠など生活リズムの乱れ」だという。ゆとり教育からの揺り戻し、部活や塾の長時間化、ゲームやスマホの浸透など、ここ数年子どもを取り巻く環境が変化し、睡眠不足が深刻になっているのだ。「午前中から眠くて仕方がない」と答えた小学生は3割を超え、心 ...

医療の進歩により、がん患者の生存率は飛躍的に向上し、2015年には日本のがん生存者は500万人を超えると言われる。しかし、治療後の社会復帰は、思うように進んでいない。復帰を阻む理由の一つが、がんの進行や治療に伴う「後遺症」。手足の機能障害などに苦しみ、働き続けることを断念する患者も少なくない。そうした中、注目されているのが「がんのリハビリテーション」だ。治療の前後から ...

先月末におよそ70年ぶりに国内でのデング熱の感染が確認されて1週間あまり。感染者は、14の都道府県80人にのぼり(8日現在)、感染源とみられる代々木公園に加え、周辺の新宿御苑などが閉鎖、東京都に1400件以上の相談が寄せられる(8日現在)など、波紋は広がりつづけている。東京都が代々木公園内でウイルスを持った蚊の有無を調べたところ、流行地でも1000匹に数匹程度しか見つ ...

西アフリカで患者が増え続けているエボラ出血熱。初めて人口が密集する都市にまで感染が広がり、死者は1300人を超えている。WHO=世界保健機関は「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」を宣言。医療施設やスタッフの不足も深刻で、感染の拡大に歯止めがかかっていない。去年12月、ギニアの奥地の村で1例目の患者が出たといわれる今回のエボラ出血熱の流行を、なぜ早期に抑え込むこと ...

「5年生存率は20年後に80%になるかもしれない。がん幹細胞の発見は大きく寄与するはずだ。」(国立がん研究センター研究所長)。いま、がん幹細胞と呼ばれる特殊な細胞の発見によって、がん治療が大きく変わろうとしている。がん幹細胞とは、あたかも“女王蜂”のように、がん細胞を次々と生み出し腫瘍をつくる、親玉的な細胞だ。しかも、がん幹細胞には抗がん剤が効かない。一度は治ったと思 ...

過去最悪のペースで流行が続く風疹。妊娠初期の女性がかかると赤ちゃんに障害が出るおそれがあり、今回の流行ですでに10人の赤ちゃんが「先天性風疹症候群」と診断されている。風疹は予防接種で防げるのに、なぜ患者が大量に発生しているのか。その背景として、国の対策の不備が浮かび上がっている。患者のほとんどは20代から40代。副反応が問題になったことを受けて、国は平成6年の法改正で ...

国民の2人に1人がかかる「がん」。治療技術が進む中、がんになっても子供が欲しいと願う患者が増えている。しかし、がん患者が妊娠・出産するには難しい問題がある。抗がん剤の副作用などで生殖機能がダメージを受け、若くして閉経したり、生殖機能が低下するなど、深刻な悩みを抱える患者が少なくないのだ。患者の命を守りながら、新たな命を生みだすため、がん専門医と産婦人科医が連携し、治療 ...

薬局で手軽に買えて、便利に使える“市販薬”。その薬の副作用に国が警告を発している。厚生労働省から、気になるデータが発表されたのは今年8月。製薬会社からの報告によると、入院が必要なほど重篤な症状に陥ったケースがこの5年間で1220件。そのうち24件が死亡に至ったことが明らかになった。特に深刻な副作用がスティーブンス・ジョンソン症候群。致死率は3%におよび、回復しても失明 ...

大阪の印刷会社で複数の従業員が化学物質の影響で胆管がんにかかり、死亡していた問題が発覚して4カ月。17年間で14人の発症と、7人の死亡が確認された。厚生労働省の緊急調査では、全国で少なくとも34人が胆管がんを患っていたことも分かった。欧米では20年以上前から危険な化学物質の管理と危険情報の公開を徹底してきたが、日本は大きく立ち遅れている。従業員は危険を知らされないまま ...

「肉や揚げ物をお腹いっぱい食べても大丈夫」「重い糖尿病を手術で改善」患者・予備軍あわせて2200万人を超える糖尿病。いま、その治療方法の常識が変わりつつある。「食べたいものも食べられない」「一度なったら治らない」そんなイメージを覆す治療法が最近、次々登場しているのだ。しかし一方で、こうした新しい方法には「別の病気のリスクが高まる」「対象となる患者が限られる」などの疑問 ...

日本のがん医療の抜本改革を目指した「がん対策基本法」制定から5年。その成果として、医療の現場に劇的な変化が起こっている。全国にがん医療の拠点病院の整備が進み、数年前まで、地方では圧倒的に立ち後れていた放射線治療が新たな治療の根幹に加わる一方、これまで終末期の患者にしか適用されなかった、痛みや精神面の苦痛をとる緩和ケアの導入も、一気に広がった。新たな取り組みは、併用する ...

子どもが亡くなる病気で最も多い小児がん。かつては不治の病とされていたが、医学の進歩によって、長期に生存できる子どもも増えている。しかし、命を取りとめても、抗がん剤や放射線に治療によって、成長後に「晩期合併症」と呼ばれる重い後遺症や障害を発症する実態が明らかになってきた。推計10万人といわれる小児がん経験者。厚生労働省が行った初の調査で、およそ半数が晩期合併症に苦しんで ...

がん細胞を体の中の免疫システムを利用して攻撃する「がんワクチン」。手術・放射線・化学療法につぐ第4のがん治療法として注目されている。ワクチンを注射するだけでがんの増殖を抑え、臨床試験では余命数ヶ月と宣告された患者が2年以上も生存した例もある。国内ではすい臓がんのワクチンが臨床試験の最終段階に来ている。しかし、一方でその他のがんワクチンの臨床試験は進んでいないのが現状だ ...

国内で「流行期」に入った新型インフルエンザ。基礎疾患のある患者が死亡し、若者の間で集団感染が広がるなど大流行への備えが求められている。学校が新学期を迎える今、どうやって大量感染を防ぐのか。不足するワクチンへの対策や、子どもの命を救うために岡山の医療現場が行なっている対策など最新事情を伝える。

“がん患者の3人に1人が仕事を失っている”。今回、全国1200人のがん患者に行ったNHKのアンケートで明らかになった実態だ。治療が長期に及ぶがん。なかでも20代~40代の働き盛りの人たちにとって、がん治療と仕事の両立が大きな課題となっている。休職期間が足りず退職を余儀なくされるケースや、職場復帰したものの後遺症に苦しみ、周囲の理解をえられないまま退職するケース。さらに ...

30代~50代の”子育て世代”で乳がん患者などが増加。このことで新たな「告知」の問題が生じている。「自分がガンであることを子どもに言えない」「どう伝えればいいのか」と悩む親の患者が増えているのだ。ガン=死というイメージがあり、子どもが受け入れるには重すぎるという考えが背景にある。しかし情報を伝えないことで子どもが疎外感を感じ、親が亡くなった場合、長く心の傷になるという ...

国内初の新型インフルエンザが神戸市で発生した。患者の高校生3人は海外渡航歴がないことから、人から人への感染が国内で進んでいる可能性も高い。神戸市では一部の学校の休校や、保育所や福祉施設の休所などを決めたが、長引けば市民生活への影響が大きいだけに、用意していた行動計画をどこまで遂行すべきか、難しい選択を迫られる。番組では、神戸市や市民の動きを追う一方、重症化しやすい基礎 ...

未曾有の経済危機の中、貧困の拡大が子どもの健康まで脅かそうとしている。国は去年10月、保険料を滞納し「無保険」状態に置かれている子どもが3万人以上にのぼると発表。救済策として、今年4月から、そうした中学生以下の子どもに対し、一律に保険証を発行する方針を打ち出した。しかし、それでも3割の医療費自己負担分が重く、病院に行けないままの子どもが相当数に上っていると見られる。そ ...

子どもの命が最も奪われる病気、「小児がん」。中でも、子どもの脳にできるガン=「小児脳腫瘍」は、死亡率が最も高いにも関わらず、専門の医師がほとんどいない。 専門外の医師の治療を受けた結果、命に関わる事態に陥ったり、重い後遺症を残したりするケースもある。 子どもの命を救うはずの「治療」が、認知障害・失明・歩行障害など取り返しのつかない重い障害を負わせかねない実態を明らかに ...

今、死因がはっきりしないとして警察に届けられるいわゆる「異状死」は年間、15万人。全国で亡くなる人の7人に1人にのぼる。異状死は、殺人、自殺、それに病死などに判断されるが、死因究明が不十分なため、事件・事故、それに感染症が見過ごされるケースが全国で相次いでいる。去年、愛知県では、大相撲の時津風部屋で、当初、病死と判断された力士が、実は暴行を受けていたことが発覚。また、 ...

感染者が300万人以上と推定されるウィルス性肝炎。1月に「救済法」が施行されたが、救済される患者は推定1000人程度にすぎず、抜け落ちた患者達が、今、救済を求めて声を上げ始めている。汚染された血液製剤で作られた糊で感染した人達などだ。明確な因果関係がないと受けられない給付金。医療費に対する助成も十分ではないという。患者達の声の裏側には何があるのか。300万の命を守るた ...

今年1月リンクの上の劇的なプロポーズで、感動を集めたフィギュアスケート・ペアの井上怜奈選手。彼女は今、がんなど、病と闘う人たちにとって、大きな心の支えとなっている。井上さんは、父親の命を奪った肺がんに自分自身、20代で襲われた。その後も練習中の事故で頭蓋骨骨折などの大けがをする。しかし、競技生活を大切にしたいと自ら抗がん剤による治療を選択し、異国の地で出会ったパートナ ...

激しい痛みに耐えながら、自宅で残り少ない日々を過ごしているがん患者が少なくない。がんによる死亡者数は年間30万を超え、今年4月に施行された「がん対策基本法」では、緩和ケアと在宅医療の充実を国や自治体が進めることが明記された。しかし、現状では、在宅緩和ケアの受け皿となる地域の診療所と病院との連携が不十分であったり、地域には医療用麻薬の使い方を熟知する医師が少なかったりす ...

今、女性の間で「眠れない症候群」が広がっている。医学的には不眠症ではなくても、時間に追われる生活や仕事のストレスから、十分な睡眠が取れず、自分は「不眠症かもしれない」と不安に思う人が急増しているのだ。製薬会社各社から、医師の処方箋なしで購入できる「睡眠改善薬」という薬が相次いで発売され、予想の4倍近い売れ行きを示した。女性たちの睡眠に対する不安は、健康志向が高く、不眠 ...

首都圏を中心に15歳以上のはしかの患者が急増。集団感染で休校に追い込まれる高校や大学が相次ぐなど、大流行のきざしを見せている。原因とされているのは予防注射の未接種と免疫力の低下。90年代前半にワクチンの集団接種が廃止されて予防注射を受けない子供が増加。さらに予防接種を受けた人でも10年程度たつと免疫力が低下することが新たにわかってきた。世界ではしかの排除が進む中、今も ...

今月16日に成立した「がん対策基本法」。がん対策の充実を図るため、国や自治体などの責任を明確にし計画的に対策を進めていくことや、がん患者を委員に加えた協議会を設け、国のがん対策の策定に関わることなどが盛り込まれた画期的な法案だ。しかし、治療成績などを正確に把握するために必要と患者団体が求めていた「がん登録制度」の導入が見送られるなど、課題も残された。がんによる死者が年 ...

がん患者の間で、健康食品の利用が広がっている。厚生労働省研究班の調査によれば、患者のおよそ4割が使用しているとみられ、市場規模は数千億円という試算もある。書店には、「健康食品が、がんに効いた」などという患者の体験談をまとめた本が並んでいる。利用が広がるなか、健康食品を使った治療法をめぐって、患者が医師を訴えるなどの動きも起き始めている。また、患者の体験談を出していた出 ...

1月5日に放送したクロ現「子どもの睡眠が危ない」には再放送の希望や問い合わせが200件に達し(1月25日現在)、視聴者の関心の高さとこの問題の深刻さが浮き彫りになった。今回は、視聴者の反響にこたえるための第二弾「実用編」である。 テーマは特に4歳までの脳の発達期に、どうしたら正しい睡眠覚醒リズムを作ることができるのか。専門家の監修のもと、「夜早く、規則正しく寝させ」 ...

ショッピングセンターやレジャー施設など深夜に活動できる場所が増え、ますます親の生活が深夜化する中で、急速に進む「子どもの夜型化」。単に寝不足を引き起こすばかりでなく、最近増えてきたとされる「きれる子ども」「不登校児」と睡眠時間の短縮、夜更かしで起きる生活サイクルの乱れが関係していることが、最新の研究であきらかになってきた。 子どもの夜型化の実態調査や、研究・治療の現 ...

カルテのオンライン化とチーム医療に基づき、患者にすべての情報を伝えるという画期的な取り組みが静岡ガンセンターで始まった。 病状や治療に関する情報が電子カルテ化され医師・看護師など全てのスタッフがいつでも見られるだけでなく、主治医制も廃止され、スタッフ全員が対等な立場から治療について議論を交わしている。 患者も、治療スケジュールや検査結果などを、ベッド横にある液晶パ ...

血液検査や気管内挿管が出来ずに患者が死亡するなど研修医による医療ミスがあとを絶たない。こうした中で厚生労働省は来年4月から臨床研修制度の義務化に踏み切る。 これまでは、内科や外科などの大学病院の医局に所属し、基本的な技術を十分に身につけないまま専門医の道に進む研修医が少なくなかった。一方で研修医は労働者と認められず、報酬も不十分なためアルバイト診療が日常化していた。 ...

2月26日、JR西日本の新幹線運転士が業務中に居眠りをして、270キロでおよそ8分間走り、岡山駅で停止位置を誤るという事件が起きた。 一歩間違えば大事故につながりかねなかったこの事件の原因は、睡眠時無呼吸症候群。これは、睡眠中にたびたび呼吸が止まるため熟睡できず、日中に眠気で集中力が減退し、本人の自覚がないまま居眠りをしてしまうという病気である。国内の潜在的な患者は ...

最近、大規模な温泉施設におけるレジオネラ菌の集団感染事故が多発している。感染による肺炎で、毎年10人をこえる死者が出ており、現在、厚生労働省は全国で入浴施設の一斉調査が行っている。 調査が進む中で明らかになってきたのは、大規模な温泉施設における衛生管理の予想外の難しさ。こうした施設では循環式という浴槽水を繰り返し循環させて使う方式が多い。この循環式の施設では、レジオ ...

今年10月、フランスの病院で遺伝子治療を受けていた重度免疫不全症の男の子が、血液のがん、白血病を発症した。「21世紀の夢の医療」と期待された遺伝子治療によってがんが起きたというニュースは、世界の医療現場に大きな衝撃を与えた。 同じような方法を使った治療の実施が決まり、準備の最終段階に入っていた北海道大学でも、治療が開始できる見通しが立たず、「遺伝子治療が唯一の有効な ...

欧米の医療機関で院内感染を起こす細菌として広がっている菌、VRE(バンコマイシン耐性腸球菌)。アメリカでは年間数千人以上が感染し、体の抵抗力の弱くなった人が感染すると死に至ることもある。 今年、北九州市の病院で、5年間で35人からVREが検出されていたことがわかった。別の病院でも同じタイプの遺伝子を持つVREが検出されていたことがわかり、地域での拡がりも懸念されてい ...

上手に付き合えば百薬の長となるアルコール。しかし、酒に強くなったと思い込み毎日飲む人は、食道ガンや咽頭ガンになる危険度が一般人に比べ10~15倍も高いという結果が、国立がんセンターによって明らかになった。 アルコールは体内で、悪酔いの原因物質アセトアルデヒドに分解されるが、これはWHOもガンとの関係で注目する物質。アセトアルデヒド分解酵素を半分しか持たない遺伝子タイ ...

日本人の5人に1人が犬や猫などを飼っているが、ペットとの濃厚なスキンシップによってQ熱と呼ばれる感染症をうつされる人の多いことが最近の研究で分かってきた。 原因は“コクシエラ菌”という犬や猫の1割が持つ細菌で、高熱、胃痛、肺炎、さらにはうつ症状も引き起こす。 日本では10年前にやっと存在が確認されたばかりだが、実際にはかなりの数の感染者がいると推定されている。 ...

市町村によるがん集団検診で「異常なし」とされながら、直後に進行したがんが発見されるというケースが後を断たない。胃がんで1割、肺がんで2割という「見逃し率」(偽陰性率)が報告されている。厚生労働省は、この春に研究班を作り、詳しい実態調査をはじめた。番組では、自治体集団検診の問題点を検証し、お年寄りや主婦にとって、身近ながんのチェック機能はどうあるべきかを考える。

今、肝臓がんの患者が急激に増えている。1年間に亡くなる人は3万5千人、この20年で3倍に増えた。がんを引き起こしているのは、血液を通して感染するウイリスである。ウイリスに感染した人たちは今、病気とどう向き合っているのか、今夜はC型肝炎の感染の実態とその対策に迫る。

性行為によっておきる病気、性感染症が今若い女性を中心に急激に増えつつある。特に増加が著しいのは10代の女性だ。厚生省の調査では、性感染症にかかっている女性はこの4年で30%も増加している。現在流行している性感染症は、自覚症状が出にくいため治療を受けている人はごく僅かだ。しかし放置しておくと予期せぬ事態を引き起こす。若い女性の間に急増する性感染症、その実態に迫る。

これまで減り続けていた結核による新しい患者の発生が、2年前から38年ぶりに増え始めた。これを受けて厚生省は今週、結核の緊急事態宣言を出した。いまなぜ、緊急事態宣言を出すほどに結核が増えてきたのか。その実態に迫る。

コンピューターのネットワーク、インターネットの世界でがんの専門医たちによる、最新の治療方法の解説や医療機関の紹介が始まっている。一方患者たちにとっても、インンターネットは最善の治療法を探す武器として力を発揮している。患者同士支え合うネットワークも生まれている。複雑でつらいがんの治療、不安を覚えながら孤独な闘病を強いられるそのあり方に、インターネットが一石を投じようとし ...

睡眠中の大きなイビキ、この大きなイビキがさまざまな危険信号を伝えている。睡眠中なのに上昇する心拍数、体内の酸素濃度の低下。いったい身体の中で何が起きているのか。呼吸停止にともなう深刻なイビキの実態に迫る。

今夜は、世界が注目する新しいタイプのがん治療薬について伝える。話題となった薬の一つ、エンドスタチン。この薬をネズミに投与したところ、がんが12日間でほぼ消えてしまった。がんの血管に作用するという新しいタイプのこの薬。 番組では、その巧妙なメカニズムに迫る。

目に見えないところで深刻な地下水の汚染がすすんでいる。いま、全国の地下水からトリクロロエチレンなど有機塩素系溶剤が高い濃度で検出されているのだ。浄化のむずかしさも大きな問題。なぜ汚染は起きるのか。浄化対策はとれるのか。高濃度汚染の実態に迫る。

過去の病気と思われがちな結核。しかしその結核に新たに感染する人の数が毎年4万人以上、死亡する人は3000人をかぞえている。特にこのところ増えているのが集団感染。学校やオフイスそして本来結核患者がいないはずの一般病院などの公共施設で、結核の大規模な感染が起きている。今なぜ結核が広がっているのか、どうすれば予防出来るのか、続発する集団感染の対策と謎に迫る。

今日本の医療現場に従来のものと比べて強力な抗がん剤が続々と登場している。しかしこうした抗がん剤は強い副作用を伴い、副作用で患者が死亡するケースも報告されている。効果が期待される反面、危険な副作用のある新しい抗がん剤。どうすれば安全に使いこなせるのか。今夜はがん治療の最前線からのリポート。

海外旅行に行っていないにもかかわらず、コレラにかかる人が今年相次いでいる。発症した人の数は34人。患者は全国に散らばり、互いに接触する機会はなく、今のところ感染源は分かっていない。なぜコレラの発症が続くのか、衛生国家日本に巻き起こったコレラ発症の謎に迫る。

今、抗がん剤治療が揺れている。抗がん剤の効き目を疑問視する本がベストセラーになる一方で、それを真っ向から否定する主張も次々に発表されている。抗がん剤は一体どこまで効き目があるのか、全国500の病院に対するアンケート調査を含め、日本の抗がん剤治療の現状に迫る。

安部英前帝京大学副学長の起訴。ミドリ十字の元社長ら3人の逮捕。薬害エイズの刑事責任追求は山場を迎えようとしている。その一方で危険な非加熱製剤が血友病以外の患者にも多く投与されていた事実が明らかになつてきた。さらに広がりをみせつつある薬害エイズ事件の被害の実態と責任に迫る。

病原性大腸菌Oー157による死者の数はこれまでに10人に上り、この夏の市民生活を脅かしている。野菜、食肉業界に大きな打撃を与えているOー157のかつてない大規模な感染はなぜ起きたのか、感染ルート解明の現状を伝える。

病原大腸菌Oー157によって3人の幼い子供の命が奪われ、1か月で1500人以上が被害を受けた。Oー157とはどのような菌なのか。感染はどのように起き、またどうすれば予防出来るのか。強い毒性を持つこの菌の謎に迫る。

川田龍平さん(19歳)は幼いころに輸入血液製剤でHIVに感染し10歳のときに母親が本人に告知した。発病の恐怖や周囲の冷たい仕打ちと闘いながらことし3月に実名を公表、東京HIV訴訟の原告団の1人となった。大学に入学しバンドでトランペットを吹奏する。エイズと向きあって強く生きる青年の姿をリポートする。ゲストは前述原告団の手記を編集した出版社の編集者である。

気象庁は「南極上空のオゾンホールが観測史上最大になつた」と今日発表した。オゾンの量は世界各地で年々確実に減り、皮膚がんなどを引き起こす有害な紫外線の増加が心配されている。オゾン層の破壊が何故これほどまでに進んでいるのか。 番組では、そのなぞと私たちの生活への影響を見てゆく。

石田吉明さん(49歳)は先日の国際エイズ会議で日本のエイズ患者・感染者がかかえる問題を訴えました。子供の頃から血友病に苦しんできた石田さんは輸入血液製剤でエイズウイルスに感染、差別や偏見をなくす運動に取り組んできた。石田さんを通してエイズ取り巻く現状を考える。

日本では誕生日をあらかじめ決める計画分娩が広がっている。その一方計画分娩に使われる陣痛促進剤をめぐる出産事故が増加している。なぜ事故が起きるのかその原因や背景、どうすれば事故を防げるかなどを考える。