密着!G7サミット ヒロシマの思いは届いたのか

ヒロシマの思いは届いたのか―。5月19日から21日まで開催されたG7広島サミット。ロシアによるウクライナ侵攻後、核兵器使用の懸念が高まる中、被爆地・広島に初めて首脳たちが集いました。ただ、被爆者をはじめとする市民の間では、サミット開催がパフォーマンスに終わるのではないかとの不安も根強くありました。国際政治の舞台裏で世界の首脳にメッセージを伝えようと、自ら奔走する広島の市民たちに密着。サミットの意義を検証しました。

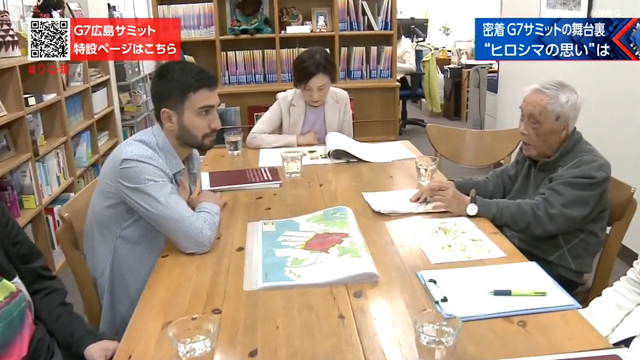

出演者

- 藤原 帰一さん (東京大学名誉教授・ひろしまラウンドテーブル議長)

- 桑子真帆 (キャスター)

※放送から1週間はNHKプラスで「見逃し配信」がご覧になれます。

密着G7サミットの舞台裏 “ヒロシマの思い”は

桑子 真帆キャスター:

広島、長崎への原爆投下によって、その年だけで20万を超える命が奪われた日本。被爆地・広島で開催されるサミットだけに何としても核廃絶への一歩としたい。そんな願いが広島市民の中には強くありました。

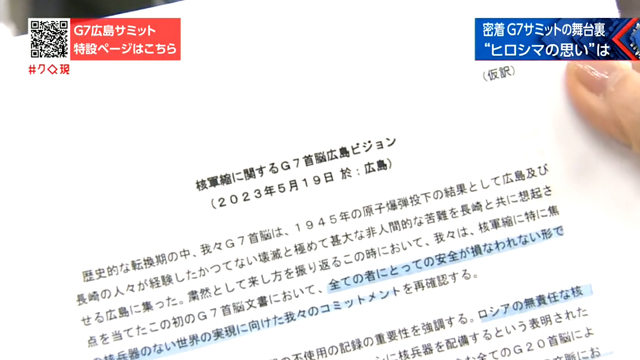

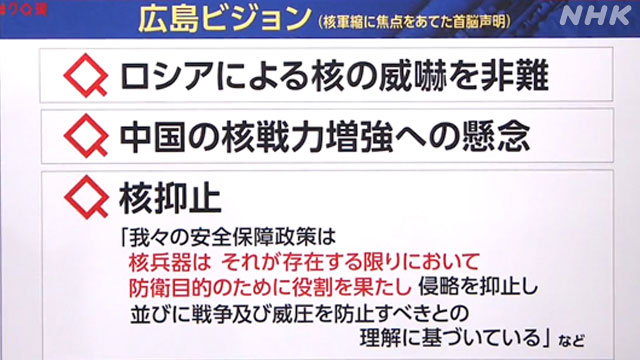

特に注目されたのが、首脳宣言とは別に核軍縮に焦点を当てた声明“広島ビジョン”です。岸田総理大臣は歴史的意義があると語りましたが、核兵器廃絶に取り組んできた人たちはどんな思いで受け止めたのでしょうか。

核廃絶に向けた市民たちの思い

サミット初日(5月19日)。G7の首脳たちは議論を始める前に、まず平和公園を訪れました。広島の人たちが特別な思いを寄せる場所です。

核兵器廃絶を目指し、活動を行うNGOの代表・渡部朋子さん。被爆者の両親のもとに生まれた被爆二世です。

「雨やんでよかったね。原爆ドームもまっすぐ見てもらえるしね、慰霊碑もね。この土の下には、亡くなった人もあそこにあった街も全部眠っている。お墓のようなところ。その上に立って、核兵器は使ってはいけない兵器だということはご自身の胸に刻まれていっていると期待したい」

世界で初めて原子爆弾が投下された広島。その年だけで14万人が亡くなったとされ、被爆者は生き延びてもなお、放射線被害や差別に苦しみました。

渡部さんが代表を務めるNGOでは30年以上に渡り、被爆者の声を国内外に伝える活動に取り組んでいます。

「真っ黒こげの子どもがミミズのように、泥にほこりにまみれて転がっていたのです。その後、私は子どもに恵まれました。その寝顔にふと、真っ黒こげの子どもの顔がオーバーラップするのです」

被爆地で開かれるサミットだからこそ、核廃絶に向けて具体的な道筋を示してほしい。渡部さんは半年前から議論を始めていました。

連携したのが、国際NGOなど72か国からおよそ700人が参加する市民グループ「C7=Civil7(市民)」。G7の議長国が市民の声を取り入れる仕組みとして公式に認める組織で、市民の立場からさまざまな政策提言を行っています。

今回「核兵器廃絶」に関するチームが初めて設けられ、議長国・日本政府に働きかけていくことになったのです。

「きわめて重要なのは(核兵器の)リスク低減策を求めること」

「米ロの核軍縮条約について明示すべきかもしれない。もう一度考えさせよう」

市民の声を届けることで、サミットの成果文書でこれまでよりも一歩踏み込んだ具体策を示してもらう。それが目標でした。

背景には、首脳たちが広島に集まるだけの“パフォーマンス”に終わってしまうことへの危機感がありました。

「広島のメッセージを、きちんと市民が届けたいという思いが熱いです。(広島を)貸座敷にしていただきたくない」

胸の内にあったのは7年前の出来事。オバマ大統領(当時)がアメリカの現職大統領として初めて広島を訪問。核兵器廃絶へのきっかけになると期待が高まりました。

しかし、アメリカは核の近代化を進め、核軍縮を巡る議論は停滞し続けたのです。

その後、ウクライナ侵攻が始まるとロシアは核兵器による威嚇を繰り返します。核軍縮の方向性を議論する「NPT=核拡散防止条約」再検討会議でも、ロシアの反対で議論は決裂。

2023年2月には、米ロの間に唯一残されていた核軍縮条約「新START」の履行をロシアが停止。世界の核を巡る緊張感は急速に高まっています。

2021年に延長合意した、米口間の新戦略兵器削減条約

核兵器がもたらす惨劇が、今忘れ去られているのではないか。渡部さんは歯がゆさを感じていました。

「戦争って続いていくうちに少しずつ私たちの感覚がまひしていくと思っていて、それは怖いことだと思います。無念の思いで亡くなった人を忘れてはいけない。その人たちの願いを忘れてはいけない」

サミットを前に、渡部さんは被爆者の証言会を企画しました。招いたのは、世界各国のC7のメンバーです。

「12歳の時に原爆にあいました。両親を原爆で失ったのです。夢や希望、未来と命、一緒に奪っていったのです。生きたくても生きられなかった。原子爆弾に殺されたのです」

被爆者の平均年齢が84歳を超える中、今回のサミットは被爆者の声を世界に広く届ける最後の機会になると感じていました。

「笹岡さんが、だんだん叫ぶように話をされてましたね。それがとてもいまの被爆者の気持ちを表していると思ったのです。もう自分たちが生きている時間、少ないですよね。それなのに核兵器はなくならないですよね。心からの叫びだと思います」

4か月に渡る議論を重ねたC7。その成果をひとつの提言書にまとめました。「アメリカとロシアの核軍縮条約 新STARTに代わる新たな条約の交渉を支援すること」「2045年までに核兵器廃絶を実現するため速やかな交渉の計画を打ち出すこと」など、具体的な政策を示すことを求めました。提言は、岸田総理大臣に直接提出。前文には渡部さんたちが提案したヒロシマの思いも記されていました。

G7首脳は広島の地で 1945年に戦争時に初めて放たれた原子爆弾により 命を奪われた数十万の人々の遺骨の上を歩くことになります。広島を訪れるこの機会に 被爆者から直(じか)に話を聞き 核兵器の使用が人々や環境にもたらした被害を知ってください

C7提言・前文より

被爆地の声を届けようとする動きは若い世代にも広がっていました。曽祖父を原爆で亡くした岡島由奈さんです。

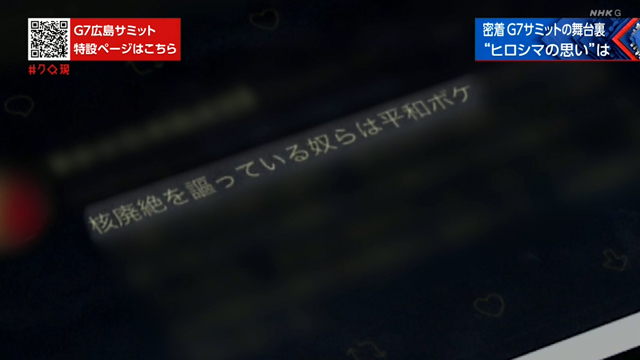

首脳たちに被爆者との面会などを求め、2万を超える署名を外務省に提出しました。核兵器をなくしたいと中学生のころから取り組んできましたが、ウクライナ侵攻後、冷ややかな目が向けられることが増えたといいます。

「同世代の学校の友達とかは現実的に世界を見たときに、核兵器っているんじゃないと思った人もいると思いますし、正直話しにくくなったというのは自分も感じることが多くて」

それでもサミットに向けて取り組んでこられたのは、ある被爆者の存在があったからです。

ボランティア活動で知り合った、高見藤枝さん(95)。17歳の時に被爆し、左目と両足に大けがを負ったつらい経験を岡島さんに話してくれました。サミット開催前、岡島さんはコロナ禍で長らく会えずにいた高見さんのもとを訪ねました。

「もしG7の首脳たちに会えるとしたら、高見さんだったら何を話したいですか?」

「戦争しないでくださいということを言います。どこの国もみんなかわいい子どもをかかえて大事な親をかかえているのだから。ピカドン、私らが受けたときはピカドン。歩けんようになって、もうあんな目には誰もあってほしくない」

そして、サミット初日に首脳たちが原爆資料館を訪問。40分の滞在の中で、被爆者との面会も行われました。ただ、内容は非公開とされました。

「いま戦争が実際に世界で起こってしまっているからこそ、すごく重みがある言葉だと思いますし、被爆者の方のお話を聞いたことをきっかけに、議論の方向性が変わっていってほしいなと思いながら」

その夜、岸田総理大臣はG7の声明として“広島ビジョン”を発表。

核兵器のない世界の実現に向けた決意を再確認

核兵器のない世界の実現に向けた決意を再確認するとしました。ウクライナ侵攻を続けるロシアによる核の威嚇を非難。中国の核戦力増強への懸念を示し、世界全体で核兵器を減らし続けなければならないとしました。

一方、G7も含む核保有国がどう核を減らしていくのか新たな具体策は示されませんでした。成果文書に、被爆者からは落胆の声があがりました。

「広島まで来てこれだけしか書けないのかと思うと、胸が潰れるような思いがした。でも、このことをお祭り騒ぎだけで終えたくない」

C7のメンバーとして、一歩踏み込んだ具体策を求めていた渡部さん。

「核軍縮に関するG7首脳広島ビジョン。核軍縮、どこにありますか。自分たちの姿勢を省みる姿、一文もない」

提言に盛り込んだヒロシマの思いは、反映されなかったと感じていました。

「従来と何も変わらない。しかも広島でこれを言えば、広島がこれを許容したように思われる。市民の声がかき消されます。広島の名前を使ってほしくない」

被爆地開催の意義は

<スタジオトーク>

桑子 真帆キャスター:

きょうのゲストは、国際政治が専門の藤原帰一さんです。藤原さんは核廃絶について各国の専門家と議論する会議の議長も務めています。

まず今回、核保有国、それから核の傘に依存する国のリーダーたちが広島を訪れ、原爆資料館を訪れた。この意義についてどう感じていますか。

藤原 帰一さん (東京大学 名誉教授)

ひろしまラウンドテーブル議長

藤原さん:

G7サミットで、核兵器のない世界が議論される、核軍縮が議題になること自体が初めてのことですから、出発点としては意味があったと思います。

また、原爆投下によって第2次世界大戦が終わったんだ、原爆投下が必要だったんだ、そう考える人は核保有国の政府、国民の中にまだまだたくさんいらっしゃいますし、核兵器によって安全が保たれるんだ、核兵器は必要なんだと考える政府、国民世論、これは日本を含めてたくさんあります。

その中で、核兵器が使われた場合には実際どういう犠牲が生まれてしまうのかを確認すること、確かめること、これはとても重要なことで出発点としてあるべきことなのですが、その出発点としては各国首脳が原爆資料館を訪れ、そして献花を行い、さらにまた日韓首脳ご夫妻が韓国人被爆者の慰霊碑にもおいでになりました。これは、繰り返しですが核軍縮のための出発点としては意味があるものだと思います。

桑子:

広島サミットが閉幕した5月21日、岸田総理大臣は会見でこのように話しました。

「われわれ首脳は、2つの責任を負っています。ひとつは現下の厳しい安全保障環境のもと、国民の安全を守り抜くという厳然たる責任です。同時に、核兵器のない世界という理想を見失うことなく、それを追い求め続けるという崇高な責任です」

桑子:

岸田総理大臣の発言がありましたが、2つの責任がある。その責任を負っている各国の首脳たちが、原爆資料館を視察して芳名録に記帳をしました。例えばアメリカのバイデン大統領は「世界から核兵器を最終的に、そして永久になくせる日に向けて共に進んでいきましょう。信念を貫きましょう!」と記帳しました。

一方、そのあとに出された“広島ビジョン”の中身を見てみますと、特にこの「核抑止」に関して「核兵器は、それが存在する限りにおいて防衛目的のために役割を果たす」、つまり抑止力としての核兵器の存在を認めるような表現もあったわけです。

藤原さん、このメッセージと“広島ビジョン”、ギャップを感じますし、実際に広島の被爆者の方からもこの表記に関して憤りの声が上がっています。どう受け止めたらいいでしょうか。

藤原さん:

ロシアが核兵器の使用を脅していますから、核を使ってはならないという合意が確認されたのは大変結構なことです。中国が核兵器を増強してることも事実です。

ただ、核に頼ることによって安全が保たれているんだということを一方で訴えて「じゃあ、軍縮ってどこにあるんだろうか」。出てこないでしょう。核に頼る政策が取られていること、これは事実ですが、そこで核に頼らない安全保障をどう実現するか。それが出ていないのであれば、結果としては核のない世界という訴えを実現する方法は表現されていないということになってしまうわけです。

桑子:

今回、被爆地で開かれたサミットですが、核廃絶を掲げる議長国・日本の姿勢を海外のジャーナリストたちはどう見ていたのでしょうか。

世界のメディアは日本の姿勢をどう見た?

「核を保有する世界の首脳たちに変化を求めることは難しいことです。岸田首相が核廃絶をG7の主な議題にしたことは意義があったと思います」

「会議では『核抑止』について時間が割かれ、『核不拡散』について具体的なことが話されていません。サミットが広島で開催されたことは皮肉になるかもしれません」

「岸田首相は(核廃絶を)したいと思いますが、今の国際情勢ではアメリカのこともあり、難しいでしょう。日本は同盟国に付き従うのではなく、架け橋となる役割を担ってほしいです」

被爆地開催のサミット 核なき世界へ日本は

<スタジオトーク>

桑子 真帆キャスター:

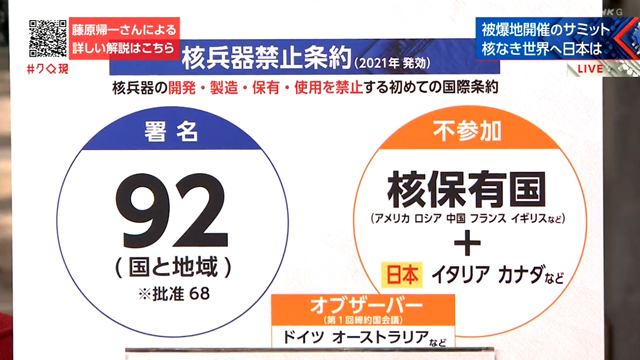

日本が掲げている理想には理解を示す一方、それを実現するための役割を果たせていないのではという声もありました。その象徴として藤原さんが挙げいるのが、こちら。

「核兵器禁止条約(2021年発効)」です。国際法上初めて核兵器を違法と位置づけて、開発・製造・保有・使用、すべて禁止するというものです。ここに日本は「不参加」。参加をしていないわけです。この不参加ということをどう私たちは受け止めたらいいでしょうか。

藤原さん:

核兵器を持っている国、また核の傘に頼っている国は核兵器禁止条約には加わっていません。

ただ、それだけでは何も展望がないわけです。NPT条約の核保有国の核削減という義務を履行していないじゃないかという反発からこの条約は作られているわけですが、このギャップをどう埋めていくのか、このギャップを埋めるためには核に頼らない選択に核保有国、それから核の傘のもとにある国が動いていくことが必要です。

核抑止は今現実としてあるわけですが、それを変えていくための選択として、少なくとも「オブザーバー」として参加することができる。核の傘のもとにある国でもドイツ、オーストラリアなどオブザーバーとして参加している国もあります。それにさえ入っていないというのは、核軍縮のステップについて議論していることにはならないんです。これは私は批判的です。

その中で、ウクライナへの侵攻、ロシアに対する軍事行動を強化せざるをえないのですが、それだけが進んでいくと今度は逆に戦争のエスカレーションにつながってしまう可能性がある。その難しい中での選択なんですね。

桑子:

その中で今、日本はG7の議長国であります。1年間続いていくわけですよね、今後国際社会の中でどういうふうにしていくべきだと思いますか。

藤原さん:

核抑止に頼るという状況を変えることなく、核の廃絶を訴えるということでは軍縮は進みません。その中で、少なくともアメリカとロシアのSTARTの新たな条約交渉に向けた努力は当然必要になりますし、また現在の西側の核保有国が核を削減していく、緊張を緩和するという努力は戦争のエスカレーションを防ぐためにも、ウクライナの戦争があるからこそ枠組みとして必要だろうと思います。そのような選択は今回は示されていなかったというのが私の認識でございます。

桑子:

ここを出発点に、まだまだできることがあると。

藤原さん:

まだ出発点ですから、その次をしようということですね。

桑子:

ありがとうございます。今回G7サミットに合わせて広島には海外から多くの若者たちも集まりました。そこで彼らが感じたこととは。

世界の若者たちは広島で何を感じたか

世界19か国の若者が集まった「ユースサミット」。

「ドイツでは安全保障を理由に核兵器は必要だと言われています」

「中国とアメリカの問題を話すとき、軍備縮小が議題にのぼることはありません」

曽祖父2人が被爆した広島出身の学生が問いかけました。

「政治家と市民に問いたいことがあります。広島の被害の実態や被爆者の体験談も知った上で、核兵器が安全を保障してくれると思いますか?」

被爆地・広島からのメッセージに向き合った3日間。世界の若者たちは何を受け止めたのか。

「私たちは原爆が戦争を終わらせたと教わります。広島に来て、原爆投下が英雄的な行為ではないと理解して、それが頭から離れなかった」

「一番の学びは、ここで人道的な視点を得ることができたことです。きのこ雲の下で何が起きたのか、自分ごととして考えられるようになりました」

「相手の考えだったり、価値観だったり、歴史であったり、受け止めていくことが大切だと感じた。対話をすることをやめない」

・ 【記事】G7広島サミットが今こそ重要な理由とは 藤原帰一さんに聞く

・ 【記事】世界の核弾頭マップ 総数↘でもリスク↗ その理由は?

・ NHK広島放送局 特設サイト『G7広島サミット この声を世界へ』