その“痛み”を抱きしめて〜作家・桐野夏生〜

『OUT』『グロテスク』など社会に顧みられることのない女性たちと、その“痛み”を圧倒的な筆力で浮かび上がらせてきた作家・桐野夏生さん。最新作『燕は戻ってこない』では女性の貧困と生殖医療を題材にし、相次いで女性誌の特集が組まれています。人や物事をひとくくりにする「『安易なラベリング』に抵抗するために仕事をしている」と語る桐野さん。単独インタビューで、桐野さんが見据える現代社会と“痛み”に迫りました。

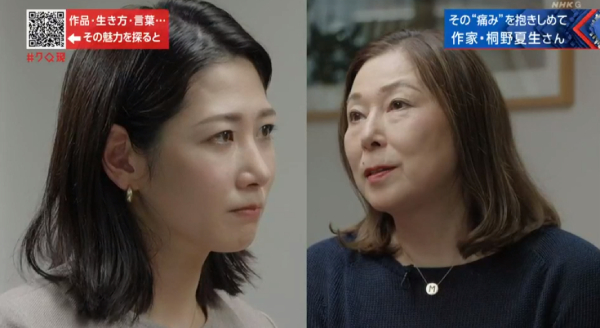

出演者

- 桐野 夏生さん (作家)

- 桑子 真帆 (キャスター)

※放送から1週間はNHKプラスで「見逃し配信」がご覧になれます。

その"痛み"を抱きしめて 作家・桐野夏生さん

桑子 真帆キャスター:

今、幅広い年代から注目されている桐野夏生さん。

桐野さんは43歳でデビューして以来、一貫して、埋もれてしまいがちな女性を取り巻く不条理や、その不条理への抵抗を描いてきました。

作品はすべてフィクションですが、その圧倒的なリアリティーから「現実社会のゆがみを浮き彫りにする作家」といわれています。

インタビューから見えてきたのは、桐野さんの作品、そして生き方に通ずる信念でした。

多くの人の心を捉える 桐野夏生さんの言葉

なぜ今、桐野さんの言葉は多くの人に響くのか。今回、自宅で初めて、テレビのインタビューに応じてくれました。

桑子 真帆キャスター:

よろしくお願いいたします。桐野さんはテレビのインタビューを受けている印象があまりないのですが。

作家 桐野夏生さん:

緊張していますので、お手柔らかにお願いします。

桑子:

今、桐野さんの特集が女性誌などでたくさん組まれて、読者に大きな反響を呼んでるということで。

桐野さん:

女性誌を読む方はたぶん、私の娘世代だと思うので、私の世代の声が届くということ自体が、すごく不思議ですね、逆に。

桑子:

寄り添ってくれているとか、あなたの選択というのはあなたのせいじゃないんだよという言葉に救われたという声がものすごく多い。

桐野さん:

むしろ、そういう声を聞かないことが多い、ということのほうが、割と不思議です。

桑子:

桐野さんの中では、当然感じていることを言葉にしているだけというか。

桐野さん:

私も結構長く生きていますので、若い頃は「自分が未熟なんじゃないか」とか、「自分の力が足りないのは自分の努力が足りないからじゃないか」とか、いろいろ悩むじゃないですか。だけど、悩んで、じゃあ努力したからといって、それが完全に報われるものでもないですよね。

よく考えてみると、社会の制度とか、システム的に最初からはじかれるような形になっていたことで、アンフェアネスに苦しんでいる人も結構いると思うんです。それが「全部自分のせいになる」っていうのは、おかしいと言っているだけなのですけどね。私、アンフェアネスが、大嫌いなものですから、それはよくないということで、いつも言っています。

女性の貧困と生殖医療をテーマにした最新作

最新作「燕は戻ってこない」。日本ではまだ合法化されていない、代理出産をテーマにした小説です。

主人公は地方から上京し、非正規雇用で働く、29歳のリキ。

月収は手取り14万円。

「腹の底から金と安心がほしい」

学歴や年齢で体の価値をランク付けされながら、1,000万円で代理母になることを選びます。依頼主は、卵子の老化で出産を諦めた、44歳の悠子。夫から「遺伝子を残したい」と切望され、やむなく健康で若い子宮を買うことに同意します。

大金の見返りに、悠子の夫から母体の健康が第一だと、行動や自由を制限されるリキ。次第に、みずからの意思や尊厳までも奪われていることに気付き、こう口にします。

「ビジネスだからって/私、何か不公平な気がするんだけど」

桐野さんが考える「自己責任」という言葉

桑子 真帆キャスター:

作品の中で、子宮を売買することをビジネスとして展開していくじゃないですか。結局、そういう選択をしたのは自分なので、「自己責任」じゃないかという考え方が立ち上がるわけですけど。

桐野さん:

自己責任という言葉ができてからは、本当に何でもかんでも自己責任になってしまいましたね。

貧困に追いやられた状況って、別に主人公の責任ではないわけです。彼女は彼女で頑張っているのですから。だから、貧困ゆえにくだした決断だけを見て、「自己責任だろ」って言うのは、間違っていると思います。

自己責任という言葉は、人を傷つける「やいば」みたいなものです。それをいわれてしまうと、行き場を失ってしまう人がいる。

桑子:

私自身今、35になろうとしている年で。例えば、卵子を提供する側と、される側、どっちの気持ちもとってもよく分かって。自分の中で「どうせお金を払うんだったらいいものが欲しい」と、ちょっとした差別意識のようなものに気付いたときに、すごく嫌な気持ちになって。

桐野さん:

人間の気持ちは、いろいろあります。醜い思いもあれば、差別的な気持ちもあるし、きれいなことばかりじゃないですよね。

だから、やっぱりそういう「負の部分」、そういうものも書いていこうと思っていますけどね。私の小説って、あまりいい人間が出てこないと言われるんですが、醜い人間の姿というか、仄暗いところもちゃんと書かなきゃいけないと思いますね。本の中でも、フェアに書こうと。

作品を通して、社会の不条理を訴えようとしているのか。そう尋ねると意外な答えが返ってきました。

桐野さん:

メッセージを込めて発信するとかではなくて、悩みの実態を知りたくて書いています、私は。その人がどういうふうに痛みを持って、それに対してどういうふうに考えているのかとか、その痛みとはなにか、とか。その人のいる世界というものを、読むことによって味わってください、ということで提示しています。

桐野さんの紡ぎだす言葉が力に

コロナ禍で深刻化する女性の貧困。今、桐野さんの言葉は、リキと同じように経済的・社会的に弱い立場に置かれた人たちの心を捉えています。

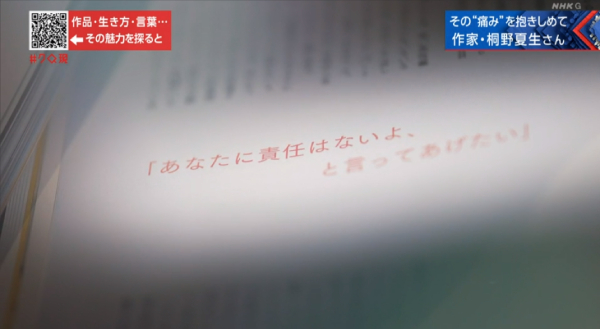

この春、4ページにわたり、桐野さんを特集した女性誌。桐野さんが語ったこの言葉に、多くの反響が届いたといいます。

「あなたに責任はないよ、と言ってあげたい」

「いかに当たり前に弱い立場に置かれていたか、泣けてくる」

「何度でも何度でも、読みたい」

Twitterより

社会問題を扱う記事としては、異例のアクセス数を記録したといいます。

「違和感は確かにあるはずなんだけども、それすら慣れてしまって違和感すら持てなかったことに、ちゃんと違和感を再認識させてくれる。一番あおりを受けている人の、のみ込んでいる声を、のまなくていい、あなたたちが悪いんじゃないって、ちゃんとプレゼンテーションしてくれる。のみ込んでいる人が多い分、すごく響くんだと思います」

実際に、桐野さんの紡ぎ出す言葉から“一緒に闘ってくれる”と力をもらったという人がいます。

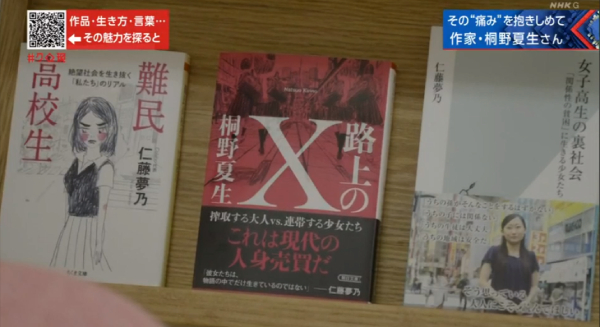

行き場をなくした10代の女性の支援活動をしている仁藤夢乃さん、32歳です。高校生のとき、家と学校に居場所を失い、渋谷の街をさまよっていたという仁藤さん。

「自販機の陰のところとかに、家に帰れなくていたりとか」

桐野さんから、ある作品の取材を受けました。

「路上のX」。女子高生の性を買う、いわゆる「JKビジネス」に引きずり込まれる少女たちの物語です。世間からは非行少女とされ、顧みられることのない彼女たち。それぞれが、どんな苦しみや葛藤を抱えながら生きているのか、克明に描いています。

小説の中で、自分が背負っている痛みを次々と言葉にしていく主人公たち。

「女子高生を買う男たちは、女子高生たちは、遊ぶ金が欲しいから平気で身を売っていると蔑(さげす)んでいる」

「金で買っている意識なんか皆無だった。むしろ、リオナを助ける『神』だと思っていた節さえあった」

「本当にうちらの物語じゃんって。当時は嫌だな、うざい、きもい、やめてとか、そういうふうに思っていたことが、桐野さんが言葉にしてくれてるんですよ。そういうことだったんだって、自分の痛みってそういうことだったんだって、すごく言葉にしてもらっていると思いますし、それで『おかしいよね』って声をあげていくことが、現状を変える力になると思うんですよね」

当時、言い表せなかった痛みを桐野さんが代弁してくれたという仁藤さん。

少女たちに自由に使ってほしいと用意したスペースには、桐野さんの本を置いています。

「性搾取の中にいたりすると、自分がいま受けている被害がなにか、それが被害かどうかすらも分からない。自分もすごく諦め感があったりする中で、私たちだけじゃなくて、小説の中にも闘っている女の子たちがいるし、この小説を書いてくれた桐野さんも一緒に声を上げてくれてるし、なんかこういう分かってる人もいるんだなって」

桐野さんが語る 「安易な“ラベリング”」

多くの人が生きにくさを抱える今、その根底には何があるのか。桐野さんは、人や物事をひとくくりにラベリングする風潮があるのではないかといいます。

桐野さん:

楽なように見えて、ラベリングされると実は、新たな枠にはめられている自分が、苦しくなるんじゃないですかね。ラベリングによって棚に入れられてしまって、その棚に興味のない人は引き出さないっていうか。それで知ったようなつもりになる。危険だと思います、本当に。

桑子:

今、強まっていると感じますか?

桐野さん:

強まっているのではないでしょうか。安易なラベリングには抗おう(あらがおう)とは思っています。そのために仕事をしているんだと思います。

実は、桐野さん自身、ラベリングされることで生きにくさを何度も感じてきました。24歳で結婚し、30歳で出産した桐野さん。常に違和感を覚えてきたのは、「女はこうあるべきだ」という一面的なものの見方でした。その胸の内を過去のインタビューでこう語っています。

<「クローズアップ現代」1999年1月4日放送>

「性としては女ですから、子どもも生みますし、主婦の仕事もします、結婚していますし。仕事も、もちろんします。だけどやっぱり現実と折り合わない。ある意味で生き方を強要される部分がどうしてもありますし、子どものときからずいぶん自分らしくありたいということが、ことごとくぶつかることなんですね、女で生まれるということは」

その出口を求めて、物語を書き始め、43歳のときミステリー小説で賞を取り、デビュー。しかし今度は、「ミステリー作家」という新たなラベルが貼られ、居心地の悪さを感じていたといいます。

桐野さん:

つらいわけじゃないけど、うざったいですね。

桑子:

うざったい。

桐野さん:

うざったい。だから、自由にさせてください、みたいな感じですね。だけど、本当にこの世の中って、分かりやすいようにラベリングしてますよね。止めようがない。わかりやすくしようとして、かえってわからなくなる。私は私で、自分の仕事で抗ってはいますけれども。

桑子:

具体的に、どう抗って。

桐野さん:

そういうことをされたくない主人公を書くとか。それこそ「一線を超える人」たちを書いていけば、抗いになるだろうということです。

桑子:

一線を超える。

桐野さん:

一線を超える。一線を超えることってあると思うんですね。これは絶対自分ではできないことだと思っていることです。犯罪だけじゃないんです、いや、犯罪でもいいんですけれども、ともかく自分の中で「これは一線を超えた」みたいな瞬間がある人。そういう人をやっぱり書いていこうと思っています。

その人は、そういうものだろうって、まとめられるラベリングに対する、その人の抗いでもあるし、その人が自分の限界を「これだ」というふうに思っている、その人自身の抗いでもあると思うんですよね。

桑子:

一線を超えることで、その人物がどう変化していくと考えていらっしゃいますか。

桐野さん:

自由になる人もいれば、重荷を背負う人もいるでしょう。私の場合は、そのことで何か解放されるというようなことを書いてます。解放だけれども、同時に責任も生じる、というか。そういうきっかけみたいなものが、おもしろいんじゃないかなと思って書いているんですけどね。

ラベリングへの抗いとして描かれる、一線を超える主人公たち。

代表作「OUT」では、家庭内に問題を抱え、こんな暮らしから抜け出したいと願う平凡なパート主婦たちが、1つの事件をきっかけにバラバラ殺人に手を染めていきます。一線を超えて、新たな境地に踏み出していく物語は口コミで話題となり、発行部数は累計130万に上りました。

桐野さん:

デビュー当時は本当につらくてね。心が千々(ちぢ)に乱れて。しかも、いろんな人にいろんなことを言われると、ものすごいまた動揺するわけですね。本当に自分だけが裸で、ほかの人はみんな洋服を着てるのに、何かこう、荒野の中にただ独り突っ立っているような感じ。それが怖くておびえてたんです。

「OUT」あたりから、あんまり怖くなくなったんですね。死体をバラバラにするとか、殺すシーンを書くときに、ためらっていたものを思い切って出した。「もう裸でいいわい」みたいな感じに開き直ったら、急に一線を超えたんですね、たぶん。

桑子:

もうこれでいいんだと思うのではなくて、そこから先に行く。

桐野さん:

先の景色を見たいっていうのかな。先にどんなものがあるのか、自分がどんなふうに変わるのか、そういう景色を見たいと思っているんです。私自身がたぶんそういうタイプなので、私の書く主人公にもそういう思いをしてもらいたいと思っています。

生きにくさを打ち破り、みずからを前に進める鍵は一線を超えることだという桐野さん。

桐野さん:

桑子さんは、ありました?

桑子:

私はいつも、「どんなことを感じた?」って打ち合わせとかで聞かれたときに、「浅い考えだなって思われたら嫌だな」とか、「そんな考えなんだって思われたら嫌だな」とか、やっぱり常に不安を抱えながら、まだ一線を超えていないのかもしれないです。

桐野さん:

そんなことないと思いますけど。確かにテレビ出ていらっしゃるから、いろんな人が見てるわけで、いろんな人がいろんなことを言うかもしれませんね。でも、平気ですよ、きっと。

桑子:

そうはまだ思えないです。

桐野さん:

そうですか。

桑子:

はい。そこには、やっぱり周りの人の決めつける概念とか、そういうものを勝手に想像してしまうというか。

桐野さん:

分かります。何かもう「覚悟する」しか開けない、みたいな。そういう瞬間ってやっぱり一生のうちに何回かあると思うんです。そういう瞬間に覚悟を決める、みたいなことですかね。

桐野さんの語った覚悟。それは、現代社会を見つめる、まなざしへとつながっています。理解しがたいようなことが起きるたび、シンプルな意味を見いだし、ひとくくりに語ろうとする私たちの社会。

それに抗おうとした作品の1つが、2017年に出版された「夜の谷を行く」です。50年前、連合赤軍のメンバーが12人の同志の命を奪ったリンチ事件。裁判では、その指導者・永田の、女性特有の執ようさ、底意地の悪さが事件の原因の1つと断じられ、メディアもこぞって、それを書き立てました。

桐野さんは、それまで誰も目を向けなかった永田を支えた元女性兵士たちの存在に光を当て、事件の多面性や複雑さを浮かび上がらせたのです。

「安直に考えてしまうと、楽じゃないですか。『あいつらが悪かったからだ』とか、『あの女がだめだったからね』っていうことで納得しちゃって。自分とは関係ない人の話でもう一件落着というような感じで済んでしまうことが、済まされてしまうことが多い。だけど、いやいやそうじゃない。あなたの中にもいるでしょうとか、あなただったらどうするっていう形で、問題提起できる。そういう隠された事実、埋もれてしまった事実にこそ、ことの本質があるんじゃないっていう提起。これはすごく大きいと思ってます」

単純化せず、物事の本質や一人一人の痛みに目を凝らす。桐野さんが貫く信念です。インタビューの最後、改めて今、私たちに何が必要なのかを聞くと、桐野さんらしい答えが返ってきました。

桐野さん:

小説を読むことによって想像力が培われる、ということを、私はいつも言っています。想像力とは、他人に対する思いやりといいますか、ありていに言えばね。他人の状況を慮(おも)んぱかること。

人が何を考えているかとか、この人はこういう人なんじゃないかとか、いろんなことを他人に対して考えられる、ということなんじゃないかと思います。

そうすると、やっぱり他人に対してラベルを貼るのは失礼ですよね。ラベリングしないで自由に考えられれば、もっと寛容な社会になっていくと思います。寛容になるっていうか、おもしろく生きられる、この世の中を。おもしろく生きられると思います、絶対に、想像力あるほうが。やっぱりいろんなことを考えるから。そのほうがおもしろいじゃないですか。

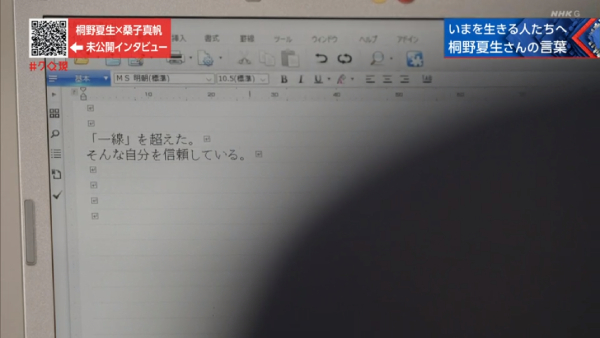

いまを生きる人たちへ 桐野夏生さんの言葉

桑子 真帆キャスター:

おかしいことはおかしい、別に普通のことを言っているだけと、さらりとおっしゃる桐野さん。こうあるべきと声高に訴えるのではなく圧倒的な個々のディテールの積み重ねから、あなたならどう思う?どうする?と問いかけてきます。どこまでもフェアな視点だからこそ、多くの人の心を捉えるのだろうなと感じました。

去年、女性初の日本ペンクラブ会長となった桐野さん。今、新たな模索を始めています。

「ネットの被害っていうか、やっぱどこか救済の窓口開こうかなと思っているんですよね」

「女性作家委員会の呼称の件だけど、(変更して)ジェンダー平等委員会はどうですか」

痛みを抱えながら、生きるすべての人たちへ。桐野さんからのエールです。

"「一線」を超えた。そんな自分を信頼している。"

「自分の中で『この線を超えてはいけない』と思っている人はきっとたくさんいる。自分で引いた線を、ひとつずつ超えることによって、自分はこういう人なんだとか、こういう人間だったんだと分かることってあると思うので」

「裸でいる自分が、荒野で立って裸でいる自分が怖くてしょうがなかったのに、いまはその自分を信頼しているんです。それが自分という人だったんだなと、30年も書いてきてやっと自分で気が付くという感じですかね、今ね」