橋田壽賀子 脚本家として生きる

「おしん」や「渡る世間は鬼ばかり」など数多くの国民的ドラマを手がけてきた脚本家の橋田寿賀子さん。生前、NHKのカメラに繰り返し語っていたのは、「生きる意味」だった。そしてコロナ禍で感じたことを新たなドラマにしたいとの情熱も持ち続けていた。「市井の人々の日常にこそ、ドラマがある」と取材を重ね、脚本を書き続けてきた人生。晩年の橋田さんを記録した独自映像や、最期をみとった泉ピン子さんへのインタビューなどから、橋田さんが私たちに残したメッセージを見つめる。

※放送から1週間は「見逃し配信」がご覧になれます。こちらから

出演者

- 井上 裕貴 (アナウンサー) 、 保里 小百合 (アナウンサー)

脚本家 橋田壽賀子さん いまを生きる私たちへのメッセージ

俳優・泉ピン子さん

「本当に最期、眠るように、全く苦しまず、眠るように逝きました」

今月4日、自宅で息を引き取った橋田壽賀子さん(享年95)。その最期を、俳優の泉ピン子さんがみとりました。

泉ピン子さん

「『ママ』って大きい声で叫んだときに目をぱって開いて、こっち見て、それで目つぶってましたから、あれが最期なんでしょうね。愚痴を言っても聞いてくれてたし、一緒になって怒ってくれたりしたり、親以上の存在かな」

90歳を超えてもなお、執筆を続けていた橋田壽賀子さん。私たちはその姿を記録していました。

橋田壽賀子さん

「90過ぎてね、仕事するって、おかしいですよね。そう思いません?もう遊ばせてくださいよ」

コロナ禍の人々の暮らしに着目し、新たな企画を練っていました。戦後間もないころ、女性が脚本を書くことなど許されなかった時代。筆一本で社会の壁を乗り越えてきました。

橋田壽賀子さん

「けんかしたことありますよ、スタッフと、プロデューサーと。自分の思う通りの仕事をして、それでだめだったらほかへ行くとか、降りるとか。柔軟さなんかいらない、作家には」

数多くのテレビドラマを世に送り出し、中でも「おしん」は60を超える国や地域で放送され、世界的な脚本家として知られるようになりました。

作品を通し貫いてきたのは、苦難の時代を懸命に生きる女性たちの姿です。橋田さんを突き動かしたのは、軍国少女として青春をささげた自身の戦争体験でした。

橋田壽賀子さん

「お国のために死ぬのは当たり前と思って、生きてましたからね。生きるって分かったときには、恥ずかしくないように生きなきゃと思いましたよ。一生懸命、自分の好きなとおり生きようと思った」

70年以上にわたり、脚本家として活躍し続けた橋田壽賀子さん。独自映像から、今を生きる私たちへのメッセージをひもときます。

橋田壽賀子さん 女性の脚本家として 不朽の名作「おしん」誕生秘話

橋田さんが脚本家としての第一歩を踏み出したのは、戦後間もない1949年。まだ20代前半でした。

橋田壽賀子さん

「これは松竹に入ったときに、婦人の雑誌に載ったんです。初めて女のシナリオライターが生まれたっていうんで、女性雑誌に載ったんです」

戦後復興の中で、映画産業は活況を呈し始めていました。しかし、撮影現場は男の世界でした。

橋田壽賀子さん

「私なんて何べん死んだか分かんない。女に何ができるかって、いつも言われた。男が一番できるんだと。女に映画のせりふなんか書けるかって、みんなに言われましたよ。誰も育てようとしてくれないの、つまはじきにあうだけ」

女性である自分に何が描けるのか。徹底的に取材し、ひたすら脚本を書き続けました。41歳で結婚。仕事をしつつ、家事もすべてこなす。それが当たり前のように、女性に求められていた時代でもありました。

橋田壽賀子さん

「主人がいないときが書くときなんですよ。いたら原稿、広げちゃいけないので。主人が帰ってくるまでに一生懸命書いて、この時間しかないという。ちゃんとご飯の支度もしなきゃならないから、買い物に行かなきゃならないじゃないですか。バス乗って買い物して帰ってきて、それが一番しんどかった」

橋田さんが、脚本家として認められるようになったのは40代半ば。たどり着いたのは、女性ならではの視点で描くドラマでした。その象徴的な作品が、58歳のときに書いた「おしん」です。1人の女性が過酷な運命を背負いながら、人生をたくましく生きぬく姿を描きました。

橋田壽賀子さん「ORICON NEWS 2010年8月」より

「『おしん』には、私の特別な思いが凝縮されています。不器用ながらも懸命に生き抜いたおしんこそが日本女性の原点だと思うからです。この頃、ふと胸を去来するのは、おしんは私の分身なのかもしれないという思いです」

橋田壽賀子さん

「おしんの名前なんて早くから考えてたんですよ。辛抱のしん、神様のしん、心もしんで、身体もしんで、いっぱい、しんの字がある。それを込めて、おしんだけは最初から決めていた」

放送が始まったのは、女性が徐々に社会に進出し始めた1983年。橋田さんは女性の自立を胸に、その思いをせりふに託します。

『自分の一生を決めるのに、誰に助けてもらうっていうの。人に相談して決めるようなことではありません。私が選んだ道だから、一生後悔はしません』

『肝心なのは、自分の力で食べていくもんを見つけるってことなんだから。おしんが、これならと思うこと、やったらいいよ』

橋田壽賀子さん

「色々な取材もしていましたから、いつ、ものになるか分からないけれど、ずっと持っていて、抱いて抱いて抱いて。これが当たるかしらとか、当たらないとか、全然思っていなかった。ただ書かせていただける場ができたっていうんで、すごい、のっていたのは覚えていますね」

みずからの筆で、人生を切り開いてきた橋田さん。女性ならではの視点で、次々と名作を生み出していきます。女性を主人公に戦国時代を見つめた、大河ドラマ「おんな太閤記」。主人公の妹として出演した泉ピン子さんは撮影中、橋田さんが男性ディレクターと衝突したときのことを今も鮮明に覚えているといいます。

俳優・泉ピン子さん

「今まで大河ドラマって、戦があって合戦の場があるのに、合戦の場をワンシーンも作らないでディレクターとけんかしてましたね。(ディレクターが)自然と合戦の場所が欲しいから、男だからワンシーン入れちゃったんですよ。(台)本にないのに。そしたら『合戦なんかして』って、めちゃ怒ってましたよ。なぜ戦をしなきゃいけないんだっていう、残されるのは女だろうって、亡くなっていく悲しみとかを書いたのは橋田壽賀子じゃないですか。そんな戦なんか書かなくたって、どうにだってドラマを書けるだろうっていうのが、あの人の心情じゃないんですかね」

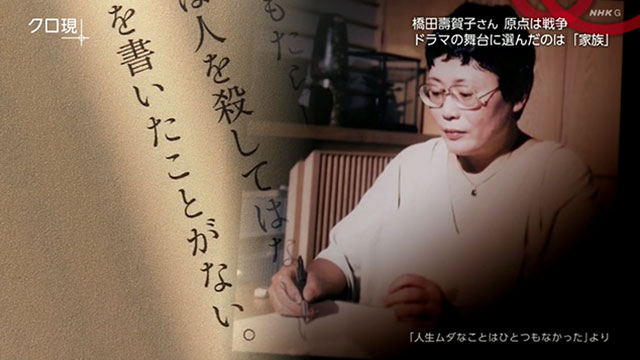

橋田壽賀子さん 原点は戦争 ドラマの舞台に選んだのは「家族」

自分にしか書けないことは何か。橋田さんは、殺人をテーマにしたドラマは書かないことを信条としてきました。原点となったのは、みずからの戦争体験です。戦時中、出征を控えた兵隊に故郷に帰るための切符を渡していた橋田さん。同年代が次々と命を落としていく現実を、目の当たりにしていました。

橋田壽賀子さん

「切符を皆さんもらえたらありがたいから、いろんなものをくださるんですけど、みんな死ぬんですよ。特攻隊に入って。あの人も亡くなった、この人も亡くなったというと、本当に自分が生きているというのは不思議でしょうがなかった」

橋田壽賀子さん「人生ムダなことはひとつもなかった」より

「原爆で一瞬のうちに命を奪われた人々がいた。沖縄戦で亡くなった若い男女もいた。人は人を殺してはいけない。だから私は殺人事件をテーマにしたドラマを書いたことがない」

戦争は生涯、橋田さんが向き合うテーマになりました。描いたのは戦場ではなく、残された女性たちが苦難にあらがう日々。

俳優・泉ピン子さん

「戦争は絶対だめだって言ってましたし、戦争ほど怖いものはないって言ってました。だから平和でなければいけないと言ってましたね。貧しさの中の強さ、あの貧しい中でへなへなとならないで、逆境をバネにして生きていくという、こうでありたいという人間を描いているんじゃないか」

戦争を生き残ったことは、橋田さんの生き方にもまた、影響を与えていました。変わったのは、終戦後にある風景を見たときです。食料が乏しかった東京から山形へ移ったとき、稲穂が実る豊かな田んぼが目に飛び込んできたといいます。

橋田壽賀子さん

「そのときに、一面が黄金なんですよ。空襲がないから、稲の田んぼで稲穂が黄金。は?これ日本?戦争があっても国が残る。ああ、残ってるんだ。まだ日本が死なない。じゃあ私も死なない。そのときから一生懸命、生きようと思いましたね。必ずいつか死ぬんだから、いま一生懸命好きなことをやって、精いっぱいいいこと、人のためになることをしよう。人の役に立つことをしよう。死を考えてるからできることってある」

人を殺し合うようなサスペンスでなくても、日常にこそドラマは生まれる。ライフワークとなった作品のテーマは、家族でした。描いたのは、ささいな出来事で衝突しながらも本音をぶつけ、支え合う家族の姿。橋田さんの理想の家族像でした。

橋田壽賀子さん「渡る老後に鬼はなし」より

「『渡る世間は鬼ばかり』は"けんかドラマ"なんです。家族みんなで話し合って、自分の思っていることをストレートに表現することで本当の家族になれる」

橋田壽賀子さん

「やっぱり支え合う、相手の気持ちがわかる。いくらけんかしても最後は心がふれあって、これは理想ですよね。私はできません。私のできないことを書いているんです」

橋田壽賀子さん 最愛の人との別れ

家族の絆を描いてきた、橋田さん。大切な人との別れも、ドラマの中でこだわり続けました。

40年前に放送された「おんな太閤記」。夫婦の死別を伝えた場面は、名シーンとして今も語りぐさとなっています。

その後も、数々の別れを描いてきた橋田さん。背景には、最愛の人を失った体験がありました。橋田さんが64歳のとき、夫・岩崎嘉一さんをがんで亡くしました。テレビプロデューサーだった嘉一さんから、橋田さんはドラマの基礎を教わりました。

橋田壽賀子さん

「これが結婚したころですね。この人、才能があると思ったの。この人すごいな、いまの時代と反対のことを考えるの。すごい人だなとおもったのが、最初」

夫が亡くなってから4年後、橋田さんは次のように語っています。

橋田壽賀子さん「夫婦は一生懸命」より

「嘉一は優秀なテレビ人間で、嘉一のテレビに対する感覚を私はいつの間にか門前の小僧のように、覚えていった」

嘉一さんが肺がんだと医師から最初に告げられたのは、橋田さんでした。すでに転移が進んでいましたが、苦悩の末、本人に病名を伝えませんでした。大好きなたばこもやめさせず、最後の瞬間まで夫の生きる楽しみを支え続けました。

深い喪失感の中で夫の存在を胸に、もう一度脚本に打ち込んでいきました。

橋田壽賀子さん

「ここにいつも主人がいて、ご飯食べてました。だからのこの家には主人がいるんですよね、方々に。仕事をすることが、嘉一への供養なんだ。お線香をあげるようにも、仕事する事の方が嘉一への供養になるんだっていうことは、ちゃんとわかっていました。こういう話を書いたら彼が褒めてくれるなとか。そういう基準になってますね」

橋田壽賀子さん 最愛の人との別れ ノムさんに語った"おひとりさま哲学"

最愛の人を失ったとき、人はどう生きればいいのか。

妻を亡くし、ふさぎ込んでいた元プロ野球監督・野村克也さんとの対談が実現したときのこと。

橋田壽賀子さん

「初めてお目にかかります。橋田でございます。奥様とはよく仕事で会っていました」

50年近く連れ添った妻・沙知代さんを亡くし、失意のどん底にあった野村さん。橋田さんは、夫を亡くした経験を語りました。

橋田壽賀子さん

「お葬式が終わったあと、なにもかもが終わって家に帰ったら、彼のにおいが、私のにおいではなく、彼のにおいがいっぱいしたときに泣きました。思い切り。何回も泣きました。よくその階段に座って泣きました。急に悲しくなって」

このあと語ったのは、死別した家族は悲しむだけの存在ではないということでした。

橋田壽賀子さん

「いつもここに主人が座っていて、ビール飲んでいました。いつもあそこで怒っている。お前また遊んでる。守ってくれているんじゃない。監視している。悪いことするなと」

橋田壽賀子さん

「おうちにいらっしゃいませんか、沙知代さん」

野村克也さん

「そこにいますよ」

橋田壽賀子さん

「ね、いつもいますよね。それでいいんですよ」

野村克也さん

「変なことすると、どなられているような。はっきりものをいう人でしたから」

橋田壽賀子さん

「怒られないように、一生懸命生きています。わたしもここにいると思っていますから、だからさみしくない」

野村克也さん

「おもしろいね」

大切な人はいつもそばにいる。橋田さんがドラマの中で、別れに込めたメッセージです。

橋田壽賀子さん

「(沙知代さんが)いつもそばにいると野村さんがおっしゃっていた。亡くなった方しかわからないけれど、いるものなんですよ。相手を愛していたり、尊敬していたり、一生懸命、彼の意に沿おうと思う。死んじゃっても沿おうと思う」

橋田壽賀子さん 90歳こえてなお 構想していた「コロナ禍の家族の物語」

長年、テレビドラマの第一線で活躍してきた橋田さん。しかし4年前、私たちのインタビューで弱音を漏らしていました。

橋田壽賀子さん

「前はもっとお仕事が来たんですよ。欲張りなんですね。もう何かいっぱい、いつもいつもお仕事が来て、断るのが楽しいなみたいなのが、それがふーんとなくなって誰も来なくなった。その寂しさがありましたね。もう私は要らない人間になったんだと」

それでも、90歳を超えた自分が描くべきテーマがあるのではないか。市井の人々の日常にこそ、思わぬドラマがある。橋田さんは、旅行先でもドラマにつながるネタを探し続けていました。

橋田壽賀子さん

「あのマンションだって生活が詰まっている。いろんな生活があるような気がするじゃないですか。それを見るのが楽しい。ドラマがあるじゃない」

人生を通して、脚本家であり続けようとしてきた橋田さん。その執念を、泉ピン子さんは目の当たりにしていたといいます。

俳優・泉ピン子さん

「なんてことない(新聞の)コラムとか声とか、小さいところからネタにしていく。私がバカなことを言ってても、ふと冷めた目のときがある。全然違うことを考えているなとか、人を観察しているんじゃないか。私が『もう70だから、もうそろそろ仕事も辞めるか』と言うと、『90の私が書いてるのに、70のあんたが辞めるって生意気だから仕事しろ』と言われましたよ」

実は亡くなる前まで、橋田さんは代表作「渡る世間は鬼ばかり」の新作の構想を温めていました。コロナ禍をテーマに考えていたと、プロデューサーの石井ふく子さんは私たちの取材に答えました。

TBSプロデューサー 石井ふく子さんへの取材より

「コロナ禍の今、みんなが大変だと思っていること、家族の問題を描きたいと言っていました。テーマは"人間はひとりじゃない"ということでした。なかなか会えない人たちが言葉を交わす、高齢者が心を通わせて結婚する、そんな話を書きたいと話していました。その一方で"家族の中にサスペンスがある"というのが、彼女の持論でした。家族の中は、今どうなっているのか分からない。そんなドキッとすることもある。人間というのは"人の間"と書く。人の間には心がある。その心をどう表現すればいいのか、考え続けていました」

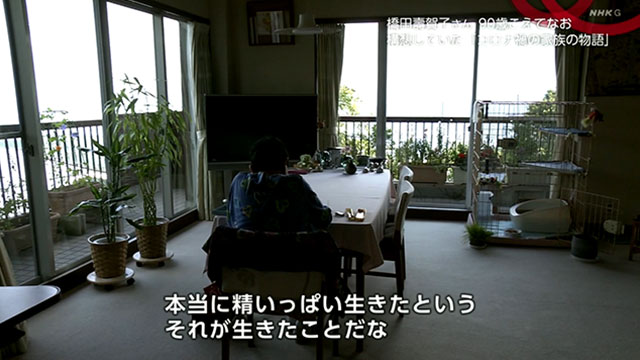

困難があっても、たくましく生きる女性。本音でぶつかることで、初めて理解し合える家族。脚本家、橋田壽賀子さん。その人生をこう振り返ります。

橋田壽賀子さん

「書けたっていう喜びだけ覚えている。苦労は覚えていません。苦しかったこともあったんでしょうけどね。競争社会で何とか生き抜いてこられたし、本当に精いっぱい生きたという、それが生きたことだな。それで人様に見て喜んでいただいて、私のシナリオあんなになったなと思う。楽しいこともたくさんあったし、何の後悔もないですね」

泉ピン子さん、北川悦吏子さんからのメッセージ

井上:橋田さんが亡くなった4月4日は、38年前に「おしん」が初めて放送された、まさにその日でした。泉ピン子さんはこのように語っています。

俳優・泉ピン子さん

「私たち俳優は、何人かで先生の作品を演じるけど、それをたった1人で孤独に書いていらしたんだから、すごいなあって。先生は謙遜して、そんなことないよって言うけど、やっぱりすごい人だったんだなって、いま思います。一緒になって怒ってくれたり、泣いてくれたり、味方がいなくなっちゃったなあって思います」

保里:「ロングバケーション」、「半分、青い。」などで知られる、脚本家・北川悦吏子さんからのメッセージです。

脚本家・北川悦吏子さん

「30年程前、私がデビューした頃、女性の脚本家が一斉にデビューしていきました。女性脚本家の道をつけてくださったのは、橋田壽賀子さんだと思っています。『北川さん。テレビ局やら、プロデューサーなんかに、負けちゃダメよ』と、橋田先生はおっしゃいました。女でありながら戦って戦ってその場を獲得していらっしゃったのだなあ、と思ったことを深く覚えています。あの時代、それは険しい道でもあったのではないでしょうか?新しい企画を練っていた最中でいらしたとのこと。次の企画を考えるのは作家にとって一番楽しい時間。やり切った、と思うのではなく、次を夢見ていた。最後まで脚本家でいらっしゃたのだと羨ましく、そして尊敬します」