“未来を変える力”を問いかけられて

~大林宣彦からの遺言~

4月に亡くなった巨匠・大林宣彦監督から「映画をつないで平和な世の中に」と託された映画監督がいる。岩井俊二さん・手塚眞さん・犬童一心さん・塚本晋也さん。全員がバブル期にデビュー。大林さんら戦争を知る世代と比べて、描くべきテーマがない「空白の世代」とも呼ばれてきた。4人が今、直面しているのが、新型コロナ。映画制作がストップするなど、映画界はかつてない危機に陥っている。コロナ禍をどう生きるのか、何を描くのか。4人の知られざる苦闘の記録。

出演者

- 岩井俊二さん (映画監督)

- 武田真一 (キャスター)

“未来を変える力”を問われて 岩井俊二の模索

大林宣彦監督から、これからの生き方を問いかけられた岩井俊二さん(57)。コロナによって当初、進めていた映画の企画が中止に追い込まれていました。

デビュー以来、繊細な映像表現で国内外の数々の賞を受賞。世界を舞台に、大人数のスタッフと俳優とともに、映画を作り続けてきました。しかし、コロナによって、これまでの当たり前の日常が奪われたのです。

映画監督 岩井俊二さん

「いま我々が向き合っているのが、ちょうど真ん中ぐらいの地点なのか、まだ入り口なのかも分からない。何かやっていかないと、大変なことになりそうな気がしますよね。」

自分に何ができるのか。岩井さんが緊急事態宣言下で取り組んだのは、リモートでの映画制作でした。コロナと戦うという怪獣を育てていく物語。しかし、主人公は怪獣が人類の敵だというデマに惑わされます。見えないウイルスの脅威に疑心暗鬼になりながらも、模索を続ける人々の姿を描いたのです。

初めて直面する、新型コロナという危機。映画監督としてどう生きるのか、問いかけていたのが、大林さんでした。

“映画は歴史を変えることはできないかもしれないけど、未来の歴史を変える力はあるかもしれない。ぼく一人の力ではどうにもならないだろうけど、手塚眞君や犬童一心君、岩井俊二君、塚本晋也君、若手監督たちが引き継いでくれれば、いつかできるだろうと思います。”

(大林宣彦『戦争などいらない―未来を紡ぐ映画を』より)

岩井俊二さん

「モノを作ることしかやってこなかった自分は、やっぱり作ることしかできない。それだけに、作ることで何か局面が打開できないか。一人一人がやれることは、すごい微々たることなんですけど、みんなが連帯してそういうことを意識しながらやれば少しは違うかもしれない。」

大林宣彦監督の遺言 生き方を模索した映画人生

大林さんが4人に託した思い。その裏には、みずからも模索し続けた映画人生がありました。

アイドルを起用した青春映画で、一時代を築いた大林さん。しかしその陰で、心にしこりを残し続けていました。巨匠・黒澤明監督と30年前に交わした約束を果たせずにいたのです。

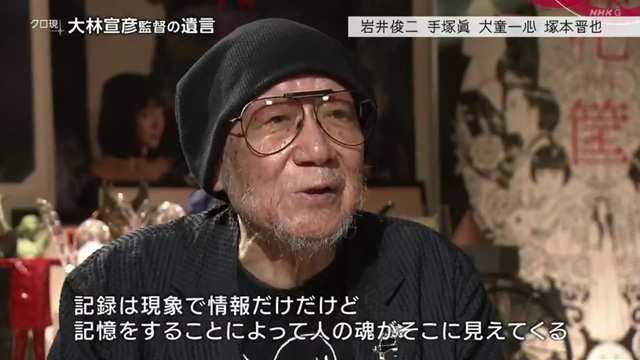

映画監督 大林宣彦さん

「戦争のいかがわしさを直接知った僕たちの世代が、ものを言わなければいかんだろうと。クロさん(黒澤明監督)も期待していましてね。その後をね、僕たちが戦争抜きで描いているわけだから、うかつな映画人生であった。」

晩年、その約束を果たします。がんと闘いながら、みずからの戦争体験をもとに、戦争をテーマにした作品を作り続けます。7月に公開された遺作でも、戦争を知る最後の世代としての責務を全うします。

大林宣彦さん

「僕は『映画は風化しないジャーナリズムだ』と思っているんだけれども、クロさん(黒澤明監督)もジャーナリストであったし、表現者は何よりもジャーナリストでなきゃいけない。ただ、ジャーナリストは記録をするだけだけど、僕たちは記憶のジャーナリスト。記録は現象で情報だけだけど、記憶をすることによって人の魂がそこに見えてくる。」

岩井さんは、人生の最期まで映画の可能性を追求する大林さんに、表現者としての生きざまを見せつけられたといいます。

岩井俊二さん

「人生のありとあらゆることが盛り込まれてくる。それは大林さんの人生そのものだった。総決算を戦争というキーワードを中心にご自身を描いていたようにも見えるし、監督にとって、自分の人生を丸ごと捧げてもなお足りないテーマだったのかなとも思います。」

大林さんは晩年、折々に岩井さんたち4人への期待を語るようになります。そして、私たちのカメラにも、岩井さんに向けメッセージを残していました。亡くなる5か月前、インタビューの途中、突然、語り始めたのです。

大林宣彦さん

「いつでも自分が一番いいと信じることをやるのが、表現者の責務であります。こいつ死ぬ気だな、岩井俊二は表現者として死ぬ気だな。約束だぜ。未来をつくる人間の可能性を、私は信じ切ってみせますよ。岩井俊二君。」

岩井俊二さん

「圧倒されて…ちょっと驚いていますけどね。ちょっとゆっくり時間をかけて、ずっと肌身離さず持っていたい気がしますね。」

手塚眞 “描くべきテーマがない” “空白の世代”と呼ばれて

大林さんが遺言を残した4人。全員がバブルの時代にデビュー。大林さんら戦争体験世代と比べられ、描くべきテーマがない“空白の世代”とも呼ばれてきました。

手塚眞さん(59)。父は、漫画家・手塚治虫。自身の戦争体験をもとに生命の尊さを一貫して描き続けてきました。父とは違う表現手法を選んだ手塚さん。自分の描くべきテーマは何か、悩み続けてきたといいます。

映画監督 手塚眞さん

「『君たちの世代はとにかくテーマを持ってないね』とか、『描くべき言葉を持ってないね』とか、さんざん言われたんですよ。だから余計に、若い頃言われたからね、コンプレックスになってしまいますんでね。本当にそれ(テーマ)がないんだろうかと。なかったら自分たちはこういうこと(映画)をやっちゃいけないのか。」

映画監督になって14年目に公開した「白痴」。坂口安吾の原作を大胆に解釈して、戦争を舞台に人間の本質を描こうとしました。しかし、当時は単なるファンタジー作品として受け取られ、手塚さんのメッセージはほとんど伝わらなかったといいます。

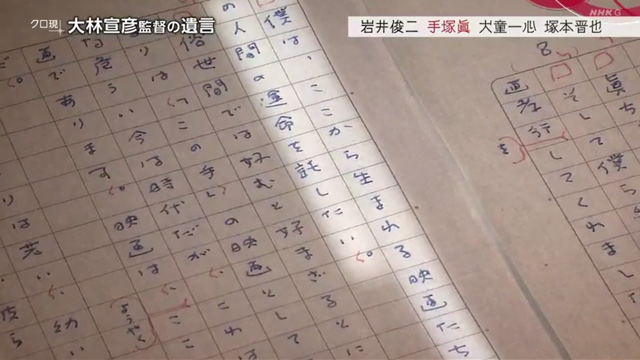

その後も世間の評価に惑わされず、自分が信じる映画を作り続けてきた手塚さん。励まし続けてくれたのが、大林さんでした。2年前届いた14枚にわたる直筆の手紙を今も大事にしています。

“映画は風化せぬジャーナリズムであり、過去をしたたかに記憶し、未来の夢を紡ぐ道具である。”

“手塚眞の映画は、今毅然としてここに在(あ)る。”

“手塚治虫は、きっと激しく、嫉妬しただろうなぁ。”

“僕は、ここから生まれる映画たちに、未来の人間の運命を託したい。”

手塚眞さん

「この年齢(とし)でもやっぱり迷うこともあるし、気持ちがふさぐことがあるんですけど、そういう時に引っ張り出して読んでいるんですよね。『これからの時代の中で、君ならではのやり方でやっていって下さい』と、そういうことなんだろうなと。」

大林さんから、未来の人間の運命を託されていた手塚さん。コロナからどんなテーマを見いだし、自分しかできない表現でどう訴えるのか。

手塚眞さん

「『さよなら、コロナ』。コロナを乗り越えて生きていくための映画。」

主役は女性たち。コロナによって改めて浮き彫りになった、女性の不安定な雇用環境。女性に偏る育児や家事の負担、女性たちが抱える閉塞感をいかに打ち破れるか、映画を通して考えたいといいます。

手塚眞さん

「このあと、どうするつもりだというのを試されている気がする。今後、自分たちはこういう気持ちでこう生きていこうと、ちゃんと考えていかないと。あえてコロナに向き合って、そこから解放されるようなことができればなと。」

塚本晋也 未来の子どもたちのために… 自らの役割を貫く

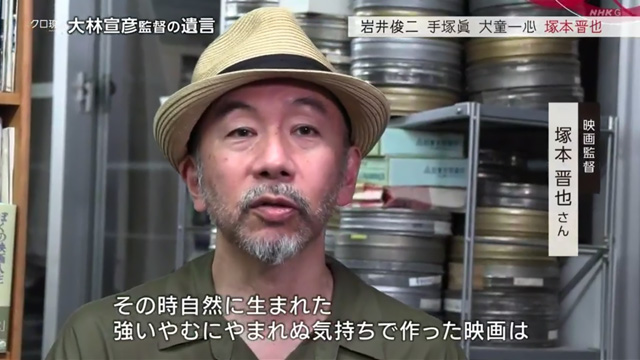

新作映画の見通しが立たない中、自分がやるべきことを貫こうとしている監督もいます。塚本晋也さん(60)です。映画館にみずから営業し、ことし(2020年)の夏も、ある映画の上映を続けていました。

5年前に公開し、数々の賞を受賞した「野火」。生々しい描写で、戦争を知らない世代に戦場という極限の状況を追体験させる映画です。映画監督として、初めてテーマにした戦争。公開後、塚本さんは大林さんから直接、声をかけられました。当時、日本は安保法制の議論に揺れていたころでした。

映画監督 塚本晋也さん

「その時、自然に生まれた、強いやむにやまれぬ気持ちで作った映画は、そこには政治的メッセージは入れちゃ駄目ですけど、思いが入ってればその時代に生まれたものなので、これはジャーナリズムのもの。古びないジャーナリズム、芸術作品というようなことをおっしゃった時に、それはまさにそうだなというふうに強く思って。」

この夏、塚本さんは「野火」を全国30以上の映画館で上映。観客と対話を続けてきました。戦争を知る世代が次々と亡くなる中、自分が伝える責任はより重くなっているのではないか。その意識を強くしたといいます。

塚本晋也さん

「やっぱり戦争に近づくことの恐ろしさが、自分にとって大事なテーマ。これから先の未来の子どもたち、その人たちのこれから先の世界がどうなっているのか、一番の心配事項にどうしてもなっちゃうんで。」

犬童一心 混迷の時代を生きるヒント 僕たちに託された意味

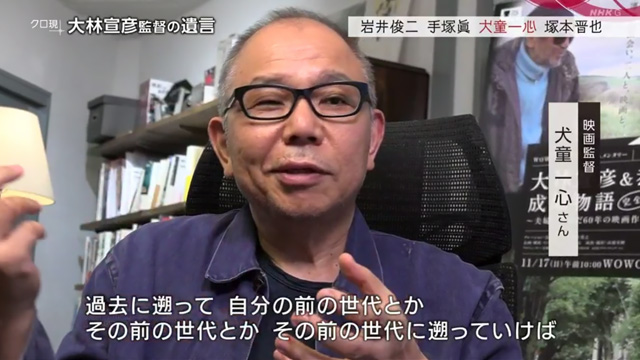

28億円の興行収入をたたき出した「のぼうの城」など、ヒット作を次々と生み出してきた犬童一心さん(60)。コロナによって、収入は以前の10分の1に落ち込んでいます。なぜ大林さんは自分たち4人に遺言を残したのか、その意味を考え続けていました。

映画監督 犬童一心さん

「衝動的に欲望が映画に全て向かって、8ミリカメラ握って撮り始める経験をした4人は、自分の仲間なんだよ。大林さんからすると。純粋に映画の可能性、どういう感じまでいけるのかなみたいな。」

コロナ禍であっても、映画が持つ可能性を追求できるのではないか。犬童さんが取り組んでいるのは、狂言のドキュメンタリー。そこから、混迷の時代を生きるヒントを探ろうとしていました。

狂言が生まれたのは今から650年以上前の室町時代。それ以来、疫病や戦争などどんな困難があっても決して芸が途切れることなく受け継がれてきました。

犬童一心さん

「何があろうとも、日々の営みとして芸を積み重ねることをしている人たち。今のことでどうしてもみんな右往左往するけど、過去に遡って、自分の前の世代とか、その前の世代とか、その前の世代に遡っていけば、それぞれの時代でみんな乗り越えてきていることを確認するっていうんですかね。」

コロナ禍を生きる君たちへ

大林さんから、これからの生き方を問いかけられた岩井俊二さん。

大林宣彦さん

“未来をつくる人間の可能性を、私は信じきってみせますよ。”

この日、新たな創作のため言葉をつぶやき始めました。

岩井俊二さん

「“その水は世界とつながっている。その風は…”」

コロナによって世界中で深まる、社会の分断。

岩井俊二さん

「“世界とつながっている。君のいるその場所も、世界とつながっている。”」

“未来をつくる人間の可能性”という大林さんの言葉。岩井さんは今、何を思うのか聞きました。

岩井俊二さん

「深く、重く、優しく、響いた言葉だったと思うんですけど。自分の人生のスケールで受け止めなければいけない言葉として受け止めた気がします。」

武田

「今まさに、コロナ禍という大きな壁に私たちはぶつかっていますが、そのことはテーマとして岩井さんの中で、どのように重みを感じていますか?」

岩井俊二さん

「希望的観測を言えば、世界中が同時に負った痛みは、すぐではないかもしれないですけど、強い平和への連帯とか、そういうところにゆっくり作用していくカンフル剤のようなものになってくれるんじゃないかという希望はあるんですよね。

僕らが忘れてはいけないのは、時間はつながっているし、見上げる空は世界中で同じ空があって、空は一つしかなくて。いろんなことが起きている中の1つを描くんだという視点というんですかね。それはやっぱり大林さんの言うとおり1つのジャーナリズムなんでしょうし、自分の創作をより深めていければなと思うんですけど。」

武田

「“未来を変えてみようよ”という大林さんの言葉ですが、本当に実は多くの人たちに重く響く言葉だと思うんですね。私たちは、未来を変えていくことができるんでしょうか?」

岩井俊二さん

「クリエイターがやれることはどこまでだろうとは思うんですけど、そこはやっぱり想像力なのかなという気がするんですね。想像力には限界はないので。ちょっとこの世界は変だと思うよねと、軽くちょっと変えようよということなのかな。そういう言葉づかいをしている気がするんですね、大林さんは。意外と、その軽くちょっとやるくらいでも変わるじゃないという、『みんながやればさ』というようなことかなと。」

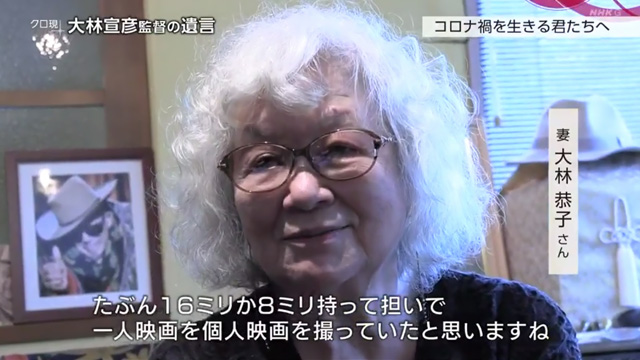

日本がコロナで大きく揺れていた4月に亡くなった大林宣彦さん。もし今、生きていたら。妻の恭子さんはこう言います。

大林恭子さん

「たぶん16ミリか8ミリ持って担いで、一人映画を、個人映画を撮っていたと思いますね。監督なりにコロナに負けない生き方を考えたんじゃないかなと思いますけどね。」

私たちのカメラの前で語った、大林さんの最後の言葉です。

大林宣彦さん

「若い人たち、若い人たちは未来を生きているんだ。変えてみせようよ、人間である俺たちよ。なあ、それが生きているっていうことだよ。」