新型コロナ 遺族からあなたへ

「今も母が亡くなったことを近所はおろか親族にも隠しています・・・」。1か月あまり前に新型コロナウイルスに母親を奪われた女性はカメラの前でこう語った。私たちが見つめたのは大切な人を看取ることもできず深く傷ついた遺族たちの“その後”。彼らは何に苦しみ、何を生きる支えにして日々を過ごしているのか。その声に耳を傾け、未知の感染症と長期的に向き合っていく上で求められる社会や心のありように迫っていく。

出演者

- 今村顕史さん (がん・感染症センター都立駒込病院 感染症科 部長)

- NHK記者

- 武田真一 (キャスター)

“誰にも話せない” “死を受け入れられない”

関東地方に住む、50代の女性です。

先月、80代の母親を新型コロナウイルスによる肺炎で亡くしました。

それから1か月。

母の死を、ずっと周囲に伝えることなく暮らしていると言います。

母親を亡くした女性

「『(お母さん)見ないね』って言われたので、『ちょっと具合が悪いので入院してます』って。お線香のにおいはするじゃないですか。今までしなかった においが世間にはするから、何かあるなっていう風には思われているだろうなって思うけど。向こうも不快な気持ちにはなるわけでしょ。『コロナだったんだ』みたいな感じになるし、だったら言わない方がいいかな。」

両親と、夫と子どもの5人で暮らしていた女性。毎朝、両親がお昼に食べるお弁当を作ってから仕事に向かうのが日課でした。

4月上旬、その日常が突然断たれることになります。

母親が38度を超える発熱が続き、血たんが出たため、女性は救急車を呼びました。

母親を亡くした女性

「『行かない行かない行かない』っていう、すごく嫌がったんで、家にいたかったんだよねって思いながら、まだ家にいたかったんだよね。」

この直後から、女性は新型コロナウイルスの残酷さを知ることになります。

肺炎を発症していたため、即入院となった母親。新型コロナウイルスに感染していたことが確認されました。

女性と家族は濃厚接触者となったため、全員 自宅から出られず、母親を見舞うことはできませんでした。

母親を亡くした女性

「自分も陽性かもしれない、出て歩ける状態ではない。母が戻ってこないという覚悟みたいなものは、その時はない。死ぬとは思っていない。」

ところが、入院から6日後。病院から電話が入りました。

母親が、息を引き取ったという連絡でした。

女性は、母親の遺体と対面することさえできませんでした。誰1人立ち会えないまま、母親は火葬されました。

亡くなって4日後。

母親は遺骨となって自宅に帰ってきました。

母親を亡くした女性

「ここに(遺骨が)置かれていたと思います。」

濃厚接触者だった家族。

葬儀会社の人に感染させるリスクを避けるため、遺骨は玄関に置いてもらうしかありませんでした。

母親を亡くした女性

「今でも死んだと思えないから泣けないんですよ。家から救急車に乗ったことしか見ていない。弱っている姿も見ていないし、やつれているのかも知れないし、苦しんでいた顔も何も無い。だから、たぶん(死の実感が)わからないんだと思う。心の整理がつかない。」

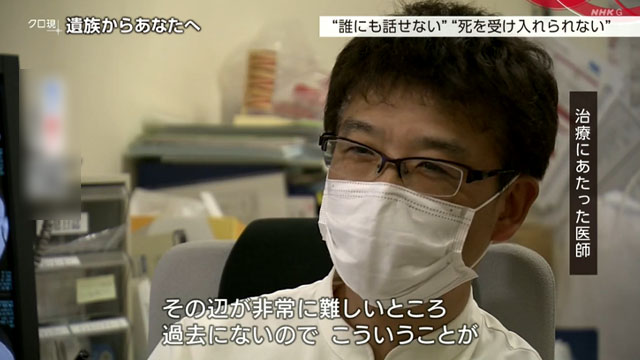

女性の母親の治療に当たった医師です。

家族にとって看取りのプロセスは大切だと理解しながらも、“院内感染の防止を優先せざるを得ない”と言います。

治療にあたった医師

「亡くなる前に患者さんに声をかけられた。手を握ってあげた。亡くなった方が少し笑ってくれたとか、涙を流してくれた。非常に後から残るものであって、そういうことができないのが、やはり今回のコロナの感染症の非常につらいところ。われわれも未知の感染と闘っているし、ご家族もそうだし、(患者)本人もそうだし、その辺が非常に難しいところ。過去にないので、こういうことが。」

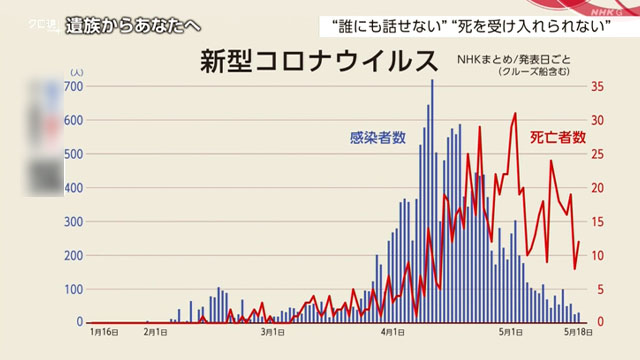

新型コロナウイルスの新規感染者は、いま減少傾向にあります。

一方で、亡くなる人は毎日のように10人を超えています。

その中で、多くの遺族がこのウイルス特有の死に直面し、最期の時間を共に過ごせなかった苦しみを抱えているのです。

2か月たって…ガラス越しの最期

新型コロナウイルスで夫を亡くしたこの女性は、2か月たって ようやく葬儀を行うことができました。

夫を亡くした女性

「私にとって、こうやって何か月か過ぎたけれども、過ぎたという感覚が全然ない。歯が抜けたような感じというか、何というのかしらね。欠落した状態というか、それはいつ埋まるのか分からない。」

ことし1月、女性は夫とともに結婚記念日を祝うため、クルーズ船に乗船。

記念日からまもなくして、夫は高熱で起き上がれなくなり、病院に搬送されました。

夫を亡くした女性

「彼が退院するときに困らないようにと思って、お洋服と靴の一式を持たせて、それで送り出したんですよ。帰らなくなるなんて想像もしなかった。」

病院で隔離された夫に会えたのは、その3週間後。

感染予防のため ガラス越しに見た夫は、体中を管につながれ、医師からは意識がないと告げられました。

夫を亡くした女性

「私が(直接)呼びかけたかった。でも(ICUに)入るわけにいかないんですもの。行けない、触ることもできないし、体温を見ることもできないし。」

最期の別れも、ガラス越しでした。

夫を亡くした女性

「ガラスがあるでしょ、ICUの。そのガラスの前にベッドを持ってきてくれて、(看護師が)彼の手を持ち上げてガラスに当ててくれて、(ガラスに)私も手を当てて、最期の別れ。それが最期の別れ。ガラス越しで体温も何も分からないけれども、それが最期でした。」

体力的にも、気力的にもぎりぎりの状況が続いてきた女性。

先週、ようやく夫の葬儀を執り行うことができました。

周囲の人たちのことばにも、励ましを感じられるようになったと言います。

夫を亡くした女性

「私に『大変な思いなさいましたね 何かあったら おっしゃってくださいね』という手紙をそっと入れてくれた方がいて、それは本当にうれしかったですね。何気なく『おはようございます』とか、ちょっとした あいさつができる。そういうことにはなっているから、だんだん だんだん分かってきてくださると思うし。」

社会からの視線を怖れて…

玄関に置かれた母親の遺骨を受け取った女性です。

亡くなって1か月がたちますが、今も母の死を 親戚にすら伝えられずにいます。

母親を亡くした女性

「変な話、主人の家族は誰も(母の死を)知らないですよね。やっぱり後ろめたい病気なんでしょうね。かかっちゃいけない病気にかかっちゃった。」

周囲の目を気にし始めたきっかけは、母親の入院直後。夫が職場に、母親のことを伝えたときのことでした。

夫

「『会社をしばらく休ませてもらいます』という話をした。会社に『(母が)陽性だ』と伝えたとたん、私も もう感染者扱いですね。」

母親を亡くした女性

「『ここまで来ないでください』と言われちゃうと、やっぱりどこかで、ここで出ていったら迷惑なんだろうなって。」

結局、夫は1か月以上 仕事を休まざるを得ませんでした。

さらに、ニュースで伝えられる情報が追い打ちをかけました。

母親を亡くした女性

「医療従事者のお子さんが保育園に行けないとか、すごいびっくりしちゃって。そんなことで言われるんだったら、亡くなった本人や私たちだったら、もっと(差別)されちゃうんだろうなって。」

一方で、女性は、感染者を避けたくなる気持ちを否定することもできなかったといいます。

母親を亡くした女性

「差別する気持ちって、たぶん誰にでもある。かかっていない人は偉い、かかっちゃった人は偉くないじゃないけど、下に見てるみたいなのがあるから、自分も『かかってるやつがいるじゃん 怠けてるから そうなっちゃうんだよ』と思っていた。」

そして、気が付いたときには、母親のことを周囲には語らないほうがいいと思うようになっていました。

母親を亡くした女性

「毎日お線香あげて、コロナじゃなかったら みんなにも言えるし、来てもらえると思うけど、言えないのは何ででしょうね。」

店の再開 後押しした息子と友人

長い葛藤を経て、一歩を歩み始めた遺族がいます。

先週、愛知県で1軒の美容室が営業を再開しました。

美容室を営む女性は、2か月前、新型コロナウイルスで夫を亡くしました。

結婚して49年。夫はいつも笑顔を絶やさず、けんかをしたこともありませんでした。

症状が悪化して、東京に搬送された夫。

そのまま、会うことはかないませんでした。

みずからも一時 陽性となった女性。店を再開することには、ためらいがありました。

夫を亡くした女性

「やっぱり特別な目で見られるとか、偏見の目で見られるんじゃないかなって。元の生活に戻れるんだろうかって。何度もやめようか、閉店しようかなって、閉めたら楽になるんですよね。」

夫の死や自分の感染を伝えて、店を再開するよう後押ししたのは、近くに住む息子でした。

息子

「来る人には、コロナの患者であったことを知った上で、来るか来ないかの選択をしてもらった方が僕はいいと思ったんです。知らずに来るっていうのは、何となく不誠実なような気がして。母には酷だなと思ったけれど、ちゃんと伝えた方がいいと、かなり強く言った。」

実は、息子自身、葛藤を続けていました。

当初、ウイルスに対して恐怖心を抱いていたという息子。

しかし、父親の治療にあたる医療従事者たちの姿を見て、考えが変わったといいます。

息子

「最初は本当に怖くて怖くて、自分が感染するんじゃないかと、本当に怖くて。少しずつ考えが変わってきたのが、看護師たちがやっている手指消毒だとか、そういうものを見ていると、きちっとすべきことさえすれば感染は防げるのではないかと。あまりウイルスに対する怖さは感じなくなっていった。私たちに対して偏見を持っている方もいらっしゃるかもしれないが、それもいっときのことで、時間がたてば変わってくるんじゃないかと。」

息子との話し合いを続けた女性。夫の死と、自分の感染について、知人や常連客に少しずつ伝えるようになりました。

夫を亡くした女性

「最初は抵抗があったけれど、あとは、その人がどう受けとめてくださるか分からないけど、自分の気持ちが楽になりますよね。話したことによって。」

勇気を出して伝えた事実。

反応は一様ではありませんでした。

夫を亡くした女性

「うちのお客さんが『コロナにかかったお店なんか行くのやめなさい』と言われた。そういうの聞くと つらい。私、何か悪いことしたわけじゃないのに。」

しかし、その中でも、再開に臨む思いを理解してくれる人もいました。

女性の友人

「(私に)『店、戻ってやれるんだろうか これを機会に閉めちゃった方がいいんだろうか』とか、何度もそれを毎日のように電話で言われていたので、それは考えちゃダメだよって、店をやろうよって。たしかにコロナ自体は怖いとは思いますよ。でも、本当に彼女はお客さまが来たら、ここで手を洗ってもらって、アルコール消毒をしてって、十分過ぎるぐらいの対策をしていたので、怖いなんて思ったことはないです。」

夫を亡くした女性

「今になったら、話して良かったって。結構それを理解してくださる人が1人、2人ってね。そういう方たちが少しずつ戻って来てくださるので、やっぱり良かった。」

こうした日々を送る中で、女性はようやく夫の死に向き合うことができるようになってきたといいます。

実は女性は、夫との別れについて、ある後悔を抱えていました。

亡くなる直前、夫の意識がもうろうとする中で、看護師からひとつ提案を受けます。“電話越しにことばをかけてみては”というものでした。

夫を亡くした女性

「頭が真っ白な感じになって、何か伝えなきゃ、何を言ったらいいんだろうって。とにかく今まで“幸せだった”こととか“ありがとう”ってこととか、もっと伝えなきゃいけないことがいっぱいあったのになって思った。なかなかうまく伝えられなかった。」

十分に思いを伝えられなかったことを悔いていた女性。

息子から聞いた そのときの夫の様子が、最近になって心のよりどころだと思えるようになってきました。

夫を亡くした女性

「『僕とお母さんの声を聞いたときに、お父さんの血圧がスーッと下がっていったよ』と『(お父さんに)聞こえたよね 絶対通じたよね』って言ったから、私も絶対通じたと思っている。自分の気持ちの中では、最後にかけた言葉があったから、今こうしていられるのかなって。それすらなかったら、耐えられるのかなって。今 思っても、あの言葉をかけられたことが唯一の救いかなって。」

「きょうはね、ブローで。ちょっと後ろ髪がね。」

「だいぶ伸びてるでしょ。」

「伸びてる。」

夫の死から2か月。

女性のもとに、少しずつ日常が戻り始めています。

夫を亡くした女性

「何も話さないで1人で抱え込んでいると、どうかなりそうな状況になりますよね。みんな同じ思いをしていると思うんです。世間の目が怖いというか。自分の気持ちを誰か聞いてくださる人がいることで、ずいぶん救われるんじゃないか。」

遺族から私たちへの問いかけ。

社会に何が求められているのでしょうか。

問いかけにどう向き合うのか

武田:ご家族を亡くされてすぐの悲しみも癒えない状況で、取材を受けてくださった皆さんに心から感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございます。

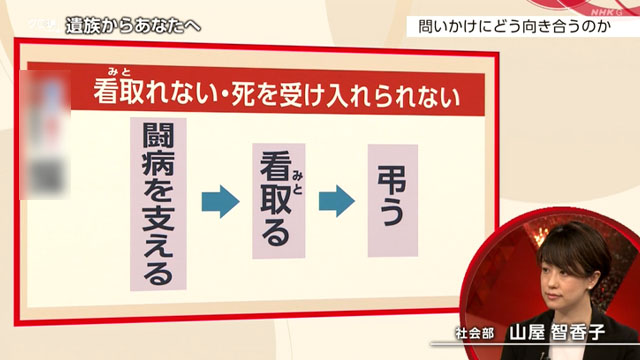

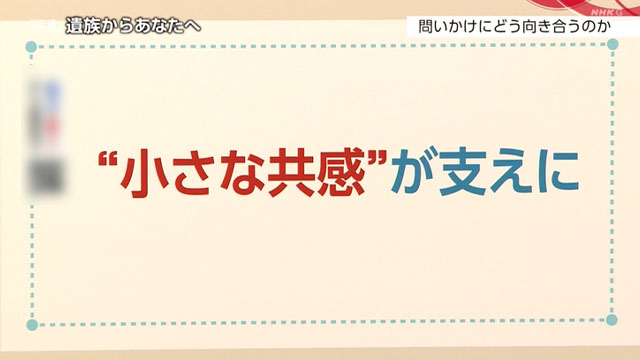

遺族の皆さんから問いかけられたのは、「看取れない 死を受け入れられない」という現実、「“社会からの視線”への恐怖・苦しみ」。そして、周りの人たちからの「“小さな共感”が支えに」ということでした。

取材に当たった山屋さん、遺族の皆さんにとっては「闘病を支える」、「看取る」、そして「弔う」という、それぞれの段階で、本来できるはずのことができないという苦しみがあるわけですね。

山屋記者:これまで遺族の方々を3か月にわたって取材してきましたが、遺族からは「取り残されたように感じる」という声を多く聞きました。例えば、闘病している家族の様子を知りたくても、隔離されていて治療を受けているため面会することがほとんどできず、そばで支えることもできないんです。看取りに当たっても、ICUのガラス越しからで、直接触れたり、呼びかけたりすることもできません。亡くなるとすぐに特殊な袋に収められてしまうんです。せめて、きちんと弔いたいと思っても、火葬を引き受けてくれるところがなかなか見つからず、お経をあげたり、思い出の品をひつぎに収めることすらできなかったという話を聞きました。感染予防のためとはいえ、こうした一連の過程が、「普通の死ではない」と遺族が受け止めてしまう状況にあるのだと思います。

武田:新型コロナウイルスの患者や家族を見られてこられた、都立駒込病院の医師の今村さん。大切な人の肌に触れて別れを惜しむ、これは私も経験がありますけれども、本当に大事な時間だと思います。それを奪われた遺族の皆さんの気持ちは察するに余りあります。今村さんはどう感じてこられましたか。

今村さん:これまでにも、残念ながら救うことができなかった命はありました。われわれは一般のときには、救えないとなったときに、本人や家族のサポートを厚くして、最期の瞬間までできるだけ会う時間を作ったりということに力を注ぎます。ただ、コロナ隔離ということがある関係上、それが思うようにはできない。それに関しては、現場のスタッフにも大きな葛藤があるんです。

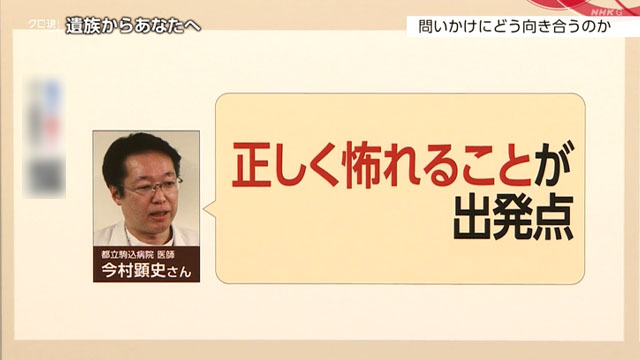

武田:そして、もうひとつは“社会からの視線”ですね。ウイルスから身を守ろうという思いから、他者を拒絶する。私もそうなってしまいそうな気がいたします。それを乗り越えて寄り添えるようになるために、今村さんは「正しく恐れることが出発点」とおっしゃっています。これは、どういうお考えなんでしょうか。

今村さん:先ほどのVTRでも、美容室で消毒をしっかりしていれば大丈夫だよということがありましたけれども、不安、怖いという気持ちは、感染症に対しては結構みんなが持つ感情です。でも、それを、正しく知識を直していく。それによって、本来闘うべきはウイルスであって、決して人ではないと。人と人との距離をとるということが、隔離や対策として重要なんですけれども、心の距離まで離してはいけないということを強く思います。

武田:心の距離は、何とか縮めるような努力というのを私たちが考えなきゃいけない。それが一つの出発点になるはずだということですね。そして、その中でヒントになりそうなのが、「“小さな共感”が支えに」ということです。私もこれを少し忘れかけていたなというふうに思います。今村さんは、このことをどのようにお考えになっていますか。

今村さん:感染をみんなが分かってくれるとは限らない。そこで話す恐怖感もある。だから、全員に言わなくちゃいけないということではないと思うんです。ただ、言おうと思った人が素直に受け止めてくれるというのは、その本人にとってはすごく力強いと思います。僕たちは、いま感染症のパンデミックというのを見ていますけれども、たくさんの患者数を、恐らく皆さんは見慣れてしまっていると思います。ただ、僕たちは一人一人の命を救っている立場から見ると、その「一」(いち)がすごく重要なんですね。一人の命。その一という数字の背景には、その人 一人の人生、そして、その人と家族の物語というのが背景にあるはずなんです。皆さんも前線にいるということ。実は、みんなが最前線にいるんですよね。そこのところで、あしたは自分かもしれないと考えて、心を寄せるということが重要です。人と人が協力するということが、これからウイルスと闘っていくためには非常に重要な鍵になると思っています。

武田:そのためには 私たちが、ちょっとした気遣いやことばをかけられる一人になるということが大切ですね。

今村さん:はい、そう思います。

武田:今村さん、お忙しいところありがとうございました。

山屋さん、これから新型コロナウイルスと長期的に向き合っていかざるを得ないという状況になると思います。私たちは、遺族の皆さんの経験から何をくみ取っていくべきだと思いますか。

山屋記者:今、新しく報告される感染者の数は減少傾向となっていますが、亡くなる人の数は大きく減ってはいないんです。地域によっては少しずつ日常を取り戻しつつありますけれども、私が取材したご遺族たちは誰もがこの空気に戸惑っています。それは、大切な家族をしっかりと看取れないまま失い、気持ちの整理がつかないということもありますし、新型コロナウイルスの恐ろしさを誰よりも知っているからこそ、感染対策の緩みから、自分と同じような思いをする人が増えるのではないかと心配しているからなんです。ご遺族の話を通して、私たちメディアの伝える情報が及ぼす影響についても、改めて考えさせられました。これまで誰にも言えなかったという話を聞かせていただいた、その思いを託されたのだと思って、これからも取材を続けていきたいと思います。

武田:正しく恐れるためには、正しい情報が必要。私たちもこれから努力していきたいと思っています。