世界が恋する日本チョコレート 小さな会社 躍進のヒミツ

毎年秋にフランスで開催されるチョコレートの世界的祭典「サロン・デュ・ショコラ」。去年「世界を代表するショコラティエ100人」が選出され、日本人はフランスに次ぐ第2位となり、注目を集めた。その多くが世界的に無名の中小企業。躍進の陰にはどんな秘密があるのか?選出された一つ、大阪にある従業員約80人の老舗チョコレート会社。社長は女性。夫の急病により事業を急遽引き継いだ。カギとなったのは「女性中心の会社への変革」。男性が占めていた主要ポストを次々に女性にかえるとともに、大胆な「業務の断捨離」を図って残業を減らし、女性従業員が働きやすい環境を整えた。余った予算は惜しまずに商品開発に投資。自由な発想から次々と斬新な商品が生まれた。さらに「チョコレートで世界を変える」を目標に掲げているのは、従業員10数名の小さな日本のチョコメーカー。ヘッジファンドに勤めていた青年が9年前に立ち上げた。カカオ豆の産地・インドネシアを歩く中で、労働環境の問題に直面。「生産者がいきいきと働けるチョコ」を前面に掲げたブランドを打ち出し、金融機関やデパートを巻き込んでいった。さらに大手メーカーの「埋もれた技術」にも注目。発想の転換でチョコの新しい楽しみ方を確立した。モノが売れないと言われる時代にあって、伸び続ける日本のチョコ市場。世界に躍進する日本の中小中堅のチョコメーカーから、海外進出や人手不足解消のカギを探る。

出演者

- 宮田裕章さん (慶應義塾大学 教授)

- 市川歩美さん (チョコレートジャーナリスト)

- 山口義行さん (立教大学 名誉教授)

- 武田真一 (キャスター) 、 高山哲哉 (アナウンサー)

- <番組の内容>

世界が恋する日本のチョコレート 躍進のヒミツ

サロンドロワイヤル 前内眞智子社長

「おっ、うちの会社や。」

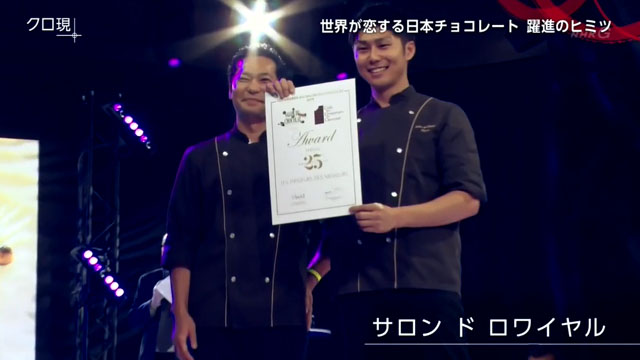

参加わずか3年で、世界を代表するショコラティエに選ばれた“サロンドロワイヤル”。個性的なチョコが、本場の愛好家を驚かせました。

出品したのは、たけのこや万願寺とうがらしなど、和の食材をふんだんに使ったチョコ。異色な食材を香辛料やウイスキーなどを使って巧みになじませたチョコは、繊細な味わいで芸術品のようだと評価されています。

チョコを食べた人

「繊細な味で、チョコとよくなじんでいます。」

「食感と香りが独特で、とてもおいしかった。」

会社を率いる社長の前内眞智子さんです。

サロンドロワイヤル 前内眞智子社長

「(受賞は)すごい感激ですよね。世界のチョコレート界を引っ張っている人たちばっかりだったので、その同じ舞台に上がらせてもらえることが、すごいことやと思って。」

前内さんの会社が作るチョコレートは一体どんなものなのか?

主力商品として紹介してもらったのは、大阪で長年「庶民の味」として親しまれているという、こちら。

高山:これ一人で全部買うんですか?

お客さん

「大好きです。母がすごくはまって、よく買いにくるようになりました。」

会社は、華やかな舞台から遠く離れた大阪の下町にありました。

前内さんが社長に就任したのは2012年。当時社長だった夫が病気になったのがきっかけでした。急きょ経営を引き継いだ前内さんは、すぐに壁にぶつかりました。販売実績は悪くないのに、なぜか社員が次々と辞めていったのです。前内さんは、仕事に誇りを持てないことが問題なのではないかと考え始めたといいます。

サロンドロワイヤル 前内眞智子社長

「こんなに一緒に苦労してくれたのに、報いることができないままいなくなったなと思って。それは今でも、すごい大失敗としてつらいので。うちみたいな小さな会社は100点満点にはなりません。でも、そのなかでやっぱり、喜びを見いだしていくことは心の問題なので。」

前内さんがまず手がけたのは、女性社員のモチベーションアップでした。

サロンドロワイヤル 前内眞智子社長

「(ここの製造は)女性だけでやっています。全員女性。」

社員およそ80人のこの会社は、7割ほどが女性。

チョコ作りはもともと職人の世界で、重要な製造工程は男性に任されていましたが、前内さんは、辞めていった男性社員の仕事を次々と女性に任せたのです。

製造部門の女性社員

「この仕事にやりがいも感じるし。」

「まだ(製造担当として)できない商品もあるので、いろいろ作っていきたいと思います。」

サロンドロワイヤル 前内眞智子社長

「意欲的ですよ、みんな。」

それと並行して家事と両立できるよう、仕事量を減らしました。扱う製品の種類は3分の1に。その結果、バレンタインデーが間近なこの時期でも残業はゼロ。業務が効率化し、業績も上がりました。

さらに前内さんは、社員全員が会社に誇りを持てる大きな旗印を掲げました。

世界に通用する高級チョコの開発です。

8000万円を投資して京都に開いた店舗に並ぶのは、手作りの最高級品。

こうしたチョコを開発する職人も新たに採用しました。「研究資金に糸目はつけない」という前内さんに背中を押され、社員たちは自由な発想で試行錯誤を繰り返しました。

そして、京都店オープンから5年で、世界を舞台に見事金賞を受賞したのです。

社員のショコラティエ

「本当に会社に感謝。こういうチャンスを頂けたということに対して。」

サロンドロワイヤル 前内眞智子社長

「社員がうちで働くことを幸せだと思うことを追求したときに、結局は良いものを作って、お客様がそれを認めてくれて、社員もそれを作ることを喜びとする。それを私自身は追求してきた7年だったと思います。」

武田:なるほど。こうした中小企業の誇りが練り込まれてるんですね。

高山:魂がぎっしりと入っているわけなんですけれども、あしたはバレンタインデーということで、前内さんの会社で作っていらっしゃるチョコレートを皆さんのお手元にご用意しました。召し上がってみてください。

高山:この中に、ある和の食材が入っているんですが、一体何が練り込まれているでしょうか。皆さん黙っちゃいましたね。武田さん、どうですか。

武田:甘い。

高山:それはチョコレートですから。山口先生、どうですか。

山口さん:分からない。何か、みそっぽい。

高山:これ、実は香辛料。

宮田さん:七味。

高山:そうです!

武田:さすがですね、宮田さん。こんな味というのはフランス人にも分かるものなんですかね。

宮田さん:これまで、こういう高級チョコレートは鮮やかな果実とか華やかな香り、こういった世界だったんですけれど。例えば先ほど紹介された干し柿(のチョコ)は食べたことがあるんですが、当たり口のまろやかさはチョコレートでありながら、優しい干し柿の甘さと焼酎の豊かなうまみが合わさって、繊細で、非常に美しい香りが抜けていくという、全く違う体験。ですが、間違いなくチョコレート。こういうものが今、生まれ始めている。

武田:語りますね。

宮田さん:大好きです。

武田:チョコレートジャーナリストの市川さんにもお越しいただいてます。世界で高い評価を受けるチョコレートが日本からこれほど生まれているって知らなかったんですけど、なぜ、こういう状況になっているんでしょう。

市川さん:現在、日本の多くのチョコレートブランドが、海外のあらゆる品評会にたくさん出品してるんですね。なぜかといいますと、出品することで評価を得て、海外で箔をつけるというか、知名度を上げるということもあるんですけれども。多くのチョコレートの高級ブランドが海外から日本に入ってきたんです。競争がちょっと激しくなったということもあります。ただ、いずれにしても、皆さんがチャレンジをされているということはすばらしいことだと思います。

武田:日本のチョコレートも、これでレベルがどんどん上がっていくわけですよね。

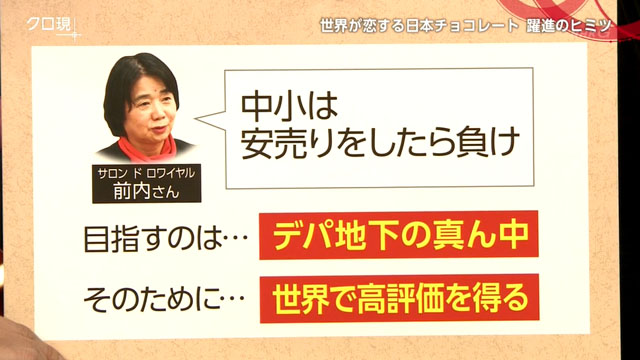

高山:今回の取材を通じて、印象に残った社長の前内さんのことば。

「中小(企業)は安売りをしたら負け」、生き残っていけないと。そのために目指すべきは「デパ地下の真ん中」に置いてもらえる商品を作ることなんだと。具体的には、そのために「世界で高評価を得る」というのが必要不可欠であると。これを掲げると社員の皆さんの士気が上がって、なんと会社の売り上げも、社長いわく倍増したと。いい効果が生まれたということなんですよね。

武田:経済学者で中小企業のサポートもされている山口さん。社員が誇りを持って働けるように海外に行く。これが業績アップの鍵と。この戦略、どのようにご覧になっていますか。

山口さん:日本の中小企業がすごい技術力を持っているということは世界中が知っているんですけれども、世界の人たちは日本の中小企業のことを「Hidden Champion(“隠れたチャンピオン”)」と呼んでいる。「Hidden」というのは“隠れた”という意味ですね。隠れたチャンピオンで、やっぱり中小企業は見えない。なぜかというと、中小企業というのは大企業の下受けで、企業に納める。それから、OEMといいまして、大企業に頼まれて大企業の名前で製品をつくると。中小企業は見えてこないのは当たり前ですね。その状況がずっと続いてたんですけど、最近は、それだと人を募集しても人が来ないという問題が出てきている。何をやっているところか分からないから。そこで、BtoBという企業向けではなくて、BtoCという消費者向けの商品を開発して、そこに挑戦するという企業が増えてきたんですね。最初は、従業員の方々は億単位の仕事をしてるのに、消費者は小さいじゃないですか。社長はこんなことをやっていていいのかと言っていたんですけれども、消費者から手紙が来たりするわけですよ。いい製品つくってくれてありがとうって。そうすると、自分たちの誇りとかやりがいを感じ始める。さらには、従業員の家族の人たちが、「お父さんはどういう仕事をしているの?」と言われていたのが、だんだん分かってくるじゃないですか。社長、BtoCやりましょう、というふうに変わっていくんですね。消費者と一緒に誇りを感じながら、さらに消費者に提供することで、こういうものを提供したら喜ばれるんじゃないかという提案力も上がってきますね。こうして一緒に育っていくというのが企業のあり方で、今は日本の中小企業の多くも、そこを追求し始めているんですね。まさに、そういう事例に当たると思います。

高山:チョコレートは奥が深いんですが、今や本場のフランスでは、抹茶、ゆずは当たり前にチョコレートに入っているわけなんです。そうした土台をつくってきた先人たちには、ちょっとビターな、苦い物語というのもあるんです。

日本のチョコの中でも、特に親しまれていたのが「抹茶のガナッシュ」です。

抹茶のガナッシュを食べた外国人

「とても、とてもおいしい。」

「口の中で溶けます。」

「よく抹茶のチョコレートを買うんだ。」

その抹茶のガナッシュを通じて、日本のチョコを世界に広めた先駆者の一つが“メリーチョコレート”です。

しかし、ここまでの道のりは平たんではありませんでした。初めて参加した20年前には、抹茶のガナッシュが全く受け入れられなかったのです。

当時参加していた 大石茂之さん

「勝手にピスタチオだと思って食べちゃうんです。そうするとみんな、ぺって吐き出すんですよ。ショックでしたね。」

当時、多くのフランス人にとって抹茶は未知の味。その独特の苦みが敬遠されていました。

諦めず、試行錯誤を続けること6年。

たどり着いたのは、一般に風味付けに使われる洋酒の代わりに日本酒を使うことでした。

本場のチョコに近づけるという発想が、むしろ自分たちのチョコの良さを消していたことに気付いたといいます。

当時参加していた 大石茂之さん

「賞を取るためにフランス人に寄せた味にするのではなくて、日本人がおいしいと思ったものを出せばいい。日本人が食べておいしいものは、フランス人もおいしいんだというところに行き着いている。」

抹茶のおいしさは絶対に伝わる。

その信念のもと、この会社は毎年会場で抹茶を食べてもらい、次第に認められるようになりました。

メリーチョコレートカムパニー 小屋松儀晃社長

「われわれは、本当に続けることで賞もたくさん取らせて頂きましたし、それがわれわれの血となり肉となっている感じはします。」

武田:抹茶って、海外でも人気だと思ってたんですけど、フランスでは、なぜ当初あまり受け入れられなかったんですか。

市川さん:まずフランスでは、チョコレートというと、やはりビターチョコレートが人気なんですね。なので、ホワイトチョコレートと抹茶を合わせてやわらかく作ったものというのは、ややちょっと受け入れにくいものだったと思いますね。あとは、やはり抹茶というものは、彼らにとってすごく未知のもので。日本では当たり前になっている抹茶なんですけれども、それを受け入れるまでに6年かかっているということなんです。6年たって受け入れられてしまえば、もう皆さん歓迎してくれるという国民性があります。

武田:もともとフランスは保守的なんですか。

市川さん:はい、そうなんです。ただ、受け入れてしまえば、それがもう大好きになって、何年も食べてくださるようになるという。

武田:こんなに抹茶のチョコレートが受け入れられるまで秘話があったと。宮田さんは、どのようにご覧になられましたか。

宮田さん:フランス文化と対話を重ねながら、原色が輝く世界とはまた違う、淡い色彩の美しいチョコレートを作った。これは日本の他の産業にも大いに参考になります。今まで新しい技術を取り入れて、器用に物をつくるというのが日本の強みだったんですが、ほかのアジア諸国が追いついてきて、これだけだと世界に勝てない。あるいは、先ほどVTRにあったように価格競争に巻き込まれてしまう。そうではなくて、日本が積み上げてきた文化や感性というものを生かしながら、多様な豊かさを実現する価値を現地の人と共創をする、Co-creationをしていく。こういったことが、日本の職人文化が生き残る新しい道だといわれています。今回のケースでは、受け手、フランスをリスペクトしながら、日本が持つ美意識、感性で新しい体系をつくった。これがまさに和のチョコレートですし、日本の持つ可能性であるとも言えるのかなと思います。

武田:マネでも押しつけでもないということですよね。

山口さん:(企業が)海外に出ていくということの意味、ステージが変わってきていて。昔は安い賃金が魅力で海外に行った。あるいは、大きなマーケットだからといって行ったんですけど、今はもう国境を超えて、一緒に新しいものをつくっていく。日本の文化や歴史を生かしてですね。そういうステージになってきたということでしょうね。

武田:ともにつくる、というところがキーワードなんですね。

こうして世界で認められている日本のチョコレート。

中には、チョコレートで世界を変えることを目標に掲げる企業も出てきています。

斬新な発想のチョコで、4年連続で銅賞に入賞している日本のベンチャー企業です。

今回、人々を驚かせたのはこのマシン。

カカオ豆を入れると…。

出てきたのは、チョコレートのもとになる液体。

チョコに加工する前のカカオを、このようにドリンクにして味わうのは、これまでになかった楽しみ方。新鮮なカカオの香りをそのまま味わえると、世界のチョコ通たちがうなりました。

「おいしい。」

「おいしいです。口の中に香りが残ります。」

生み出したのは、ベンチャー企業ダリケーの代表、吉野慶一さんです。

ダリケー 吉野慶一社長

「チョコレートの概念で“新鮮”ってないんです。やっぱりチョコレートも挽きたてってこんなに香りがいいんだとか、ピュアなカカオってこんな味がするんだって分かってもらうには、すごい適した機械。」

実は吉野さんは、チョコレート業界には全く無縁の経歴の持ち主です。外資系の投資銀行を経て、ヘッジファンドで活躍。しかし、マネーゲームに疲れたと30歳で退職します。

そんな吉野さんがチョコレートに出会うきっかけとなったのがインドネシアでした。カカオ豆の産地の現状を目の当たりにし、吉野さんはショックを受けました。商社などに安値で豆を買いたたかれ、働く人が意欲を持てずにいるように見えたといいます。

ダリケー 吉野慶一社長

「(カカオ畑を見て)1人でテンション上がっている僕に対して、農家の人は全然うれしそうじゃないんですよ。(農家の人は)このカカオ豆が次にどこに行くかも知らないし、この豆がチョコレートになるっていうのも分かっていなかった。」

この状況を変えたい。

吉野さんは、2011年、みずからインドネシアのカカオ豆を扱うチョコレート店をオープンします。しかし、潤沢な資金も経験も持たない吉野さん。小さなベンチャー企業が戦うための武器は何か考えました。

ダリケー 吉野慶一社長

「自分たちにあって他のショコラティエや大手チョコメーカーにないものは、生産地でカカオ農家と一緒に協業をして、いい豆を作るという、このストーリーかなと感じました。」

現地で見た生産地の実態。

それを変えたい一心で店を出したこと。

そうしたストーリーを、金融機関やデパートに語り、仲間を集めていきました。

三越伊勢丹 食品バイヤー

「将来、こんな夢があるんだって話をしていただけて、そこに共感できたところはあります。」

京都信用金庫 支店長

「『どうしても困っている人を助けようと思って、僕は商売しだしたんです』と。えーって、どぎもを抜かれたのが印象的でした。」

さらに吉野さんは、持ち前のフットワークの軽さで、従来にない斬新な事業を立ち上げます。

目を付けたのは、大手電機メーカーのシャープで埋もれていた、ある技術でした。もともと茶葉を粉末にして楽しむために開発された機械。

すでに生産中止になっていましたが、この技術をカカオ豆に応用できないか働きかけたのです。日の目を見なかった技術の新たな可能性を提案され、メーカーも鼓舞されたといいます。

シャープ 新規事業企画開発部長 永峯英行さん

「弊社の技術を別のものに転用できる、そこに着目して頂いたこともおもしろいし、(われわれも)もう一度ちゃんと“世界初”とか“業界初”を作り出したいと非常に強く思いました。」

こうして開発されたのがこのマシン。

これまで最大72時間かかっていた豆を液状にする工程を、わずか1分にし、新鮮なカカオの味がそのまま楽しめます。

新たな楽しみ方を提供し、カカオ豆の需要を掘り起こすことで、より多くの利益が生産者に入る仕組みを作りたいと吉野さんは考えています。

コートジボワールのチョコメーカー

「コートジボワールだけでもカカオ農家が100万軒あり、非常に貧しい農家もいます。彼らはチョコレートを食べたことがない。これはアフリカの問題を解決してくれます。多くの農家が助かります。」

ダリケー 吉野慶一社長

「僕らはこれを使って、どれだけ世界を変えられるか、どれだけカカオを広められるか、農家に報いる体制にどうできるか。そういう意味では、僕の中では道半ば。かなり今後やることは、まだまだあります。」

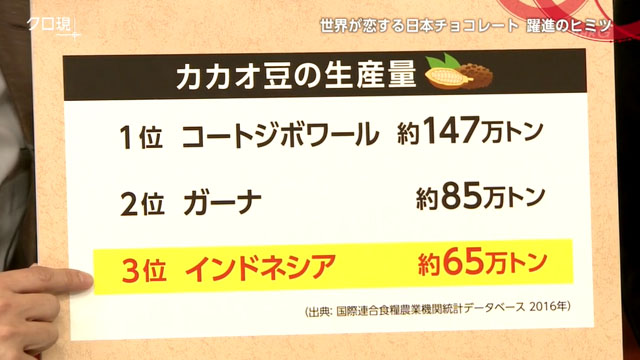

高山:ご紹介したインドネシアなんですが、実はカカオ豆の生産量で見ると世界第3位。これは結構生産しているんですよ。

ただ、あまり品質がよくないということ、加工の仕方に若干課題があるということで評価が高くないんですね。その証拠に、日本にどれぐらい入ってきているのか。ガーナと比べると、30トンで1400分の1。

こうしたギャップを埋めるために、吉野さんの会社では、現地で品質向上のための技術指導なども行っていらっしゃるんですね。

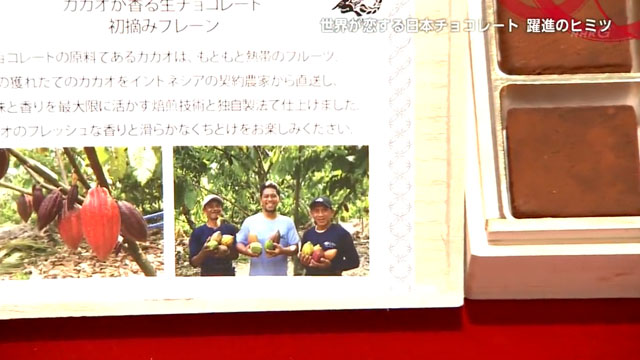

その証しとして、実は吉野さんの会社のチョコレートを買ってふたを開けると、製品によっては生産者の顔が見えると。優秀な農家の皆さんをこうやって紹介するということで、消費者の皆さんも満足度が上がるということなんですよね。

こうした取り組みが評価されて、百貨店でも取り扱いがされているということなんです。

武田:山口さん、こういったストーリーや哲学を売り込む、という中小企業の戦略はいかがですか。

山口さん:社会的消費とか倫理的消費という言葉があるんですけれども、端的に言うと「応援したい」という気持ちができる。僕は応援欲というのが結構いろんな商品の中にあると思っていて。選ぶときに、この会社はいいことやってるじゃないとか、この会社の社長さんの姿勢が好きだとか、そこを応援したいという気持ちで、投票する感覚で消費者が物を買う。この応援欲をものすごく刺激しますよね。買うことでこういう人たちの暮らしがよくなる。そこに自分も貢献してるんだと。その応援欲を上手に刺激しているというのは、それを戦略でやっているわけじゃないんだけど、これが1つは受けていく大きな理由じゃないかと思いますね。

武田:こういうチョコレートをもらって、これ実はちょっと世の中のためになっているのよって言われると。

山口さん:そういうことに関心のある子なんだなと思っちゃいますよね。

武田:ちょっと思っちゃいますね。市川さん、ほかにも同じような取り組みをしているチョコレートがあるそうですね。

市川さん:今、キーワードで「サポチョコ」といわれるものがあって、サポートをするチョコレートの略なんですが、チョコレートを購入することで、その代金の一部が、例えばカカオ農家の生活向上の支援になるというようなチョコレートがあるんですね。そういったものが今、百貨店の催事などで非常に大きく注目をされています。

武田:例えば、どういうサポートがあるんですか。

市川さん:例えば、残念なことなんですけれども、カカオの生産地で子どもが労働をさせられているような状況があるんです。そういった状況から救うための活動をしている団体に、代金の一部が支援されるというようなこともあります。

武田:宮田さん、僕もチョコレート大好きなので、チョコレートによって世界が変わるというのはすごくいいなと思うんですけれども、こういった取り組みはどういうふうにご覧になりましたか。

宮田さん:チョコをどう売るのかだけではなくて、それを誰がつくって、誰を幸せにするのか。こういうことに考えを巡らせて、このビジネスをデザインしたと。この点も非常にすばらしいと思います。今、世界でもミレニアル世代を中心に、単にお金を稼ぐために労働するのではなくて、よりよい世界に貢献するためにはどういうふうに働くのか。これが先にあって、その手段としてビジネスがある。こういう考え方で仕事を選んだり、つくったりしていく。こういう方向に今、進んでいるんですよね。一方で、今回カカオ農家とつながることでチョコレート体験そのものが変わりました。今までは、いわゆるチョコに加工して、ショコラティエの技術を見せるというところから始まっていたんですが、そうではなくて、どのような豆を選んで、どういうふうに発酵、乾燥させて、どういうタイミングで加工するのか。こういった選択肢が広がる中で、豊かな自然、カカオを感じる多様な体験というのが今生まれているんですよね。まさにこれからは世界とつながり、そして、さらに深まる体験を通じて、どんなものを食べるのか。あるいは、どういう商品を選ぶのか。こういう選択は世界を変えるんだという認識がますます広がっていくと思います。つまり、チョコレートを通して、これだけ世界が見えてくるというのは、おもしろいなというふうに思いますね。

武田:きょうは、どうもありがとうございました。