徹底討論! それでも必要?一般病院の“身体拘束”

医療現場のスタッフ、患者の家族など関係者がスタジオで徹底討論!患者の体をベッドや車いすに縛る“身体拘束”。番組では先月、一般病院で広がる実態とその深刻な影響、そして、削減へ向けた現場の取り組みについて放送した。すると、放送直後から「現場の厳しさを分かっていない」「今後も拘束はなくせない」など、現場で働く医療関係者を中心に多くの批判が。拘束は本当に減らせないのか?声を寄せてくれた現場の人たち、患者の家族、専門家など総勢13名をスタジオに招いて議論、解決策の糸口を探る。

出演者

- 宮田裕章さん (慶應義塾大学 教授)

- 小川朝生さん (国立がん研究センター東病院 医師)

- 田中志子さん (内田病院 理事長 医師)

- 小池京子さん (内田病院 看護師)

- 中西悦子さん (金沢大学附属病院 副看護部長)

- 小川聡子さん (調布東山病院 理事長 医師)

- 福地洋子さん (調布東山病院 看護部長)

- 番組に意見を寄せてくれた皆さん(看護師・介護福祉士など)

- 母親が身体拘束された息子さん

- 武田真一 (キャスター) 、 高山哲哉 (アナウンサー)

徹底討論 “身体拘束”

武田:一般病院での身体拘束は、今よりも減らすことができるのではないか。私たちの問題提起に対して多くの方から、現場を知らない、理想論だという批判の声がたくさん寄せられました。

高山:放送の直後からインターネット、SNSで本当に大きな反響を頂戴しまして、番組では改めて皆さんからご意見を募集しました。わずか3日間で200を超えるご意見が届いたんですが、その中の一部をご紹介していきたいと思います。

ある男性です。「1人で15~30人をみなければならない中、身体拘束を減らせというのは現実が見えていないとしか言いようがない」。

東京都にお住まいの40代の看護師の方です。「安静にさせるためには身体拘束をするしかないんです。暴力を振るわれても我慢。看護師も守らないといけません」。

そして、愛知県40代、公立病院に勤務されている方です。「誰もがインシデント、つまり事故につながるようなことは起こしたくないんです。拘束を解除して事故が起こったら後悔します。だから解除しない。できないんだよ!」。

武田:そこで私たちは、もう一度現場の声にしっかり耳を傾けてみることにしました。スタジオには、番組にこういった意見を寄せてくださった方にお越しいただいています。ありがとうございます。

長期入院の患者さんを主に担当しているという看護師のささきさん。やっぱり減らせないですか?

ささきさん(仮名)(慢性期病院 看護師):そうですね。高齢の患者さんが増えてきてる中、事故を起こさないためにはやはり身体拘束はまぬがれないかなと思っています。

武田:いちばん減らせない理由はどういうことなんですか?

ささきさん:看護師は患者さんを24時間みているのと、あと多重業務といいまして、ほかにも業務に追われていまして、ほかの業務をしながら、ほかの重症な患者さんをみながら、危険のある患者さんを集中してみるということは難しいので、やはり身体拘束という手段を使わざるを得ないことが多いです。

武田: そしてもうひと方、救急の患者も受け入れている病院の看護師のさとうさん。

さとうさん(仮名)(二次救急指定病院 看護師):認知症を持っている方もすごく多くて、現場でも「危ないから立っちゃだめだよ」と言った言葉が通じないことが大半なので、縛らざるを得ないというか、転倒・転落、また新しい傷を作らないために、安全のためにっていうことで、命を守るためにということで、やりたくはないですけどやらざるを得ない現状はあると思います。

武田:やりたくはないんですか?

さとうさん:やりたくないですね、本当は。やりたくないっていう思いでやってますけど、だから「ごめんね」って言いながら、いつも「ごめんね」って言いながら(拘束具を)つけますね。

まみさん(仮名)(准看護師、学生):私は准看護師なんですけども、やっぱり身体拘束を選ばないと患者さんの命を守れないという状況が多くありました。

武田:命を守れないというのは、具体的にはどういうことなんでしょうか?

まみさん:点滴を抜いてしまうとか。いろんなものが体についてるんですけど、胃ろうとかチューブとかついてるんですけど、それを自己抜去してしまうと生命に関わってしまったり、あと、骨折の恐れもありますし、点滴を見えないような位置に置いたりとか、看護師はみんな試行錯誤していろんな病院でやっているんですけども、やっぱりそれが防ぎようがないときがどうしてもあるので身体拘束を選ばざるをえない状況が多くありました。

(※自己抜去(ばっきょ)=点滴やチューブなどを自分で抜き取ること)

身体拘束 何が問題?

高山:すべての身体拘束が禁じられているというわけではありません。身体拘束は厚生労働省が作った手引きによると、こういったケースで認められています。

命が危険にさらされる可能性が著しく高い「切迫性」、ほかに替わる方法がない「非代替性」、そして、身体拘束が一時的なものである「一時性」。これらの3つの要件をすべて満たす「緊急やむをえない場合」は認められています。

武田:身体拘束が行われることで、さまざまな弊害も起きているということも私たちはお伝えしました。

<9月11日放送より>

前回の番組に登場した、70代の女性と、その息子です。もともと自立していた母親が身体拘束され、心や体に大きな悪影響を受けたといいます。4年前、持病で入院した母親は、「治療と安全の確保のため」という理由で、両手両足を拘束されていたといいます。およそ2ヶ月にわたる拘束の後の母親の姿です。コミュニケーションはほとんどとれず、余命宣告されるほど衰弱していたといいます。足の筋肉が落ち、歩くこともできなくなっていました。

転院した先の病院では、身体拘束せず、薬を減らしてリハビリに力を入れました。すると、普通に会話ができるほど回復しました。

(ディレクター「(100マス計算を)どうしてやられているんですか?」)

母親

「どうして?頭がボケないように。」

武田:一時は、余命3か月と宣告もされたということですよね?

母親が身体拘束された息子さん:そのときには車いすにぐるぐる巻きの状態にされました。余命3か月ぐらいですねと言われたことはありました。

武田:拘束が患者さんの安全のためというお話もあったと思いますが、患者さんの状態を逆に悪化させてしまうという現実もあるということが浮かび上がってきてるんですけれども。

ささきさん:確かに身体拘束の期間とか時間が長くなると、歩けていた患者さんが筋力が落ちて歩けなくなったりですとか、動きが悪くなったりとか、そういうことはあるというのは実感としてはあります。

武田:状態が悪くなるかもしれない。だけど、いま目の前にある危険にも対処しなきゃいけない?

まみさん:歩けなくなったりとかは、よく目にしていた光景なんですけども、やっぱり看護師とか現場にいる人たちはジレンマだと思うんです。それでも縛らなきゃいけないという現実を知っているので、それに替わるものがないというか、やっぱり、人手不足とか。人がずっとみていられない。

ささきさん:時間とか労力を考えたときに、効率というか、いちばんすぐに解決できる手段をみんな選んでしまうんではないかなと思います。

現場の訴え① 深刻な人手不足

武田:皆さんから多く出ているご意見の1つに、人手の問題というのがあると思います。

高山:いただいた声の中にも「休憩なしで働かざるをえない」という現場からの声や、みている患者さんにもよると思うんですけど「計り知れない力で暴力を震われることもあります。こうなってくると、1人では夜とても対応できないんです。特に夜間は患者さんへの対応も手薄になってしまう」「看護師、患者さんを守るためなんだ」などがありました。

さとうさん:ひと晩で2人体制で、多いときは40~45人くらいを持ちますね。

武田:2人で?

さとうさん:2人でです。1人が仮眠に入ってる時間はフロアに1人です。救急外来の対応もします。

武田:その間に入院患者さんに何かあったらどうなるんですか?

さとうさん:ないように、縛ってるんですよね、結局は。お薬使って眠ってもらっているとか。そうじゃないと救急外来に対応ができないし。

ささきさん:患者さんが歩いて転んだりとかした場合、看護師の責任を問われることが多くて。みているのは看護師なので、直接的な事故報告書を書くのも看護師ですし、「もっとこうできなかったのか」とか、「こうすることができたんじゃないか」とか、後々責められたりするのも看護師ですし。

まみさん:私も夜間、顔を殴られることとかしょっちゅうありました。

武田:どうして殴られちゃうんですか。

まみさん:患者さんのご家族とか、ほかの職種の人は夜いないから分からないと思うんですけど、人って変わるんですよね。夜になったら、本当に。泣き叫んだり、すごく暴れたりとかして。そのときに、やっぱり身体拘束をしなければ転んでしまったりとか、看護師の責任がすぐ問われてしまう。下手をすれば訴訟問題になったりとか。

武田:人手もないし、責任の多くも現場の看護師に負わせられてしまうという現状があるわけですけども。

小川聡子さん(調布東山病院 理事長 医師):もう胸が詰まってくる。私たちも6年ぐらい前、取り組みを始めたときは、本当に同じ状況でした。働く看護師さんたちが本当にぼろぼろで、すばらしい仕事をしているのにやりがいを失っている。やりがいを失ってる看護師さんたちがいちばんそばで患者さんをみている。

田中志子さん(内田病院 理事長 医師):私たちの病院も、初めから身体拘束がなかったわけではなくて、かつてあった身体拘束を、いろんな工夫をしてみんなで減らしてきたというような歴史があります。49人に対して、夜間、看護師さんが2名と看護師さんをサポートするケアの方が1人でみています。だから、決して人数が多いわけではないんですけれども、患者さんが日中活動して、落ち着いて夜休むとか、BPSDが起こらないような、せん妄を起こさないような関わりを、医師も含めてすべての職種で作り上げていくということで、何とか穏やかな夜を積み重ねているという感じです。

(※BPSD(行動心理症状)=暴言・暴行などの認知症の症状)

(※せん妄=一時的な意識レベルの低下などを伴う症状)

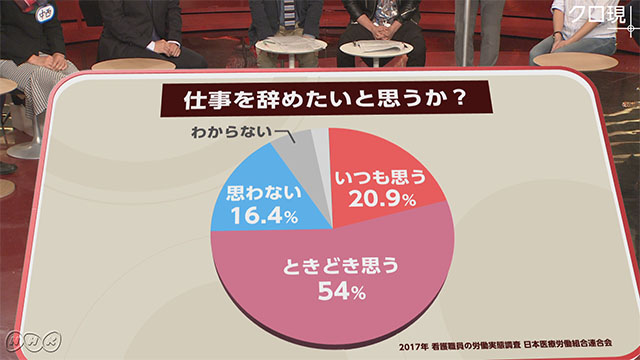

高山:医療現場がいかに追いつめられているのかを物語るデータがあります。医療系の労働組合が全国3万人以上の看護師に聞いた調査の結果なんですが、7割以上が「仕事を辞めたいと思ったことがある」と回答してるんです。

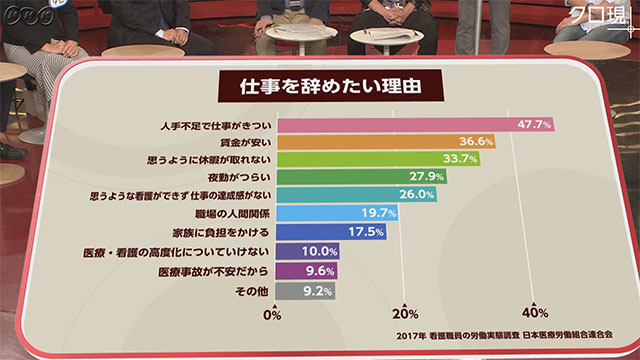

高山:その理由についても尋ねています。およそ半数が「人手不足で仕事がきつい」。続いて「賃金が安い」「休暇が取れない」「夜勤がつらい」「思うような看護ができない」「医療事故が不安である」。労働環境も大きな負担になっていることがうかがえるんです。

宮田裕章さん(慶應義塾大学 教授):病棟が努力していないのかと言えば、そんなこと全くなくて、本当に医療現場はギリギリの中で、患者さんのために最善を尽くすという中でやっている。ただ、高齢者がどんどん増えていると。80年代は65歳以上の入院患者さんは3割。これが2000年代に6割になって、いま7割以上になっている。さらにそれだけではなくて、医療の進歩で、これはすばらしいことなんですが、体への負担が少ない手術や治療を行うことができるようになって、いま高齢で入院する患者さんが急速に増えている。そういった現状が大きく変わる中で、これは現場の1人1人、あるいは病院だけではなくて、状況が変わったということを国が認識した上で、対策を行っていくことも必要なのかなと。

現場の訴え② 難しい家族との関係

武田:もう1つ寄せられた意見で多かったのは、家族との関わりですよね。

高山:結構来ています。「けがをさせるな、転ばせるな」「うば捨て山のように施設や病院を利用する家族もいらっしゃる」ということです。

ささきさん:私がとても感じているのは、いま日本の病院とか医療現場とかそうなんですけど、ご家族の協力を得られていないというか。例えば、家に帰りたいといって寝ない患者さん、帰宅願望というんですけど。帰りたいという患者さんに、ご家族が付き添ってくれれば、まだ落ち着いたりとかするんですけれど。協力をお願いしても、仕事があるんでとか、家が忙しいとか。高齢社会なので老老介護で、息子さん、娘さんとかが高齢だったりもするわけで、そこの協力が得られないというのも看護師としては苦しいところです。

さとうさん:ご家族もいろんな意見を持っていると思うんですけど、社会的な風潮が、訴訟とか事故を起こしたスタッフとか、病院が敵みたいな、悪みたいなところがあるから、なかなか(拘束が)なくならないんじゃないかなっていうのはありますね。

稲葉玲奈さん(訪問介護事業所 介護士):うば捨て山じゃないけど、全く無関心な家族っていうのもいらっしゃいます。「転倒しないように生命を守ってくださればいい」というような考え方のご家族ということですね。

宮田裕章さん:司法の判断で、かつて、転倒で重いけがをさせた病院が訴訟を受けて罪に問われた。このケースが、特に一般病棟、急性期病院ではすごく重くのしかかってるということですよね。

小川朝生さん(国立がん研究センター東病院 医師):他の手段がもうない。そういう中でやむを得ず実施しているという、その判断を現場のスタッフだけに、本当に忙しい、そして緊急の場面で求めるというのは非常に厳しい状況だと思います。何らかのガイドラインであるとか手引きというような、社会を含めたコンセンサスを作るとか。

小川聡子さん(調布東山病院 理事長 医師):拘束されたときに、された人がどうなるかというのは、ご家族もわれわれも本当の意味でまだ知らないと思います。実際、自分が縛られたらどうなるかを経験すれば、誰もが「あっ!」って思うんですけど、私も教わったことがないです。当然、看護教育もそういう教育はされてないし、まだまだ今の高齢社会に対応するような教育が追いついていない。そこが今のいちばんのジレンマではないか。

福地洋子さん(調布東山病院 看護部長):さまざまなジレンマはあると思うんですけど、家族とふだんから関係性を築いておくと、意外と転倒しても全然うまくいくっていうのは、私も何例か経験しています。患者さんも、骨折してほかで手術して、また当院に戻りたいっていう方もいますので、そこは重要かなと思っております。

小川朝生さん:いちばん大事なのは、認知症のご本人がどんなふうなことを望んでいるのか。それを、医療者もそうですし、ご家族も一緒に考えていくという、そういう姿勢をどう作っていくか。そこへの医療者の試みであるとか社会への働きかけとかが大事になってくるんじゃないかと思いますね。

高山:番組では、実際に身体拘束の削減に成功した病院に、あなたも視察・見学に行ってみませんかという呼びかけをしてみました。今回スタジオにいらっしゃっているさとうさんが参加してくださったんです。

どう実現? 身体拘束の削減

番組の呼びかけに応じたさとうさんたち、医療関係者です。さとうさんがまず驚いたのは、拘束をしないこの病院のケアが、患者に与える変化でした。

この病院に入院した直後の、認知症の男性。暴力や大きな声を上げるなどせん妄の症状があらわれています。それが、拘束をしないケアを続けること、10日間・・・。

(笑ったり、盆踊りを踊るようになった男性)

次に、ふだん病院スタッフ向けに行われている研修も受けることにしました。認知症のお年寄りの立場を体験するという研修です。その際、看護師の都合を優先させたケアをあえて行うことで、患者の側の気持ちに気づいてもらおうという狙いです。そして、両手両足をしばられます。

さとうさん

「これは厳しいですね、これは。でも良い患者体験でした。これをやってるんだなって思うと、悲しくなりますね本当に・・・。悲しすぎて涙が出てくる・・・。」

内田病院では、患者に対するケアは職種を越えて連携していました。

病院のスタッフ

「ここで離床してるのナースじゃないんですよ。歯科衛生士とリハビリ職。ナース1人じゃ大変でしょ。」

さとうさんは、日々、看護を行うなかで気になっていたことを、質問しました。

さとうさん

「やっぱりアクシデント、インシデントは起きていますか?」

病院のスタッフ

「起きています。起きます。」

さとうさん

「起きているんですね。起きてても、やっぱり縛らない?」

病院のスタッフ

「縛りません。起きてしまって、そこを責めませんね、本当に。」

さとうさん

「普通だったら(批判)されますもんね。アクシデント、インシデントが起きたら、『何してんだよ』ってなりますよね。」

武田:さとうさんの中で身体拘束に関するイメージ、あるいは、いままで思っていたことは変わりましたか?

さとうさん:180度変わりました。がらっと変わって、これはできるなって。内田病院さんのことを聞いて魔法でも使ってるのかなぐらいに思っていて、第1回目(の番組)は理想論だっていう意見派でした。でも、視察が終わってから、早く伝えたいなっていう思いがすごく強くなって、これは本当に知ってもらいたい。

武田:個人の意識が変わったとして、周りはどういうふうに変わるべきだと感じました?

さとうさん:病院のトップだったり、看護部だったり、各職トップがそういう覚悟というか「取り組んでいくんだよ。これだったらなくせるんだよ、やっていこう」と声を出してくれないと。看護師が「こんな視察に行ってきて、身体拘束ゼロの病院あるんです、やってみませんか?」と言ったところで、そんなの無理でしょみたいに言われると思うんですよね。

武田:ささきさんいかがですか。何か聞きたいことがあれば?

ささきさん:病院が取り組みますって決めたときと、下の温度差ですよね。私たちはギリギリのモチベーションを保って、仕事をしている中で、さらにそういう取り組みをしましょうというのも1つの精神的な負担であることと。看護師としての根性論というか、1人1人が頑張ればできるんだぞみたいなことを求められたところで、全員のスタッフが、じゃあやりましょうってなったのかって。全員が全員、そうやって納得してというか。全体的にできないと意味がないことじゃないですか。

まみさん:私も看護師のモチベーションとしていまギリギリの状態でやってるのに、自分たちの仕事を増やすわけではないですけど、(削減への取り組みを)やっていくというのが、まだ現状としては厳しいのかなって率直に思いました。

小池京子さん(内田病院 看護師):(身体拘束削減への取り組みを)なんでやってるかって言ったら、患者さんが教えてくれた。楽しかったんです。本当にそれが私たちの喜びだった。それでいまも続けてるんですけど。患者さんがありがとうと言ってくれたり、ほどいていって目が合うようになってきた。この人たちはただ縛られてる人じゃないんだなって、1人の人なんだっていう思いがあって、そこからが私たちのスタートだった。

田中志子さん:理想論と方法論はセットでなければ、身体拘束は減らすこともできなくて。この人だけでも外してみようっていうような、本当に初めの一歩ができるとすごい自信になっていくんですよね。

武田:(急性期病院で身体拘束ゼロを実現している)中西さん、どうですか?

中西悦子さん(金沢大学附属病院 副看護部長):個人ではなくみんなで行います。ケアもチームで考えて決定していきますので、できるだけ個人の責任にはしたくないと思っています。最初、抑制(身体拘束)をしていたころは、チューブ類の自己抜去を防ぎたいってことでやってたんですけれども。例えば自己抜去が起こったときに、個人だけの責任ではなくて、そこはチームとしてケアが足りなかったんじゃないかとか、患者さんがチューブを持つという意味があるはずですので、何かしたかったんじゃないかとか、そこをちゃんとアセスメント(評価)できなかったんじゃないか、そういうところで必ず振り返りをみんなで行います。

小川朝生さん:重要なのは、これを看護だけの責任にしてはならない。具体的にいえば、医師とか、リハビリとか、多職種での問題意識の共有と連携、いわゆる多職種チームだと思うんですけれども、そういう現場の活性というのができるのかどうか、目標がどれだけ共有できるのか。そこの力というのは非常に大きいかなと思います。

山賀献夫さん(特別養護老人ホーム ヘルパー):たぶんですけど、ふだんのそこの関係性が。いちばん末端の仕事を現場でしている管理職ではない人たちからすると、(管理職と)話す機会って正直なかなかなくて。いざ何かそういう場になったときに、配慮した聞き方をしてくれるのか、上から聞いちゃうのかみたいなのことも、現場として受ける印象が違う。

稲葉玲奈さん:多職種で連携していくことに光があるんじゃないかなってすごく思うんですね。制度の問題だったりは結構あると思うので、その辺を、大きな部分でカバーしていただけるような社会体制みたいなものができたら、ナースさんの負担も減ると思いますし、私たち介護士も、よりよいケアを共有していくことができるんじゃないかな。

ささきさん:私もやりがいを感じているので看護師を続けてますけれども、いちばんは患者さんに寄り添いたいですし、看護師の味方でもありたいというか、医療者の味方でもありたい。これ以上辞めていく人たちとか、やりがいを感じられなくなる人が増えるのは嫌ですし、病院とかだけではなくて、世の中がいま高齢者の時代で、日本がどういう状況に置かれているかっていうのを社会全体で理解してもらうことも大事だと思うので、私自身は看護師として努力していきたいと思いますけども、世間の方との距離も縮められるように、今後もコミュニケーションを取っていきたいと思います。

武田:ありがとうございました。きょうは番組にご意見を寄せてくださった医療現場で働く皆さんとともに、身体拘束にまつわる医療のあり方を考えました。