クロ現の第1回は、1993年4月5日月曜日、夜9時30分に始まりました(最初の7年間は9時30分からの放送でした)。番組の冒頭で、国谷裕子キャスターは、こう挨拶しています。『4月からの新番組「クローズアップ現代」、この番組では毎週月曜日から木曜日まで世の中の関心事に真正面から取り組み、掘り下げてお伝えしようと思います!』

20年前、クロ現がどのように生まれたのか、当時の制作スタッフの話から振り返ってみましょう。

クロ現は、どのようなコンセプトのもと、生まれたのでしょうか? 番組の企画段階の様子や放送開始当初の取り組みについて、当時の制作担当者たちに直撃!(ウェブ特集No.6を再構成したものです)

クロ現の第1回は、1993年4月5日月曜日、夜9時30分に始まりました(最初の7年間は9時30分からの放送でした)。番組の冒頭で、国谷裕子キャスターは、こう挨拶しています。『4月からの新番組「クローズアップ現代」、この番組では毎週月曜日から木曜日まで世の中の関心事に真正面から取り組み、掘り下げてお伝えしようと思います!』

20年前、クロ現がどのように生まれたのか、当時の制作スタッフの話から振り返ってみましょう。

1993年4月の新しい報道番組として企画されたクロ現。当時の企画書をみると、表紙には「スクープ930」という仮のタイトルが…。そして「ニュース番組と大型番組の中間に位置し、取材者・制作者の視点を重視した情報企画番組。日本と世界、そして時代のうねりを正面からとらえ、そのうねりの発信源であるニュースの"追跡・先取り・分析・展望"を機動的におこない、視聴者の『今、より深く知りたい』という欲求・関心に応えていく」と書かれています。

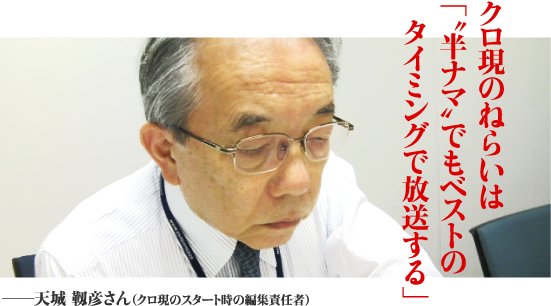

その後、「クローズアップ現代」と名を改めましたが、企画書の内容は、制作体制から、ラインナップのシミュレーションまで、ほぼ現在のクロ現そのものです。当時のスタッフは、どのような思いで番組の立ち上げに取り組んでいたのでしょうか? 編集責任者を務めていた天城靱彦さんに聞きました。

「当時はまだまだ『取材したVTRで番組全編を作る』という考え方が主流だったのですね。

番組のなかで"起承転結"があって、これを見れば全部わかります、みたいな番組です。

でもそうやって作っていると、取材した素材の鮮度が落ちるというか、いちばん素材が生きるタイミングに放送できないわけです。そこで『たとえ番組としては"半ナマ"であっても、生きのいい素材をベストのタイミングで出そう』ということでクロ現の構想は始まりました。あえてVTRで完結しなくても、キャスターとゲストに、生きのいい素材を投げて、そこからスタジオで深めていけばいいという発想です。

実際に制作を始めると、視聴者の関心が高いうちに放送しなければならないので、ひとりの制作者で作るのではなく、チームで制作することが多くなりました。とても短い時間で準備して、そのテーマのいちばんいいタイミングで放送ができると、すごく手応えを感じることができましたね。」

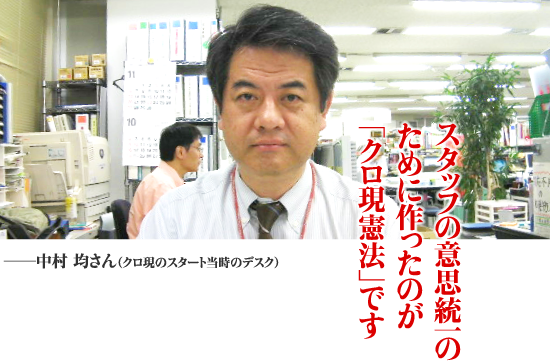

放送に向けた準備は、クロ現が始まる3か月前、1993年の1月から始まりました。当時、番組のデスクを務めていた中村 均さんによれば、準備のなかで「クロ現憲法」なるものが作られていたそうです。

「クロ現は夜9時30分からの番組だったので『930準備室』というチームを組織して、どんな番組にするのか? 実際に週4回放送するとなるとどんなラインナップになるのか? シミュレーションを作って考えていました。『取材した映像だけでは"現代"は伝えきれない』『取材映像にスタジオで情報をプラスすることで、より深く、わかりやすく、身近に伝える』…そんな議論を重ねていたのですが、方針をわかりやすく見せるには『憲法』が必要だと考えました。そこで作ったのが、全5条からなる『クロ現憲法』です。準備を進めていたスタッフ全員に配りました。

実際には毎日ちがう素材、新しい素材で、限られた時間で番組を作るのだから、『憲法』から若干ずれる場合もあるのですよね。でもそうなった途端に番組は精彩を欠いて、視聴率にもすぐ反応が出ました。日々どれだけ工夫を続けられるかが勝負の番組になりましたね。」

クロ現の第1回のタイトルは「ロシア・危機の構図」。ロシアで続いていたエリツィン大統領と議会の間の権力闘争、その危機の裏側を追った番組でした。

この第1回、もともとは「日本海でロシアによる核廃棄物投棄が行われていた」というスクープ情報で放送の準備が進められていたのだそうです。ところが「それより前に、ロシアの体制が大変なことになっている」とスタッフの間で急きょテーマ変更が検討され、第1回の放送に決定。核廃棄物問題はその翌々日、第3回として放送されることになったのです。

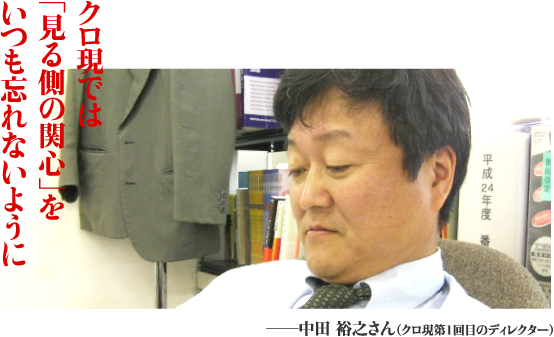

その背景や現場の取り組みについて、クロ現第1回のディレクターだった中田裕之さんに聞きました。

モスクワから小林和男記者が最新報告。また、4月4日(日本時間)からカナダで米クリントン大統領とロシア・エリツィン大統領の首脳会談が開催。番組内では、その記者会見についてもリポートしました。

「クロ現制作の現場では、"見る側の関心"に応えることをいつも意識するように、と繰り返し話し合っていました。これは一見当たり前のことだけれど、テレビ番組を日々作っていると、"見る側"の関心はどこか?という疑問を持ち続けることを忘れて"伝える側"の論理で作ってしまいがちです。それを排除して、"見る側の関心"をいつも最優先にすること。ここを忘れずにいこうという思いで制作していました。

クロ現2年目には阪神淡路大震災とオウム事件があり、『大きな関心を集めるニュースを前にクロ現はどういう放送を出していくのか?』という事態に直面しました。

阪神淡路大震災のときは、被害の広がり、被災者の課題、防災対策の検証、復興に向けた新たな動きなど、とにかく毎日、震災をテーマにして放送しました。オウム事件のときも、日々新しい動きが次々に出るなか、ニュースで伝えきれない部分を掘り下げて放送しました。結果として『視聴者の関心を集める大きな事態 に対しては、状況が動き続けているなかでも、番組として真正面からきっちり取り組む』という姿勢を2年目に示すことができたことが、クロ現の存在感を大きくすることにつながったのではないかと感じています。」

それから20年、放送が続いているクロ現。

国谷裕子キャスターに「なぜ、番組が20年以上続いていると思いますか?」と質問してみたところ、次のようなお答えでした。

「クロ現が始まった1993年は、日本と世界にとって節目になった年です。政治ではいわゆる55年体制が崩壊しましたし、ホワイトカラーのリストラや日産座間工場の閉鎖、2年続けて地価が下落するなど、バブルの崩壊を実感した時期でした。世界をみても、ニューヨークのワールドトレードセンタービル地下駐車場の爆発事件などが起きています。"時代の転換期"だったので、"30分1テーマ"で日々何が起きているかを伝える番組へのニーズが高まったのではないかと思います」

詳細は「国谷裕子キャスターに聞く」にご紹介していますので、ぜひお読みください!