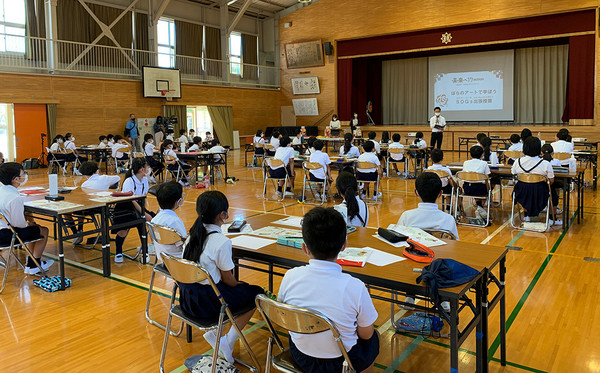

NHK広島放送局では、2022年6月に“ばら”の花を使ったアート作品を作りながら、子どもたちに持続可能な社会について考えてもらうイベントを福山市内の小学校で行いました。 このイベントは、アーティストのMikiko Kamadaさんが講師となり、広島県福山市がシンボルとする“ばら”を活用して実施しました。参加した子どもたちは赤や黄色など色とりどりの“ばら”の花を瓶に入れ、鮮やかな作品を制作しました。

このイベントは、アーティストのMikiko Kamadaさんが講師となり、広島県福山市がシンボルとする“ばら”を活用して実施しました。参加した子どもたちは赤や黄色など色とりどりの“ばら”の花を瓶に入れ、鮮やかな作品を制作しました。

★本来は捨てられてしまうはずの花を活用

この“ばら”の花は、本来、廃棄されてしまう予定の花を活用しています。福山市では、毎年およそ100万本のばらが市内を彩ります。そして、毎年5月頃に新しい花を咲かせるために咲き終えた花を摘み取る花がら摘みを行っています。この花がら摘みで廃棄されてしまう花に着目し、今回のイベントでは、“観賞用”としての役割を終えた“ばら”を“アート作品”に変化させました。 ★微生物の働きを学習

★微生物の働きを学習

透明な瓶の底には、花を分解するカビなどの微生物が繁殖しやすいように、寒天が敷かれています。子どもたちは目に見えないカビなどの微生物の働きで“ばら”の花が分解され循環していくことについて学びました。

★1週間前のアート作品と見比べると…?

このアート作品、実は、日に日に変わっていく姿も楽しめる作品となっています。

時間を経て堆肥へと変わっていく姿を見て自然のサイクル(循環)を感じてもらうため、福山市の「まなびの館ローズコム」で6月9日(木)~13日(月)の期間で展示イベントを開催しました。

展示したのは、授業で子どもたちが制作した2つの作品と、アーティストのMikiko Kamadaさんが約1週間前に制作した作品です。

1週間前に制作された作品(中央)は、微生物による分解が進んでいて、色や花びらの形が変化しているのがお分かりいただけますでしょうか。

★数か月の時を経て“堆肥”に循環

これらの作品はこの後、数か月かけて分解が進み、最終的には次世代の“堆肥”へと生まれ変わり、ばらの肥料として活用される予定です。廃棄される予定の花が次世代の命として循環していきます。

みなさんも「捨てる」前に一度立ち止まり、「どう循環させるか」に目を向けてみませんか?

NHKでは、これからも放送やイベントを通じて、17の持続可能な開発目標(SDGs)を「知ってもらい」、テーマの大切さに「気づいてもらい」、そして、何か「行動を起こす」きっかけになることを目指し取り組んでいきます。