メディア研究部(メディア情勢)村上圭子

はじめに

2024年元日に発生した地震で、石川県の能登半島は大きな被害を受けました。4月9日現在、245人の方が亡くなり、1人が安否不明となっています。そして、発災から3か月がたった今も、6,300人あまりの人たちが避難所生活を送っています。

私はこれまで、「災害情報と地域メディア」という観点から被災地の調査・研究を行ってきました。今回の能登半島地震についても、地域メディアへのヒアリングや現地での調査を続けています。まだ体系的にまとめて発表できる段階にはありませんが、災害はいつ起こるかわかりません。得られた問題意識とそれを踏まえた問題提起を随時行い、次の災害対応へとつなげていくことが、被災地を取材する自分の役割だと思っています。

本ブログでは、災害情報と地域メディアについてこれまで考えてきた私自身の認識と立ち位置を示した上で、2回にわたって能登半島地震における災害情報伝達を巡る課題を整理し、今後考えるべき点について提言をしたいと思います。

1)災害時における地域メディアの役割

まず、災害時における地域メディアの役割について、これまでの取材・調査を踏まえて私なりに整理しておきます。メディアの特性によって取り組む力点や得意分野は異なりますが、おおむね以下の5点に分類できるのではないかと思います。

① 被災するおそれがある人たちに対して警戒や避難を呼びかけ、人々の「命を守る」

(防災・避難情報の伝達)

② 被災した人たちに対して必要な情報を届け、人々の「命を支える」

(安否・救援支援・生活情報<=災害関連情報>の伝達)

③ 被災した人たちの痛みや苦しみに共に向き合い、人々の「心に寄り添う」

(心身のケア・癒やしの提供)

④ 刻一刻と変化する被災地の様子を取材し、被災地の外にも広く「状況を伝える」

(被害報道)

⑤ 被災地が抱える課題や被災した人たちの生活再建を継続取材して、「問題を提起する」

(検証報道)

このうち、①~③は被災した当事者(被災のおそれのある当事者)に向けたものですが、①の防災・避難情報の伝達と②の災害関連情報の伝達は、被災した自治体が住民に対して負う責務でもあります。東日本大震災以降、自治体による災害情報伝達の多様化が国の施策として進められており、自治体は現在、防災行政無線(同報系)をはじめ、緊急速報メール、ウェブサイト、アプリ、SNSの活用などを通じて取り組んでいます。

地域メディアは、自治体から発信されるこれらの情報を共有し1、特に②については、放送であれば「ライフライン情報」、新聞であれば「生活支援情報」という枠組みを設けて発信しています2。

③の心身のケアや癒やしの提供で、大きな役割を担っているメディアがラジオです。ラジオの世帯普及率は4割を切っており、20代世帯ではわずかに6.5%です3。しかし、高齢者や視聴覚障がい者にとっては今も重要な情報入手手段です。県域ラジオ局やコミュニティ放送の慣れ親しんだパーソナリティーの語りやリスナー同士の支え合い、音楽の提供などが、災害時に大きな役割を果たしているという報告もなされています4 。

④の被害報道と⑤の検証報道については、被災地外への発信を意識した報道であり、全国メディアとの連携で行っている役割でもあります。

2)被害が大きな被災地ではメディアの役割に限界も

私は、特に②の災害情報伝達に関心を持って研究を進めてきました。きっかけは、1995年の阪神・淡路大震災(以下、阪神大震災)での取材体験でした。

当時、私は東京で報道番組のディレクターとして勤務していましたが、発災の翌日、西宮市から徒歩で神戸市へと取材に向かいました。約10時間の道すがら、そして取材中も、NHKの腕章をつけていたため、家族の安否はどこに行けばわかるのか?救援の要請はどうしたらいいのか?炊き出しや給水、風呂やトイレは?電気・ガス・水道はいつ復旧するのか?などと何度も声をかけられました。神戸では長期間の停電や通信障害が起きており、自治体の防災行政無線や、地上放送の中継局やケーブルテレビ網は大きな被害を受け、まさに“情報空白地帯”となっていました。

神戸には10日ほど滞在し、指定避難所に入りきれずに被害を受けた自宅の近くの公園で自主避難している人たちを取材しました。そこで目の当たりにしたのは、指定避難所との圧倒的な情報格差と、不確かな情報の流通とそれに伴う混乱でした。そして情報の欠如は、救援の遅れや災害関連死につながりかねないこと、先の見えない不安を増幅させ被災者に大きなストレスとなってしまうことを体感しました。私は、取材で訪ねた役所や指定避難所で得た被災者向けの情報を、可能な限り取材に応じてくれた人たちに共有するよう心がけましたが、現場でできることには限界がありました。入社3年目だった私は、被害が大きな地域におけるメディアの限界を痛感せざるをえませんでした。

その後、私は大阪放送局に異動して被災地の復旧・復興を取材しながら、被害が大きくメディアの情報が届かない状況に陥ってしまう被災地の対策について考え続けていました。そんな中で出会ったのが、私がいまライフワークとして取り組んでいる「臨時災害放送局」という制度でした。

3)自治体自身が“地域メディア”になる「臨時災害放送局」制度

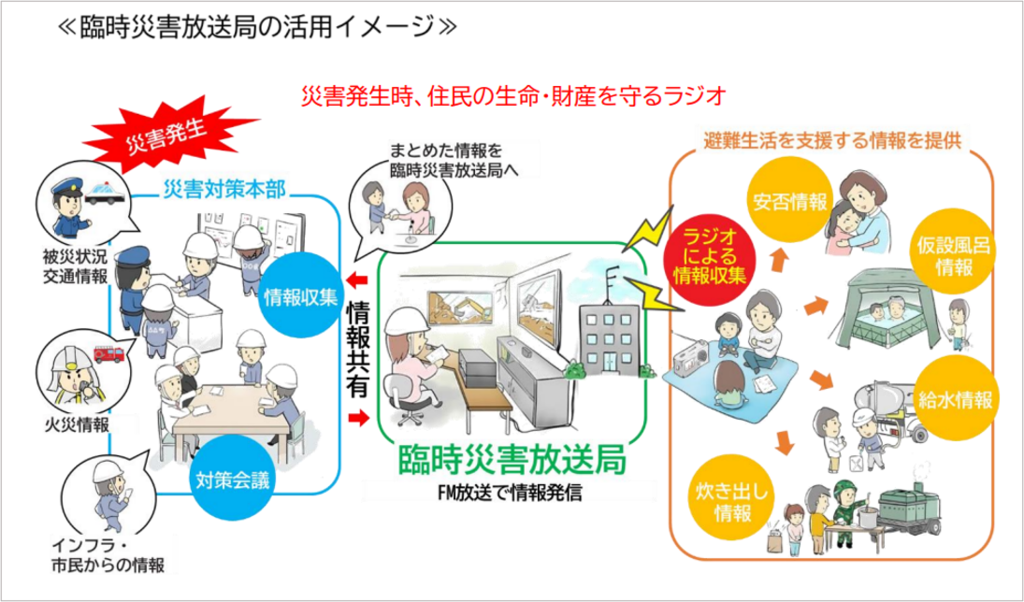

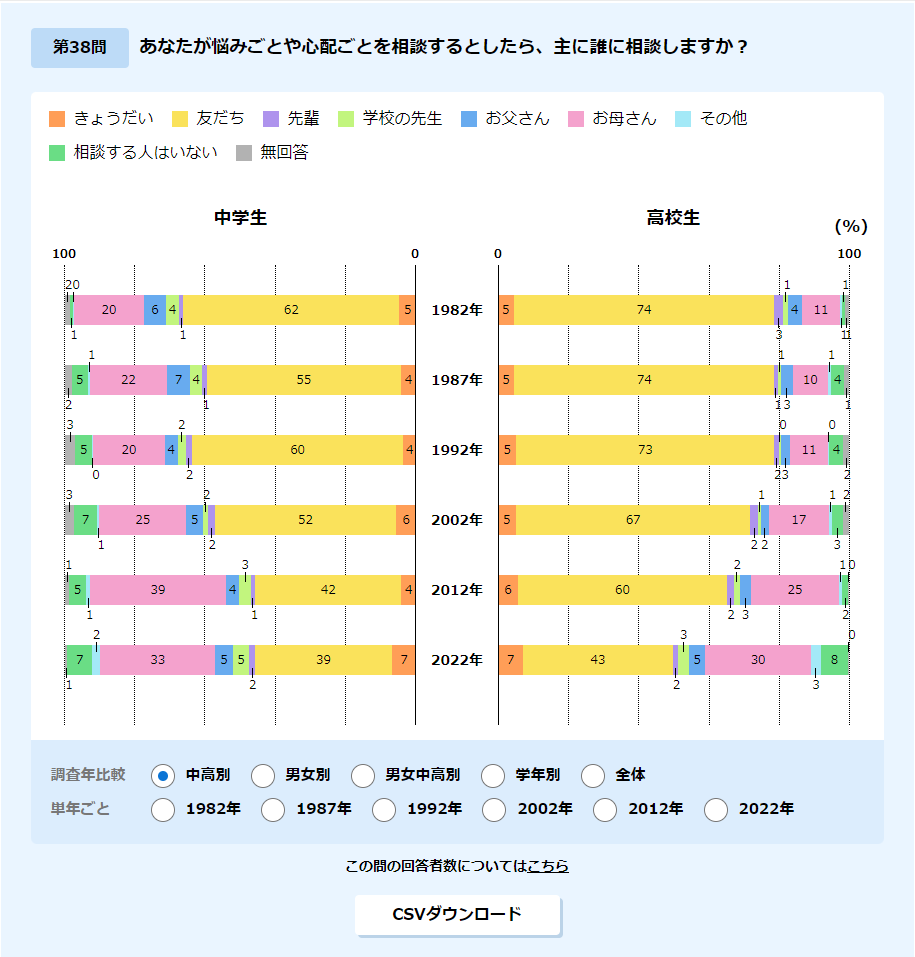

総務省の資料では、臨時災害放送局とは、「災害が発生した場合に、その被害の軽減に役立つよう、被災地の地方公共団体等が開設する臨時かつ一時の目的のためのFM放送局5」と説明されています。被災した自治体自らが、住民に必要な情報を伝達するためにラジオ局を運営する、いうなれば一時的に“地域メディア”のような役割を担うことを可能にする制度です。本来、ラジオ局を開局するには、公共の電波を使うためのさまざまな手続きを経て免許を得なくてはならないのですが、この制度の場合には、自治体が総務省に電話1本するだけで免許が付与されて放送が開始できるなど、簡便かつ柔軟な制度になっています6(図1)。

<図1> 出典:総務省近畿総合通信局「近畿管内における臨時災害放送局開設の手引き7」より

出典:総務省近畿総合通信局「近畿管内における臨時災害放送局開設の手引き7」より

制度は阪神大震災の時に誕生しました。被災した自治体や地域では、自力で情報伝達手段を確保しなければならないという問題意識から、停電に強く、多くの人に伝達でき、簡易な設備で開局でき、音声だけなので比較的簡単に運用できるラジオの活用が考えられたのです8。折しも、この3年前の1992年には、市町村を基本単位とするコミュニティ放送という制度が誕生したばかりでした。その後、地域における災害対応として、コミュニティ放送と臨時災害放送局という2つの地域ラジオメディアが注目されていくことになります9。

臨時災害放送局が注目を集めたのは、2011年におきた東日本大震災でした。東北の沿岸部を中心に、30の自治体で開局しました10 。私は全ての局を訪問調査11しましたが、阪神大震災から16年がたち、携帯電話の普及やブロードバンドの整備など情報通信環境が大きく進化してもなお、被災地は一瞬にして情報空白地帯となってしまうという現実に大きな衝撃を受けました。津波被害が大きかった分、阪神大震災の時以上に課題は長期化していました。そこで改めて、臨時災害放送局の有用性を再認識したのです。

その後、臨時災害放送局は熊本地震や西日本豪雨、関東・東北豪雨、北海道胆振東部地震でも開局しました。私はその都度、調査に出向いたり、開局の準備段階から関わって、これまでの調査で得たノウハウを自治体や住民に提供したりする活動を行ってきました12。

4)能登半島地震では開局しなかった臨時災害放送局

今回の能登半島地震でも、過去の大災害と同様に、被災地は大規模な停電や通信障害に陥り、自治体の防災行政無線も大きな被害を受けました。長引く停電で地上放送の中継局の一部も機能停止に陥りました。また、能登半島では5割以上の世帯がケーブルテレビ経由で放送を視聴していましたが、その施設や伝送路も大きな被害を受けました13。そして、半島に向かう道路があちこちで寸断されていたため、金沢市に拠点を置く新聞社や放送局は、当初は被災地に入ることも難しく、また現地に拠点を作ることもできず、取材活動も困難を極めました。

東京からニュースを見ていても、能登半島が情報空白地帯となっていることは明白でした。私は、今回もできるだけ早く臨時災害放送局を開局すべきではないかと考え、1月4日から総務省北陸総合通信局(以下、北陸総通)と連絡をとりあっていました。当初、北陸総通からは、臨時災害放送局を開局するために自治体に貸し出すことのできる機材を2セット常備している14が、まだ被災自治体とは連絡がとれていないという話を伺いました。

発災から1週間がたった頃から、北陸総通は被災自治体と連絡がとれるようになり、応援職員も被災地に入るようになっていました。各自治体は臨時災害放送局の制度を知らなかったため、総務省職員が説明を行ったそうです。自治体の中には、混乱が続く被災地での情報伝達手段として有用性を感じたところもあったといいますが、総じて示した反応は、職員自身も被災して対応できる職員数が不足しており、とても定期的な放送を行うために回せる人員を割ける状況にない、というものだったそうです。それを聞いて、私からは、仮に開局したとしても自治体がずっと放送を続ける必要はなく、自治体が情報を発信する時間以外は、NHKラジオ第1放送をそのまま放送(同時再放送)することができる仕組み15があるということを、北陸総通経由で自治体に伝えてもらいました。自治体からは、開局の意向がある場合には北陸総通に連絡をする、ということになりました。

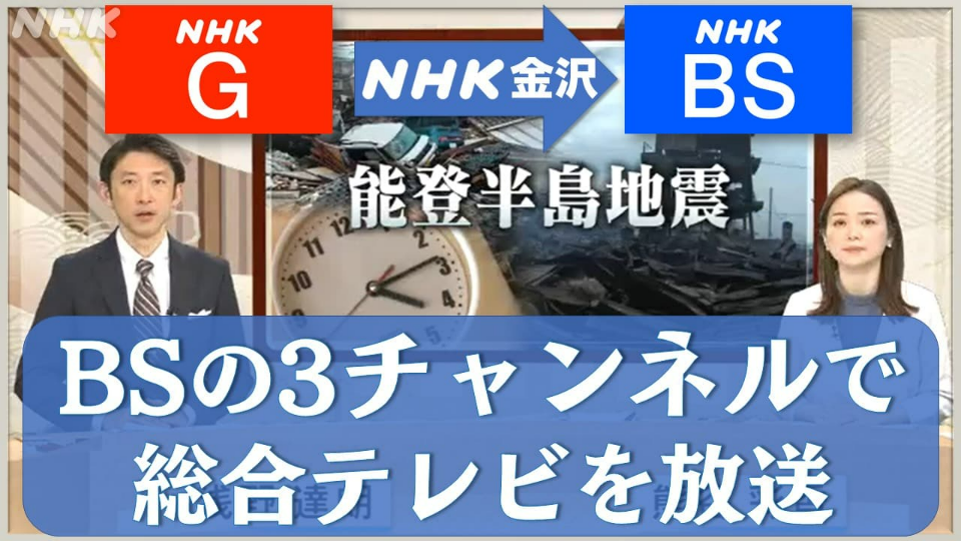

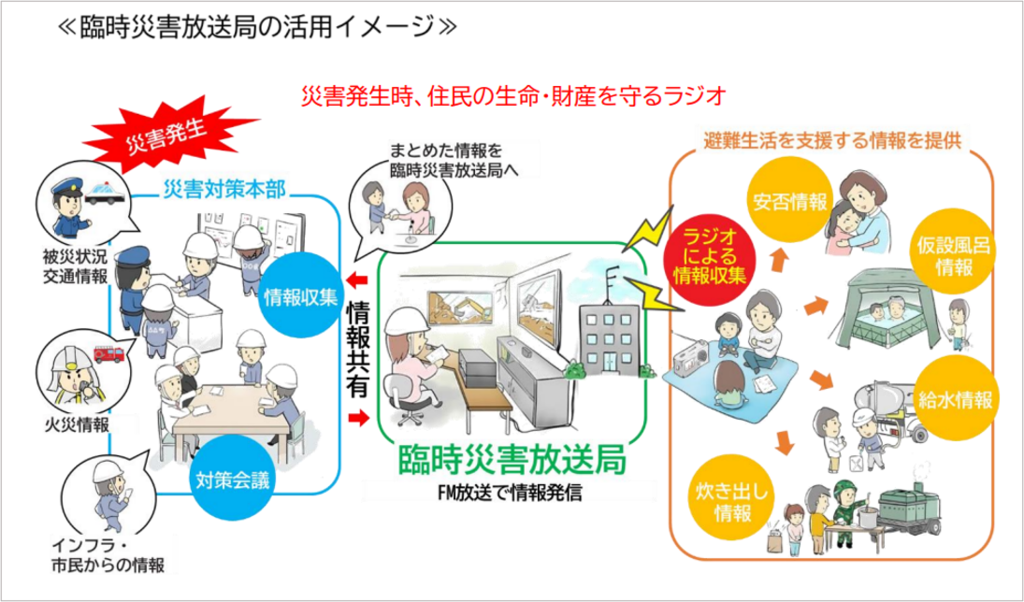

しかしその後、いずれの自治体からも連絡はありませんでした。発災から1か月が過ぎたタイミングで再び北陸総通が個別に連絡をとったところ、自治体からは、炊き出しや給水などの生活情報は各避難所で伝達ができるようになっていること、それ以外のライフライン情報や役所からの公的な情報については市のウェブサイトや公式アプリで提供できていること、そして、避難所にテレビが設置されてNHK金沢放送局のライフライン放送がBSの103チャンネルで視聴できるようになっていること16(図2)などから、臨時災害放送局を開局する必要はない、という回答が返ってきたそうです。

<図2> 出典:NHK金沢放送局ウェブサイト17より

出典:NHK金沢放送局ウェブサイト17より

5)衛星ブロードバンドインターネットサービス「スターリンク」の存在感

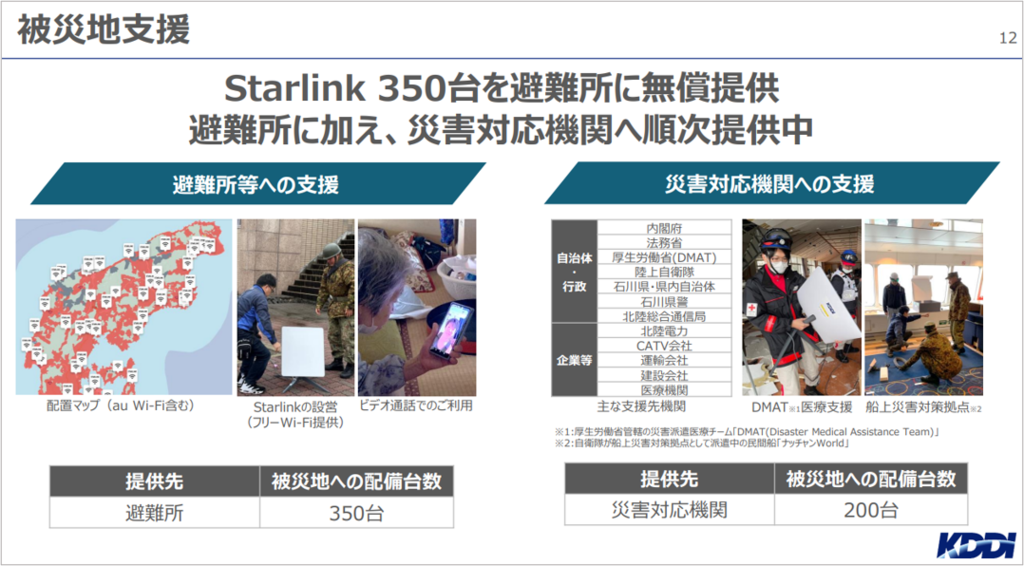

私は、東京でやきもきしながら能登半島の災害情報伝達に思いを巡らしていました。しかし被災地では、私のこれまでの経験に基づく想像を大きく超えるような状況が起きていました。それは、SpaceX社が開発した衛星ブロードバンドインターネットサービス(以下、衛星通信サービス)、「スターリンク18」の大量導入によるネット環境の早期回復でした。前項で、「ライフライン情報や役所からの公的な情報については市のウェブサイトや公式アプリで提供できている」という自治体の声を紹介しましたが、発言の背景にはこのような状況があったと思われます。

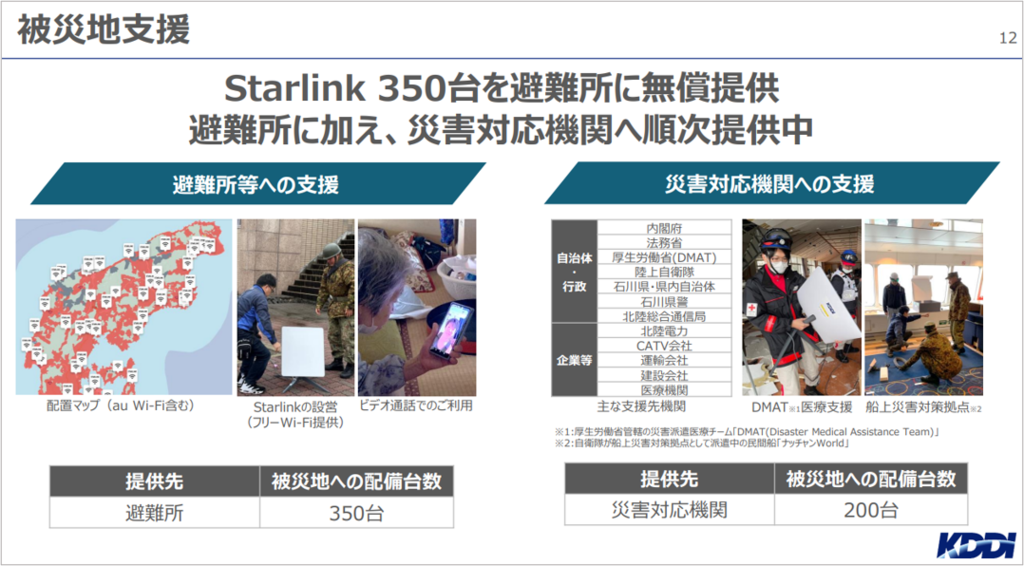

スターリンクとは人工衛星を使った通信サービスで、空に向けてアンテナを設置するだけで、専用ルーターを経由して簡単にWi-Fi環境や有線LANの環境を整備することができます。低軌道で回る5000基近くの衛星を活用するため、通信スピードが速くて低遅延であるのが特徴です。2020年に試験運用が始まり、ウクライナ戦争で利用されて注目を集めていました。日本では2022年10月に提供が開始されており、能登半島地震では、SpaceX社と提携しているKDDIとソフトバンク経由で、計450台が被災地の行政機関や避難所などの公共施設に無償提供されました19(図3)。

アンテナが設置された被災地の役所や避難所の周辺では、早いところでは発災から1週間後くらいからWi-Fiが利用できる環境が整備されていたようです。そして被災者はこのWi-Fiを利用して、自治体が発信する情報や、SNS、メディアからの情報にアクセスできるようになっていたのです。

<図3> 出典:KDDI「衛星ブロードバンド「Starlink」による地域・産業・防災への活用事例 」20

出典:KDDI「衛星ブロードバンド「Starlink」による地域・産業・防災への活用事例 」20

6)被災した人たちに情報は十分に届いていたのか?

今回の能登半島地震における災害情報伝達の特徴は、NHKのBS放送や、スターリンクによるWi-Fi整備など、「衛星活用」がポイントだと言えるでしょう。これまでは自治体職員の非常用の連絡手段として衛星電話が使われていたくらいでしたが、今回、広く被災者に活用された実績から、衛星活用による災害対応にはさまざまな可能性が見えてきました。

一方で、実際に被災した人たちに対して、どこまで情報が十分に届いていたのかについては検証も必要だと思います。発災から約1か月がたった2月2日、地元紙・北國新聞は一面トップで、「〈1.1大震災〉被災者「情報不足」鮮明」と報じました21。北國新聞が1月25日から30日に石川県と富山県に設けられた、1次避難所と2次避難所で255人を対象に行ったアンケートによると、「避難生活で一番困っていることは何か」という問いに対し、風呂、トイレ、眠る環境、プライバシーといった回答をおさえ、「情報」をあげた人が22.6%と1位だったそうです。

また、今回の能登半島地震では、輪島・珠洲・穴水・能登の4市町で、最大時には24の集落で3345人が孤立していました。実質的に解消したと県が発表したのは1月21日です。長いところで孤立は3週間続いていたことになります。孤立した集落に対しては、自衛隊が人力やドローンを活用して救援物資を供給していましたが、情報についてはどうだったのでしょうか。避難所から毎日、数時間かけて生活関連情報を孤立地区に届けているボランティアがいるという短いリポートをテレビで見かけましたが、全容はわかっていません。

まだ仮説にすぎませんが、孤立状況に置かれていた人たちや、Wi-Fiが使える避難所や役所周辺で過ごしていなかった人たち、また、避難所にいたとしてもスマートフォンを使いこなすことが難しい高齢者に対しては、必要な情報が十分にいき届いていなかったのではないでしょうか。つまり、今回の能登半島地震では、避難所などでスマートフォンを活用して情報を入手していた人たちと、そうでない人たちの間で著しい「情報格差」が生じていたのではないでしょうか。今後、調査・取材などを通じて検証していきたいと思っています。

7)災害情報伝達の今後に向けて

ここからは、あくまで現時点における私の認識ではありますが、災害情報伝達の観点から、次の災害に向けて考えるべきことをまとめておきたいと思います。

*衛星放送の計画的活用を「国の防災対策の一環」として議論する

今回のNHKにおけるBSの活用は、BS波の再編について周知するチャンネルを活用するという“偶然の産物”でした。総務省の「デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会」の「衛星放送ワーキンググループ」では、今後は計画的に災害対応として衛星放送を活用していくべきではないか、という問題提起がなされ、検討が開始されます22。偶然の産物を“必然の備え”にしていくにはどのような枠組みが望ましいのでしょうか。今回の放送はNHKだけでしたが、今後は民放も含めた体制にしていくのか、その際の負担のあり方はどうしていくのか、平時のチャンネル利用はどうするのか、など論点は多岐にわたります。災害時においても放送を届け、災害情報を伝達するために放送事業者が努力をするのは当然ですが、このテーマは放送政策という枠組みを超えて、“国の防災対策の一環”として、衛星放送の計画的活用をどう位置づけていくか、という大きな議論こそが必要なのではないでしょうか。

*被災地でも「“スマートフォンでインターネット”」の時代を想定する

5)で述べたスターリンクという衛星通信サービスの存在は、今後の災害対応、特に情報伝達のあり方を大きく変えることになると私は受け止めています。自治体施設や避難所だけでなく、放送や新聞などのメディアでも、被災地における情報連絡手段確保のために、新規に契約する社が相次ぎました。SpaceX社では、今年、スマートフォンと直接通信するサービスの開始も予定されています。

最大の課題は、災害という国内における最大の危機への対応を、イーロン・マスク氏が経営する海外企業の製品に依存するということです。これについては国家レベルで十分な検証や議論が必要だと思いますし、代替する製品の開発や研究も求められるでしょう。

ただ、南海トラフ地震や首都直下地震など“いまそこにある危機”への対応ということを考えると、当面は、地上の基地局に依存しない衛星通信サービスとして、このスターリンクが自治体における災害情報伝達分野の対策の要となることは間違いなさそうです。

また、被災地でも“スマートフォンでインターネット”の環境を確保していくことは、情報の受け手である被災者の視点に立って考えても理にかなう方策です。今や国民全体の約9割がスマートフォンを所持する時代において、災害時も変わらずスマートフォンから情報が入手できることが最も自然だからです。そのためにも、個人の防災対策としては、これまで以上にスマートフォンの電源確保のための備えをしておくことが求められるでしょう。

では、この流れは情報を伝えるメディアの側にとってはどのような意味を持つのでしょうか。今回の能登半島地震では、新聞各社は、通常は有料で行っているデジタル配信を無料開放し、民放ローカル局は情報カメラ映像や特番、そして日々の情報番組の同時・見逃し配信をYouTubeで積極的に提供しました。NHKは、「NHKプラス」での同時配信に加えて、地震の最新情報やライフライン情報を地図に落とし込んだ「能登半島災害情報マップ23」の提供を行いました。

こうしたメディアによるデジタル展開は、これまでは、被害が大きな被災地の人たちはネット環境が確保しにくいこともあり、どこまで活用してもらえるかどうかわからない、という前提で行われていたと思います。しかし今後はこの前提が変わり、被災地で最も困難な状況にある人たちに対してこそ、ネット経由で情報伝達ができるようになる可能性があります。今後はそうしたことも想定しながら、災害時のデジタル展開のあるべき姿をより積極的に考えていくことが求められると思います。

*「情報格差」への視座を忘れない

とはいえ、被災地で“スマートフォンでインターネット”、が簡単に進んでいくとは思えません。仮に進んだとしても、その対応でカバーできる人たちは、避難所に避難した人たちや役所の近くにいる人たちなど、限られた条件に置かれた人たちである可能性が高いです。スターリンクのような新しい技術が登場すると、とかくその存在に目が奪われがちですが、被災地で生まれてしまう情報格差に思いが至らず、結果的に切り捨てられる人たちが出てしまうことだけは避けなればなりません。そして、情報格差をどうしたらなくしていけるのか、そのための伝達手段として何がふさわしいのかについても同時に検討していかなければならないと思います。その意味でも、今回の能登半島地震における被災者の情報入手に関する検証は重要だと考えています。

おわりに

次回のブログでは、今回の能登半島地震で開局しなかった臨時災害放送局について考えてみたいと思います。情報格差をなくしていくための伝達手段として、南海トラフ地震や首都直下地震といった、能登半島地震よりはるかに大きな広域激甚災害に対応していくための伝達手段として、臨時災害放送局が果たせる役割は大きいと私は考えています。ただ、制度ができてまもなく30年、抱えている課題も少なくありません。役割を果たすためには何が必要なのか、東日本大震災以降、さまざまな形で関わってきた私の立場から提言を行いたいと思います。

1 Lアラート(災害情報共有システム)を通じた共有と、情報取材との併用で実施

2 新聞や放送局は自治体からの情報だけでなく、気象庁や国交省、ライフライン事業者や民間の店舗などから、幅広い情報を入手して伝達している

3 総務省「令和4年通信利用動向調査」より

4 大牟田智佐子『大災害とラジオ 共感放送の可能性』で詳細に分析されている

5 https://www.soumu.go.jp/main_content/000936455.pdf P3

6 実際に開局するには周波数の確保が前提となる

7 https://www.soumu.go.jp/main_content/000936455.pdf

8 臨時災害放送局の第1号は1995年2月14日、兵庫県に対して免許が付与された「FMフェニックス」である。NHK神戸放送局の機材などを活用し、NHKの関連会社などが運営面もサポート。兵庫県庁にスタジオが設置され、3月31日まで放送を行った。なお、県単位の免許はこの時のみで、その後は市町村単位の開局となっている。また、正式に免許を受けた局ではないが、兵庫県神戸市長田区で運営された「FMわぃわぃ」も、日本人以上に情報過疎におかれたベトナム人をはじめとした在日外国人に対して情報提供を行い、大きな役割を果たした

9 コミュニティ放送と臨時災害放送局は制度としては全く異なる(コミュニティ放送は自治体が免許人になれない、基幹放送事業者として放送法上、さまざまな規律があるなど)が、災害時は自治体の申し出に基づき、当該自治体内にあるコミュニティ放送の免許を一時的に自治体に“移行”して臨時災害放送局として運用することができる(移行型と呼ばれる)。また近年は、全国の総務省総合通信局と日本コミュニティ放送協会(JCBA)の地域支部が、コミュニティ放送がない自治体が臨時災害放送局を開局する(新設型と呼ばれる)際に支援を行うという協定を締結する事例も増えている

10 コミュニティ放送がもともと地域にあり、その局が臨時災害放送局に移行した形(移行型)で開局したのが10自治体、 新たに開局(新設型)したのが20自治体

11 調査内容の詳細は、 村上圭子「ポスト東日本大震災の市町村における災害情報伝達システムを展望する~臨時災害放送局の長期化と避難情報伝達手段の多様化を踏まえて~」『放送研究と調査』(2012年3月号)https://www.nhk.or.jp/bunken/summary/research/domestic/145.html

12 取材の詳細をまとめた「文研ブログ」は下記

https://www.nhk.or.jp/bunken-blog/100/246229.html

https://www.nhk.or.jp/bunken-blog/100/303324.html

https://www.nhk.or.jp/bunken-blog/500/467004.html

13 能登半島地震における放送分野の状況については・・・

https://www.soumu.go.jp/main_content/000931153.pdf

14 東日本大震災以後、各総通にはそれぞれ臨時災害放送局を開局するための機材が常備されるようになり、現在は2セットずつ常備されている。災害が発生すると、被災したエリアの総通に、他の総通が常備している機材を貸し出す体制もとられている

15 東日本大震災後、自治体からのニーズを受けて仕組みを設けているhttps://www.soumu.go.jp/main_content/000936454.pdf P6参照

16 NHKは、2024年3月末でBS波を再編することから、それに伴う番組の移設や停波の予定を周知していた「103チャンネル(旧BSプレミアム)」を活用し、1月12日からNHK総合テレビ(金沢放送局発)を放送。2024年3月末で免許が切れることになっていたが、NHKは1か月間の延長を総務省に申請し認可を得た。その後は被災地の状況を見て決めるとしている

17 https://www.nhk.or.jp/kanazawa/lreport/article/002/92/

18 スターリンクの詳細については・・・

https://www.soumu.go.jp/main_content/000934326.pdf

19 KDDIは1月7日に350台、ソフトバンクは1月10日に100台を無償提供

KDDIプレスリリース

https://news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2024/01/07/7171.html

ソフトバンクプレスリリース

https://www.softbank.jp/corp/news/info/2024/20240110_01/

20 https://www.soumu.go.jp/main_content/000934326.pdf

21 北國新聞「1.1大震災33日目 被災者「情報不足」鮮明 「生活再建に不安」多く(2024年2月2日)

22 https://www.soumu.go.jp/main_content/000937506.pdf

23 https://www.nhk.or.jp/saigai-map/noto2024/

|

村上圭子

報道局でディレクターとして『NHKスペシャル』『クローズアップ現代』等を担当後、ラジオセンターを経て2010年から現職。 インターネット時代のテレビ・放送の存在意義、地域メディアの今後、自治体の災害情報伝達について取材・研究を進める。民放とNHK、新聞と放送、通信と放送、マスメディアとネットメディア、都市と地方等の架橋となるような問題提起を行っていきたいと考えている。

|